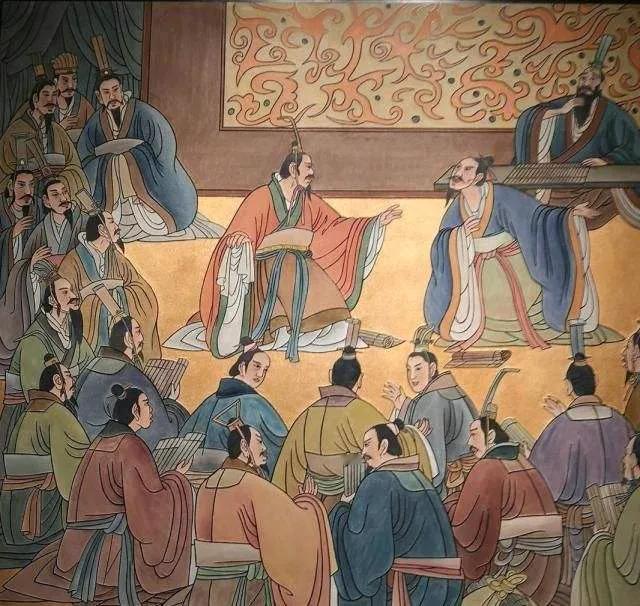

在公元前319年至公元前284年期间,齐国的稷下学宫迎来了它的辉煌时代。在齐宣王和齐闵王的统治下,这里聚集了大量的学者和学生,成为了当时学术的中心。学宫内,数以千计的学者在此教书育人,学生更是多达数万,形成了一个蓬勃发展的学术生态。 稷下学宫的建立时间众说纷纭,普遍认为是在田齐桓公(前374年—前357年在位)时期,位于临淄的西门外。由于西门被称为稷门,因此得名“稷下学宫”。田氏代齐后,急需人才来巩固政权,学宫应运而生。 自齐威王时期起,稷下学宫为齐国的发展做出了重要贡献。著名的辩士淳于髡曾以“宫中有鸟”这一隐喻劝谏齐威王,促使他从沉迷于酒色中觉醒,开始励精图治,推动齐国国力的提升。淳于髡虽外貌不佳,却因学识渊博而在学宫中拥有三千弟子,这充分体现了稷下学宫对学术的重视。 在这里,学术氛围自由而活跃,各派学者争相辩论,法家、道家、阴阳家、纵横家等不同学派在此交汇,形成了丰富的学术交流。连孟子也曾两度到访,与齐宣王探讨学问,足见其学术影响力之大。 齐宣王时期,稷下学宫的声望更是达到了巅峰,尤其是五德终始理论的提出,成为学宫的亮点。邹衍的理论不仅为齐国的统治提供了合法性依据,也为田氏篡位提供了理论支持。他将五行相生相克的思想进行改造,提出了五德的概念,赋予历史事件以新的解释。 齐宣王的野心与邹衍的理论相辅相成,齐国的国力在此背景下不断增强,甚至引发了与秦国的争霸局面。然而,随着齐闵王的称帝之路因内外压力而走向衰落,稷下学宫的辉煌也随之消退。尽管荀子曾在齐襄王重建的学宫中担任领导,但学宫的影响力已难以恢复。 如今,稷下学宫的遗址已无迹可寻,昔日的辉煌似乎已成往事。然而,邹衍的学说却在历史的舞台上继续发光发热,各国君主都渴望借助这一理论实现统一的梦想。最终,秦国采纳了五德终始学说,赋予了稷下学宫以新的生命。 尽管稷下学宫的实体已不复存在,但它所代表的学术精神和影响力却如同长河般绵延不绝,滋养着后来的无数王朝。学宫虽衰,学问长存,正如那句古话所言:“青,取之于蓝而胜于蓝。”学问的力量超越了学宫本身,成为历史长河中不灭的光辉。