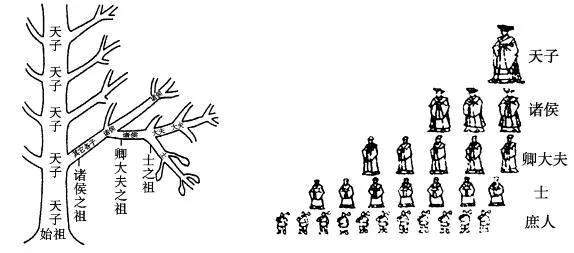

公元前359年,秦孝公为了实现“富国强兵”的宏图伟业,特地请来了商鞅这位法家大咖。商鞅本是魏国国相公叔痤的家臣,魏国在李悝变法的影响下,商鞅也潜心研究法家思想,真可谓是“卧薪尝胆,三顾茅庐”。 然而,命运如同过山车,公叔痤一去,商鞅在魏国的前途也随之暗淡。恰逢秦国发出招贤令,商鞅带着李悝的《法经》奔赴秦国,试图碰碰运气。通过大臣景监的引荐,商鞅终于见到了秦孝公。 初次见面,商鞅并没有直接抛出法家思想,而是先讲了道家的“帝道”和儒家的“王道”。可惜这两道如同“鸡肋”,吃之无味,弃之可惜,孝公听得昏昏欲睡,甚至开始责怪景监:“怎么引荐这么个没用的人?” 经过几番波折,商鞅终于在第三次见面时,抛出了法家的“霸道”与强国之术。他一番话说得铿锵有力,声势浩荡:“要集中力量办大事,权力必须掌握在国君手中,贵族若无军功,便降为普通地主,唯有立下赫赫战功者,方能加官进爵!”这番话如同醍醐灌顶,孝公眼前一亮,似乎看到了“春暖花开”的希望。 但变法之路并非一帆风顺,孝公心中明白,这一变法可谓“波涛汹涌”,要向贵族们要特权、要土地,他们会乖乖答应吗?果然,孝公把变法的想法一抛出,立刻引来了众多反对声。尤其是甘龙和杜挚,他们认为“分封制”施行了几百年,何必自寻烦恼? 商鞅不甘示弱,回应道:“社会变了,不能一味效法古人!商汤和周武王之所以兴起,是因为敢于打破旧规;而夏桀和商纣王,正是因循守旧而遭致灭顶之灾。”反对的大臣们哑口无言,商鞅逐渐占了上风。看到孝公犹豫不决,他直言:“要变强,就得改,犹豫不决,终究是空谈!” 为了给变法造势,商鞅放置了一根三丈长的木头在国都南门,宣布:“谁能将其移至北门,赏十金!”起初,众人面面相觑,不敢轻举妄动。待商鞅将赏金提升至五十金后,终于有人试图搬动,结果如愿以偿,获得了金子。商鞅这招,真是“欲擒故纵”,一石激起千层浪,大家明白了规矩的重要性。 随着商鞅的官职不断上升,变法的力度也逐渐加大。他开始着手发展农业和商业,改造基层组织,最终取消了贵族分封制,将全国土地按县划分,实行集中管理。可新法实施后,贵族们怨声载道,纷纷到国都讨说法。 这时,太子不幸触犯了新法,商鞅果断出手,依法处罚太子的两个老师,公子虔被罚割鼻,公子贾则脸上刺字。第二天,怨声四起的贵族们突然安静下来,商鞅的变法也得以顺利推行。 然而,商鞅的果断处理却得罪了太子。待秦孝公去世,太子登基为秦惠王,立刻就对商鞅心怀不满,公子虔趁机诬告商鞅谋反,秦惠王便令通缉商鞅。商鞅见形势不妙,匆忙逃亡,却因秦国的严苛规定而无处藏身。 他最终逃到魏国,却因之前的恩怨而被拒之门外,逃到商邑时又被秦惠王派兵剿灭,最终落得个兵败身死的下场,尸体被拉回秦国,众目睽睽之下车裂。 尽管商鞅惨遭不幸,但秦惠王明白,商鞅的变法为秦国打下了坚实的基础。公元前354年至329年,秦国通过元里之战等数次战争,从魏国手中夺回河西,逐渐取代魏国成为霸主。 商鞅的变法极大地集中资源和财富,激发了民众的生产潜力和战斗勇气,秦国的士兵们“勇于公战,怯于私斗”,步调一致,形成了强大的集体意志。这一切都让秦国在战国时期迅速崛起,最终为统一六国铺平了道路。 商鞅虽败,秦国却赢得了辉煌,历史的车轮滚滚向前,留下了他那不屈的精神与智慧。正如古人所言:“千古兴亡,百年悲喜,皆在一念之间。”