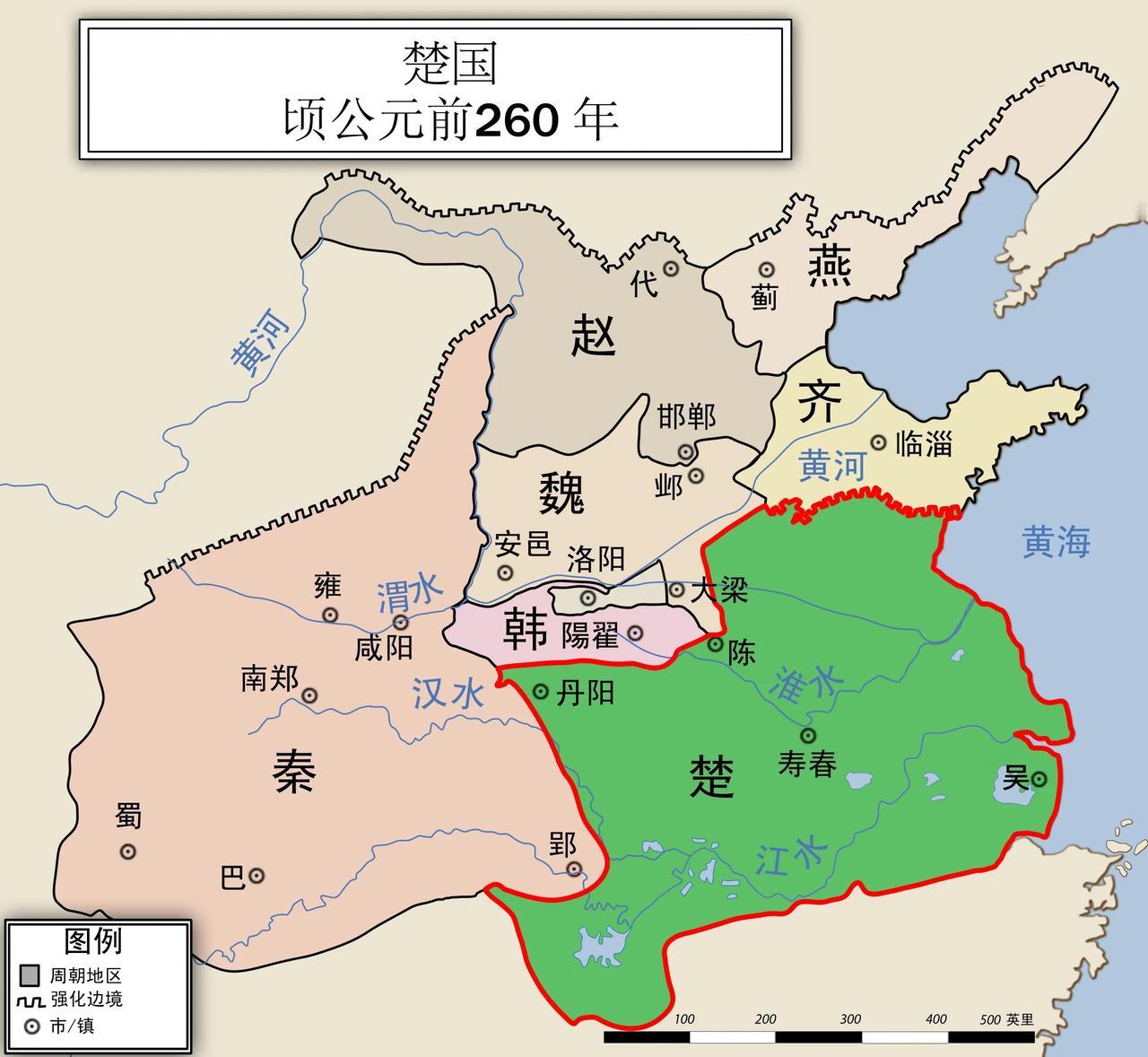

公元前381年,楚国的天空骤然阴云密布,楚悼王的去世如同一颗重磅炸弹,炸得吴起这位令尹(楚国最高官职,兼有行政、统兵的权力)无处可逃。正所谓“风头正劲,风雨欲来”,吴起的改革之路在这一天戛然而止,楚国的变法梦也随之破灭。 楚悼王一死,贵族们便如同群狼嗅到血腥味,联合起来要在治丧期间将吴起置于死地。吴起见势不妙,慌忙逃命,直奔楚悼王的停灵处。那场面可谓是“千钧一发”,吴起趴在悼王的尸体上,声嘶力竭地喊道:“群臣乱王!”可惜,贵族们早已怒火中烧,根本顾不上他的苦苦哀求,结果箭矢如雨,吴起应声而倒,连同悼王的尸体也遭了殃。 悼王下葬后,太子继位,成为楚肃王。根据楚国律法,先王尸体前动武乃是重罪,罪名可谓“罪无可恕”,于是楚肃王果断出手,族灭七十多家贵族,甚至将吴起肢解,真是“杀鸡儆猴”的一出好戏。 吴起明知自己必死无疑,却在这生死关头故意趴在楚悼王的尸体上,利用楚国的律法,将七十多家贵族一同拉下水。这可谓是“以一敌百”,真是个聪明绝顶的角色。贵族们心知肚明,吴起的改革直击他们的利益,然而,为什么他们如此愤怒,宁愿以命相搏? 原来,吴起的变法触动了贵族们的奶酪。楚国自古以来实行封君制,封君在自己的封地内拥有绝对的权威,赏罚任免全在他们一念之间,甚至还有独立的武装。然而,楚王却仍然保留着授予、收回封地的权力,这就像是一把双刃剑,既可以保护王权,又可能让贵族们坐大。 吴起弃魏投楚,受到楚悼王的赏识,开始了他那如火如荼的变法。变法的核心思想是“损其有余而补其不足”,也就是说,削弱大臣和封君的权力,增加国君和百姓的利益。吴起对楚悼王直言不讳,认为楚国大臣权势过重,封君数量太多,既威胁国君,又压迫百姓,导致国家穷兵黩武,军队虚弱。于是,他提出取消封君的世袭制,只传三代,并削减百官的俸禄,省下的钱用来练兵。 吴起的改革如同“开弓没有回头箭”,他接连罢免无能的官员,裁撤冗余的职位,甚至连远房宗室也一并废掉。与此同时,他整肃官场风气,禁止私人请托,杜绝因私废公的现象。对于小人的谗言,他更是毫不留情,力求让忠臣发声。 吴起的每一招都打在了楚国贵族的痛处,他们坐不住了。然而,因有楚悼王的支持,贵族们虽心有不甘,却也不敢明目张胆地反对,只能在背后暗自叫苦。 一次,吴起拜见大夫屈宜臼,询问治国之道。屈宜臼问他:“你打算怎么做?”吴起信心满满地回答:“我将削减楚国的爵禄,练一支劲旅,等待时机争夺天下。”屈宜臼听罢,摇头叹息:“我听说善于治理国家的人,都不会轻易做出改变,你的办法正好相反。” 屈宜臼的反对并非无的放矢,他深知吴起的变法会触动贵族的利益,因此不愿再沉默。然而,吴起在楚国毫无根基,唯有坚定变法,才能使王权强大,才能立足于世。于是,尽管屈宜臼的警告如同“耳边风”,吴起依旧我行我素。 随着时间的推移,吴起的变法逐渐见效,他带领楚军向南攻占百越之地,扩展了楚国的疆域,甚至在赵国的邀约下,北伐魏国,直逼黄河岸边,深入魏国腹地。 彼时,魏国乃是国力最强盛的国家之一,吴起在魏国任职时,训练出一支名为魏武卒的精锐部队,战斗力之强,曾击败十倍于己的秦军。楚军能够在这场战争中击败魏军,足以证明吴起的军事才能。 然而,吴起的成功并未能持续太久。就在他大展宏图之际,楚悼王骤然去世,吴起失去了强有力的政治后盾,楚国贵族们的报复随之而来,最终上演了“箭射王尸”的悲剧。 吴起死后六十多年,楚怀王在位时,楚国仍有二十多位封君,说明吴起的变法并未能彻底改变楚国的制度。虽然短暂振兴了楚国的军力,但因楚悼王和吴起的双双陨落,改革的火焰也随之熄灭。楚国虽跻身战国七雄之列,但军政大权仍牢牢掌握在贵族手中,吴起的改革之梦,终究是“镜中花,水中月”。 这场变法,犹如一场“春梦无痕”,虽曾辉煌一时,却未能留下持久的印记。吴起之死,成了历史的悲歌,令人感叹不已。