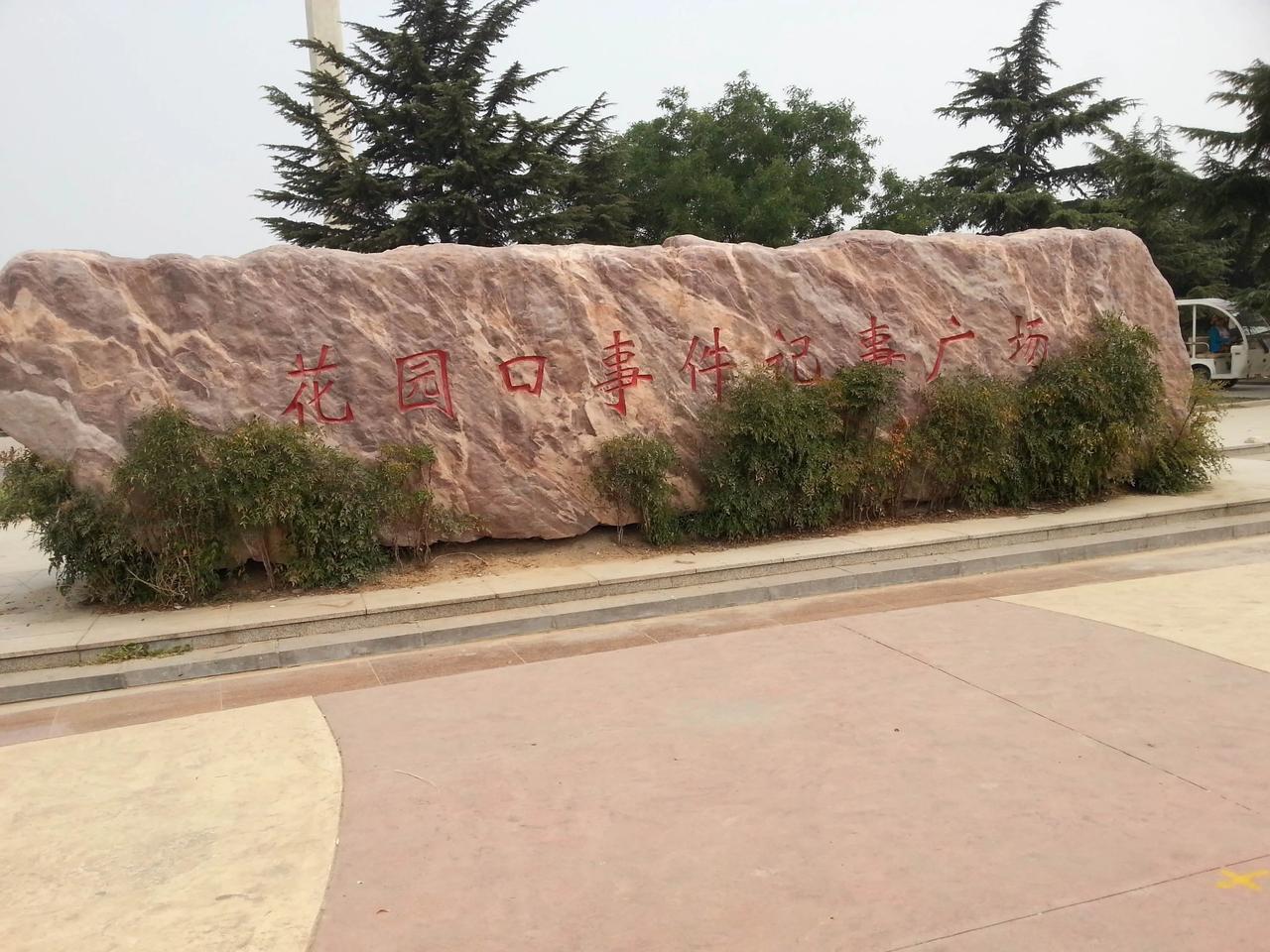

1938年,正值风云变幻的抗日战争时期,国民党在徐州会战中大败而归,日军趁势攻占徐州,继续向武汉发起进攻。为了保住这座“九省通衢”的城市,国民政府决定引黄河水来阻挡敌军的锋芒。然而,这一决策却导致了惨绝人寰的花园口特大惨案,一百万百姓流离失所,悲剧如潮水般涌来。 徐州的失守犹如晴天霹雳,令蒋介石心急如焚。自从南京沦陷后,日军如猛虎下山,徐州成为他们的下一个目标。中日实力悬殊,徐州的陷落让人心惶惶,仿佛一场不见硝烟的战争已经悄然打响。 日军的攻势如同狂风骤雨,蒋介石的压力与日俱增。时任日军第14师团长的土肥原贤二率领2万兵力进攻兰封,蒋介石见状,立刻派出12万大军迎战,誓要阻止敌军的进一步进攻。可谁知,蒋的嫡系部队竟在战场上如同无头苍蝇,临阵逃脱,导致15万中国军队败给了日军的2万,令人啼笑皆非,蒋介石也不得不感叹这场兰封战役是“战争史上一千古笑柄”。 兰封的失守让武汉的局势愈加危急,日军如狼似虎,开封接连沦陷,郑州岌岌可危。倘若日军攻占河南全境,武汉将如同瓮中之鳖,难以逃脱。于是,蒋介石做出了一个令人瞠目结舌的决定——“以水代兵”,炸开黄河大堤,引水阻敌。 或许有人会认为,这一决策是蒋介石在面对日军的猛烈攻势时的仓促之举。然而,事实却并非如此。早在全面抗战爆发之前,德国军事顾问团的总顾问法肯豪森就曾向蒋介石提出利用江河阻敌的建议,认为黄河是最后的抵抗线。可惜,当时的蒋介石对此未予重视,直到徐州失守,开封沦陷,才让这一想法重新浮出水面。 国民党高层对此早有耳闻,陈果夫向蒋介石提出,黄河南岸千里之地不易守卫,若遇大汛,日军必将乘虚而入。因此,蒋介石决定先下手为强,以水反攻制敌。然而,计划虽好,实施却难。蒋介石深知这一决策的危害性,然而,面对日军的威胁,他不得不铤而走险。 于是,蒋介石秘密发电报,命令前线部队掘开黄河。起初选择的地点是赵口,因堤坝较薄,然而流沙太多,水量寥寥无几。蒋介石坐不住了,急得如热锅上的蚂蚁,多次催促部队必须成功掘堤。最终,部队转移至花园口,经过两天两夜的努力,堤坝终于被炸开,恰逢大雨,黄河水势如虹,瞬间淹没了下游的村庄。 蒋介石并未止步于此,随后召开新闻发布会,将日本人描绘成黄河决堤的罪魁祸首,试图借此转移舆论焦点。然而,舆论虽能掩耳盗铃,却无法改变战争的现实。花园口决堤的短期成功虽然阻挡了日军的进攻,却以数十万百姓的生命为代价,造成了巨大的灾难。 统计显示,灾难发生后,仅一夜之间,受灾百姓就高达八九十万,更别提随之而来的财产损失与瘟疫肆虐。此时的国民党如同一艘失去舵手的船,最终也难逃颓势,武汉沦陷在即。 1942年,花园口决堤的后果愈发显现,河南地区因水灾连续几年欠收,饥荒肆虐,甚至出现了百姓易子而食的惨烈场景。可见,花园口决堤虽是“壮士断腕”,但对于无辜的平民百姓而言,却是一场惨绝人寰的人祸。数百万人的生命权利被统治者随意决定,令人心痛不已。 在战争年代,真正受苦受难的,往往是那些默默无闻的百姓。花园口决堤的悲剧,警示着我们:在历史的洪流中,千万别让无辜者为权力的决策买单。