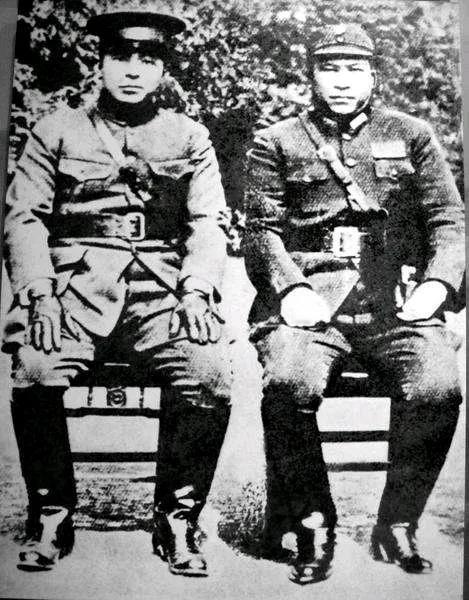

西安事变:张学良的“兵谏”之路 话说在1935年10月,蒋介石在西安设立了西北“剿总”司令部,自任总司令,张学良被任命为副司令。张学良这位东北军的统帅,经历了无数风雨,深知“团结抗日”的重要性。可是,面对国共两党的复杂局势,他的内心却如同那风雨飘摇的黄鹤楼,充满了无奈与忧虑。 兵谏的缘起 1936年12月12日,张学良与杨虎城经过几次“哭谏”未果,终于决定采取行动,扣押了在西安的蒋介石,提出八项政治主张,要求停止内战,联合抗日。这一事件,犹如惊雷乍响,震惊了中外,史称“西安事变”。 张学良乃是奉系军阀张作霖的长子,继承了父亲的军队。自从九一八事变后,他不得不离开故乡,前往西安剿灭红军,心中满是愤懑与无奈。蒋介石的意图也不言而喻,想让红军和东北军相互消耗,自己坐收渔利。 决策的艰难 在西安的日子里,张学良与杨虎城的军队接连遭遇败仗,东北军的三支整编师被红军打得灰头土脸,元气大伤。蒋介石却对阵亡将士的抚恤视而不见,甚至还撤销了这三支师的编制,令张学良愤怒不已。 此时,周恩来特意致函张学良,指出蒋介石的险恶用心,劝他与共产党联合抗日。周恩来的信如同一缕春风,温暖了张学良的心。他明白,只有团结一致,才能打破蒋介石的阴谋。 1936年4月,张学良与周恩来、李克农在延安会谈,周恩来动之以情、晓之以理,表达了希望与东北军并肩作战的愿望。张学良意识到,合作才是出路,决定与共产党携手并进。 兵谏的决策 然而,正当一切看似顺风顺水时,蒋介石突然到西安督战,逼迫张学良与杨虎城进攻红军,调集30万中央军在后方待命,意图分化东北军。面对蒋介石的威逼,张学良与杨虎城商议后,决定“先忠谏后兵谏”,张学良亲自前往华清池劝说蒋介石停止内战。 张学良一番痛哭流涕的劝说,然而蒋介石却不为所动,重提“攘外必先安内”的决策,甚至对张学良大声呵斥,忠谏之路可谓是走到了尽头。 西安的学生们得知蒋介石的到来,纷纷发起集会,要求停止内战。张学良心中虽同情学生,但又不敢违抗蒋介石的命令,只得向学生保证会在一星期内答复他们的要求。学生们感动而去,但张学良心中明白,这样的忠谏已无济于事,唯有动武方能一试。 风云突变 12月12日凌晨,张学良与杨虎城坐镇新城大楼,指挥卫队营长孙铭九率部进入华清池捉拿蒋介石。枪声一响,蒋介石慌忙从窗户跳出,狼狈不堪,甚至摔伤了后背。此时,杨虎城的西北军也成功控制了西安城,逮捕了蒋介石的随行人员。 然而,张学良却下令不得伤害蒋介石。他深知,蒋介石一死,国民党内部的亲日派将趁机崛起,抗战形势将更加严峻。于是,两人宣布撤销“西北剿匪总部”,设立抗日联军西北临时军事委员会,向全国通电,提出八项政治主张。 抗日统一战线的形成 1936年12月24日,张学良、杨虎城与周恩来、蒋介石的代表宋氏兄妹达成协议,蒋介石次日便在张学良的陪同下返回南京,抗日民族统一战线初步形成。这一事件如同一颗巨石投进历史的湖泊,激起层层涟漪,为后来的第二次国共合作奠定了基础。 “西安事变”不仅震惊了中外各界,更是为中国的抗战事业注入了新的动力。张学良的“兵谏”之路,虽历经波折,却也彰显了那份对国家、对民族的深切关怀。正如古人所言:“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。”在那动荡的岁月中,张学良与杨虎城的选择,成为了历史长河中一段激荡人心的传奇。