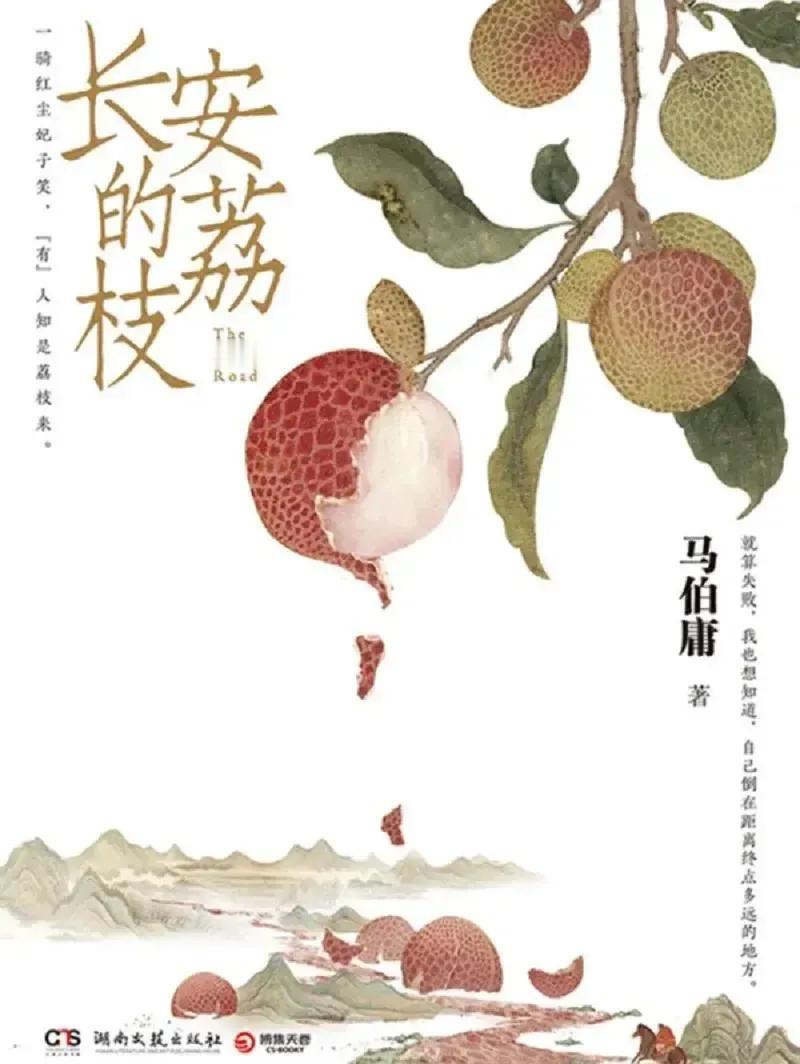

书评(一)《长安的荔枝》(马伯庸) 虚构与真实齐飞,历史共现实一色 ——浅析马伯庸的小说《长安的荔枝》 这是我第一次读马伯庸。其中的原因是“马伯庸”在网络上出现的频次太高。一年前,张氏国杰君曾向我推荐且赠送了马伯庸的小说《长安十二时辰》(上下),当时,我翻了翻,没有深究,自认为是通俗演义之作,不在我喜好的阅读范围之内,遂束之高阁。不想,近段时间,在网络浏览中马伯庸的名字不时的闯入我的眼帘,其中尤其以他的新作《长安的荔枝》和《太白金星有点烦》为最,故即刻把马伯庸作为我阅读和“研究”的对象之一,大约《长安的荔枝》就是开始。 在《长安的荔枝》的封面上有两句不显眼的话(诗),一句是“一骑红尘妃子笑,"有"人知是荔枝来”,这句诗是从唐代诗人杜牧的《过华清宫绝句》中衍化而来,原诗是:“长安回望绣成堆,山顶千门次第开;一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来”。这首诗是杜牧在经过华清宫时,忽发感慨,对看到的或想象到的一幕场景的描绘,即从长安远望骊山,只见郁郁葱葱,花团锦簇,一派繁荣的景象,还看到山顶上的行宫大门正在依次打开,迎接着一匹绝尘而来的快马,悠然自得的躺在贵妃床上的杨贵妃露出了欣慰的微笑,原来这是从岭南运来的鲜荔枝到了。杜牧在这里强调的是“无人知”,即从岭南运送鲜荔枝到长安这件事一般的老百姓是不知道的,意在嘲讽唐朝统治者的穷奢极欲,荒淫无度。马伯庸将“无人知是荔枝来”,改为“有人知是荔枝来”,强调的“有人”,不是指为博得贵妃一笑的皇上,也不是指嗜好荔枝的杨贵妃,更不是指谄媚逢迎运送荔枝的高力士和杨国忠,而指的是策划、实施、督查将鲜荔枝从岭南运到长安的人,即本书的主人公,一位名叫李善德的九品小吏。可以说,李善德,以及李善德从距离长安五千里的岭南将“一日色变,两日香变,三日味变”的鲜荔枝在贵妃生日前运到长安的这一壮举,都来自于杜牧的这首诗,都来自于马伯庸脑洞大开的想象。这首诗是这本书的索引,这本书是对这首诗的演化。其中,有历史的真实,更有对现实的映射,这或许就是马伯庸时下被热捧的原因之一。 这本书封面上的另一句话是“就算失败,我也想知道,自己倒在距离终点多远的地方。”这是本书的主人公李善德在被动的接受了从岭南运送荔枝到长安这一不可能完成的任务后,以死相搏的自我激励,也是他绝境中要杀出一条血路的呐喊。这句话在本书中有承上启下的作用,“承上”的是九品小吏李善德在酒酣面赤之际莫名其妙的接下了一个“烫栗子”——荔枝使——在贵妃生日前将荔枝从岭南运到长安。这是他的上司和他的同僚为他挖的一个“坑”,一个“死坑”,几乎不可能完成的任务,只能接受“死”的惩罚。在这里,我感到,与其说是李善德的上司以“贴黄”做鬼,蒙蔽李善德,不如说是因为李善德在买房兴奋之余的疏忽大意而误入歧途。这里有人性的复杂险恶,也有自我的乐极生悲。“启下”的是李善德在这一破釜沉舟的信念驱使下,开启了他实施从岭南运送荔枝到长安的计划,先是调查研究后的规划,接着是有板有眼的实验,最后是一步到位的实施。这其中,有天灾,但更多的是人祸,如,李善德遭到岭南五府经略使的追杀,完整的运送荔枝方案被朝廷各衙门所刁难,杨国忠随意增加运送荔枝的数量等等,这一切都源于李善德对官场潜规则的轻慢或无知,他不清楚官场之道——“和光同尘,雨露均沾,花花轿子众人抬”,他不知晓“流程是弱者才要遵循的规矩”,好在有高力士的暗中相助,才让他运送荔枝的任务在崎岖艰难中圆满完成。按说,这时候,他应该坐享其成,邀功请赏了,但良心的发现让李善德不得安宁,他向杨国忠坦露了一个令人寒心的社会问题:为什么在运送荔枝的沿途有“逃驿”现象和在“驿站附近的村落空无一人”?其原因是运送荔枝的高额费用都加在了驿站人员和驿站附近的老百姓头上,他们无法承受,不得不“鸟兽散”,另外还有只要参与运送荔枝的各级官员都在层层盘剥,千方百计的从中捞取好处。我觉得,李善德与杨国忠最后的这一场对话是全书的高光时刻,既是对“长安的荔枝”的反思,也是对“渔阳鼙鼓动地来”的阐释,既是对历史的演绎,更是对现实的写照。这或许就是马伯庸被誉为是“文字鬼才”的原因。 有人说,这是一本唐代的百科全书,它让我们看到了唐朝的政治、经济、文化、交通等方面的内容;还有人说,这是一本古装版的职场小说,它让我们看到职场的倾轧和权谋,人性的险恶和复杂,但我感到它是一本构思精巧,跌宕起伏,环环相扣,引人入胜,令人欲罢不能的小说,尤其使我钦佩的是,马伯庸对历史的熟稔和对现实的参悟,这或许才是他“走红”的根本原因。