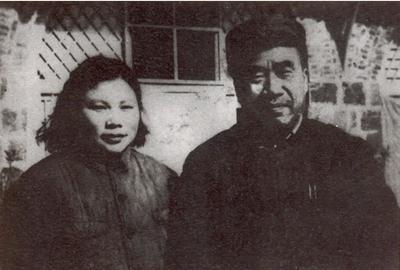

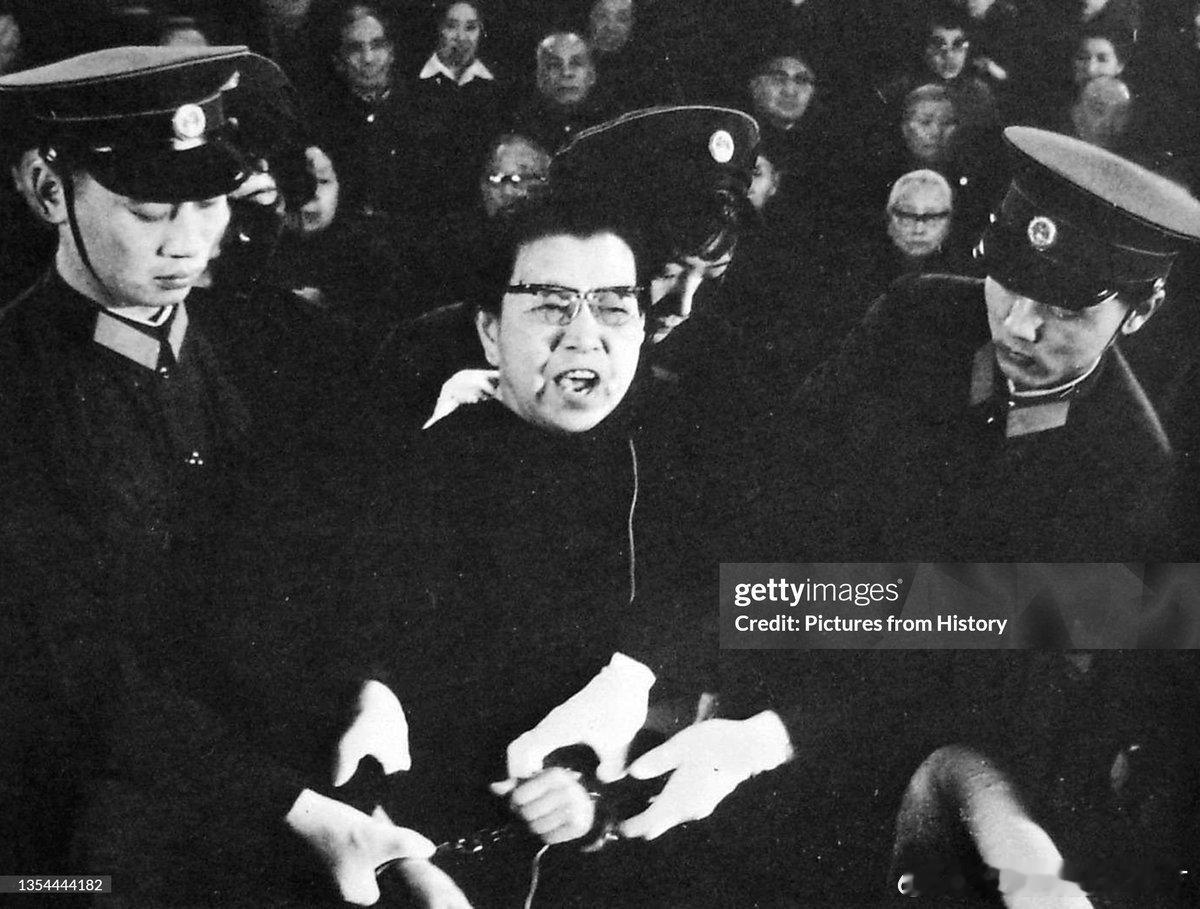

1940年2月,39岁的陈毅和18岁的张茜在茅山根据地结为夫妻,留下了这张珍贵的合影。 1939年的茅山根据地,松柏苍翠,云雾缭绕。这片三国时期孙权曾屯兵驻守的名山,如今成为了新四军抗日的重要基地。在这个特殊的历史时期,地处苏南的茅山,不仅是军事要地,更成为了革命力量的重要集结点。 正是在这样的背景下,年仅18岁的张茜来到了茅山根据地。她此时还不会想到,这片充满硝烟的土地,将成为她人生轨迹的重要转折点。作为一名年轻的宣传干部,张茜的主要工作是开展抗日宣传活动。在工作中,她经常能听到战士们谈论着新四军领导人陈毅。 陈毅在茅山的日子并不轻松。作为新四军的重要将领,他既要统筹军事行动,还要处理根据地的各项事务。然而,繁忙的军务并没有阻碍这位将军的文人气质。在战争的间隙,陈毅常常提笔写诗,用诗词记录着战争岁月的点点滴滴。这些诗作在根据地里广为流传,也传到了张茜的耳中。 随着工作的深入,张茜逐渐了解到了这位"诗人将军"的为人。在战场上,他运筹帷幄,指挥若定;在生活中,他平易近人,充满智慧。陈毅不仅是一位优秀的军事指挥官,更是一位才华横溢的文人。他的诗词创作展现出独特的艺术魅力,被刘亚子誉为"尖子文武全才的将军"。 茅山的战火纷飞中,也有温情的时刻。根据地的生活虽然艰苦,但战士们依然保持着乐观向上的精神。在一次文艺演出后,陈毅写了一首诗,其中饱含着对革命事业和人生真情的思考。这首诗在根据地传开后,让张茜对这位将军有了更深的认识。 1940年初的一天,陈毅向张茜表达了爱意。两个年龄相差21岁的革命者,在共同的理想信念下产生了深厚的感情。1940年2月,在茅山根据地的指挥部,39岁的陈毅和18岁的张茜举行了简单而庄重的婚礼。在这个特殊的日子里,他们留下了一张珍贵的合影,定格了这个历史性的时刻。 婚后的日子里,张茜不断提升自己,自学了多种外语。这些语言知识在后来陈毅从事外交工作时发挥了重要作用。而陈毅也一如既往地在军务之余创作诗词,用文字记录下他们在茅山的点点滴滴。 这段始于茅山的情缘,不仅是一段革命伴侣的佳话,更是那个特殊年代的历史见证。在硝烟弥漫的战争岁月里,一对志同道合的革命伴侣,携手开启了他们人生的新篇章。那张1940年2月的合影,永远定格了这段始于茅山的革命情缘,成为了中国革命史上的一个感人故事。 婚后的岁月里,战火依然在继续。张茜除了承担革命工作,还要照顾陆续出生的三个儿子。在那个物资匮乏的年代,抚育孩子的艰辛可想而知。由于战争环境的特殊性,夫妻二人聚少离多,但陈毅经常通过书信传递着对妻儿的思念之情。正是这些饱含深情的信件,支撑着张茜度过了最艰难的岁月。 新中国成立后,陈毅开始担任重要的外交工作。张茜凭借着多年自学的多国语言能力,在外交活动中发挥了独特的作用。她不仅能够流利地与各国使节交谈,更能准确地理解各种外交场合的微妙之处。在一次重要的国际会议上,张茜的语言才能帮助化解了一个棘手的外交问题,获得了与会各方的赞誉。 生活中的陈毅依然保持着诗人的浪漫气质。然而,这位外表严肃的将军也有调皮的一面。有一次,陈毅参加完外事活动回家较晚,因此发生了一段小插曲。这件事后来经过总理调解才得以和解。这个生活趣事在当时的外交圈里传为佳话,也展现了这对革命伉俪婚姻生活的真实一面。 随着形势的变化,陈毅也经历了人生的起伏。在文革期间,这位一生光明磊落、从不为私的开国元帅也未能幸免于难。但即使在最艰难的时期,张茜始终陪伴在丈夫身边。当陈毅身体每况愈下时,张茜主动学习医药知识,希望能够为丈夫的健康尽一份力。 1971年,陈毅被确诊为晚期癌症。在生命的最后时光里,张茜不离不弃地照顾着丈夫。然而,命运弄人,就在这期间,张茜自己也被诊断出患有癌症。但她依然强忍病痛,一边照顾丈夫,一边着手整理陈毅的诗词作品。 1972年,陈毅离世。在整理遗物的过程中,张茜发现了大量珍贵的诗词手稿。她决定要将丈夫的这些文学作品整理成册,让后人能够了解这位诗人将军的精神世界。最终,在她的努力下,一部完整的《陈毅诗词选集》得以出版。