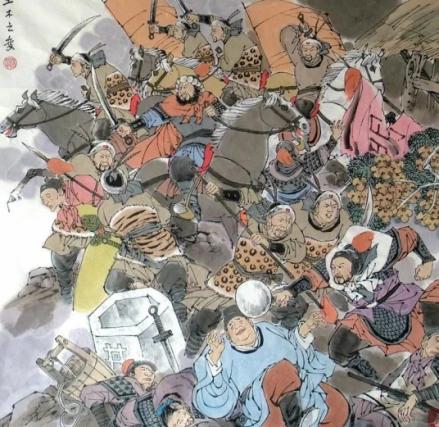

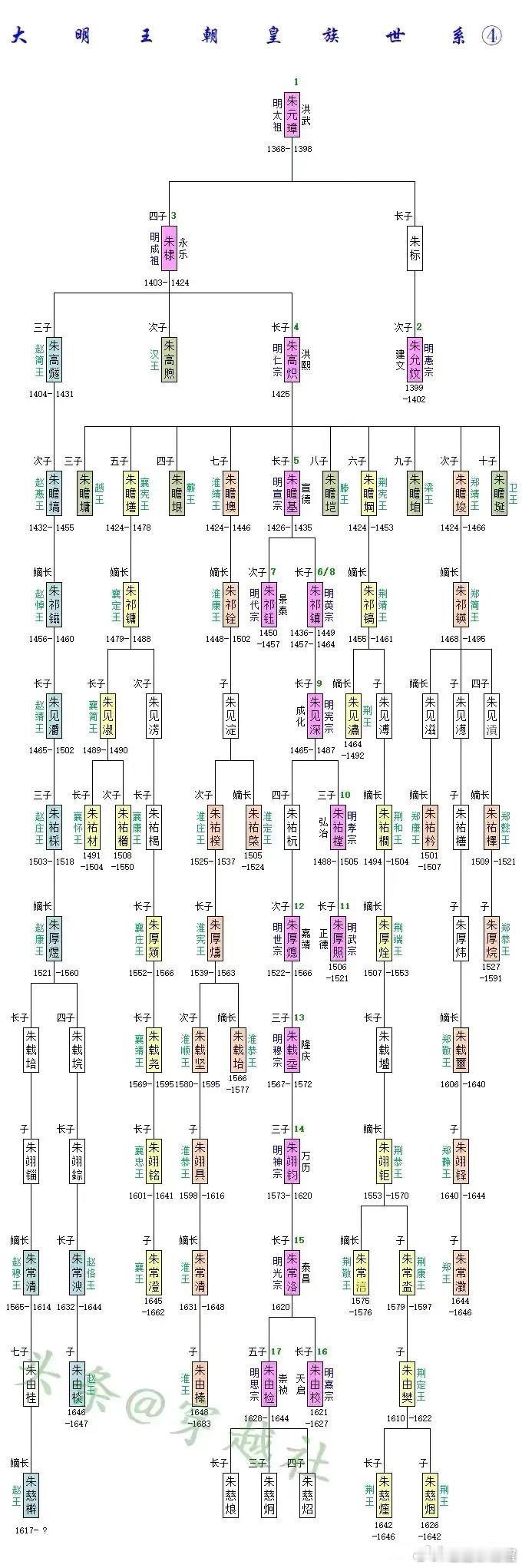

1402年,朱棣势如破竹逼近南京。朱允炆在城内着急跺脚,最后他决定派自己的堂姑姑庆城郡主去求和,表示愿意和朱棣中分南北,划长江而治。 洪武三十一年,明太祖驾崩。建文帝朱允炆在祖父钦点下登基,成为这个庞大帝国的统治者。建文帝登基之时,大明朝廷已经出现了巨大的权力真空。 当时的朝廷面临着一个尴尬的局面:太祖朱元璋在位期间,因猜忌功臣而诛杀了大量开国将领,其中包括开国元勋蓝玉、冯胜等一大批军事主力。这种决策直接导致建文政权缺乏强有力的军事支持。 朱元璋晚年的诛杀令,不仅仅针对功臣,还波及到他们的家族。许多开国将领的子孙也被牵连入狱,甚至被处死,这使得原本庞大的功臣集团几乎被连根拔起。 在这样的背景下,年仅二十岁的建文帝面临着巨大的挑战。他的身边虽有齐泰、黄子澄等文臣辅佐,但这些人缺乏军事经验,无法在战场上发挥决定性作用。 与此同时,分封各地的藩王们却拥有着庞大的军事力量和地方资源。尤其是被封为燕王的朱棣,在北方二十余年的经营中,已经建立起一支强大的军事集团。 建文二年,燕王朱棣以"清君侧,诛奸臣"为名,在北平正式举起靖难之旗。这场旷日持久的战争,从一开始就呈现出南北势力悬殊的特点。 建文帝最先派出了老将耿炳文,率领三十万大军北上讨伐燕王。耿炳文虽是宿将,但年事已高,加上军中缺乏得力战将,这支大军在行军调度上显得迟缓笨重。 在与燕军的第一场遭遇战中,耿炳文派出的一万先锋部队全军覆没。这场败仗不仅打击了朝廷军队的士气,更暴露出南军在战术和指挥上的严重缺陷。 在耿炳文战败后,建文帝改派李景隆统领五十万大军北伐。李景隆虽出身将门,但缺乏实战经验,面对燕王的精锐骑兵,始终无法取得决定性的胜利。 燕军的优势首先体现在机动性上。朱棣的骑兵部队能够快速穿梭于各个战场,打完就跑,让南军疲于奔命。 南军虽然在人数上占优,但在实际作战中却难以发挥这种优势。燕军采取的是避实就虚的战术,专门寻找南军防守薄弱的地方发起突击。 在一系列的战斗中,南军屡战屡败,士气逐渐低落。建文帝不得不再次更换主帅,派盛庸接替李景隆的位置。 盛庸确实给燕军造成了一定的麻烦,在东昌之战中,他指挥有方,一度将燕军逼入绝境。燕军主将张玉在这场战役中战死,这是南军取得的为数不多的胜利。 但这场胜利并没有改变战争的整体走向。燕王朱棣亲自挂帅,重新调整战术,继续向南推进。 燕军的战略重点是控制重要的城市和交通要道。他们沿着大运河一路南下,既可以保证军需补给,又能控制漕运命脉。 南军在防守时出现了严重的战术失误。他们将兵力分散在各个城市,导致处处设防却处处空虚。 燕军则采取集中优势兵力的策略,每攻下一座城池就立即布置防守,稳扎稳打地推进。这种战术让南军疲于奔命,无法组织有效的反击。 建文四年,燕王朱棣的大军已经兵临南京城下。这座明朝的都城面临着建城以来最严峻的考验。 南京作为明朝的根基之地,拥有坚固的城防工事和充足的粮草储备。然而在这个关键时刻,城内的形势却呈现出一片混乱。 朝廷内部已经出现了明显的分裂。一些大臣主张死守待援,另一些则建议与燕王谈判。这种意见的分歧严重影响了防守的决策。 城内的军备状况也不容乐观。虽然城中驻扎着大量军队,但这些士兵大多是临时征召的民夫,缺乏实战经验。 更为严重的是,守城将领之间缺乏有效的协调。各部门各自为政,无法形成统一的防御体系。 南京城的防御工事虽然坚固,但也存在致命的弱点。城内的粮草物资分散存放,一旦某个仓库失守,就会影响整体防御。 在这种情况下,一些皇室成员开始暗中与燕军联系。谷王朱橞作为建文帝的叔叔,本应该是守城的中坚力量,却在关键时刻动摇了。 李景隆作为南京城防的主要负责人,在军事部署上显得犹豫不决。他既没有采取积极的防御措施,也没有组织有效的反击。 城内的形势每天都在恶化。越来越多的将领和官员开始考虑投降,以求自保。 金川门的失守成为了决定性的转折点。谷王朱橞和李景隆选择打开城门,迎接燕军入城。 当燕军进入南京城的那一刻,几年来的拉锯战终于画上了句号。南京城内的抵抗几乎没有持续多久就瓦解了。 建文帝的最终下落成为了一个历史谜团。有说他在火中自焚,也有说他逃出城外,更有传言说他化装成和尚四处云游。 这场政治博弈最终以燕王朱棣的胜利而告终。他随即在南京登基称帝,改年号为永乐。

黄金字塔

战争刚开始都能直接把燕王杀了,只不过朱允炆心软说不能伤害朱棣!