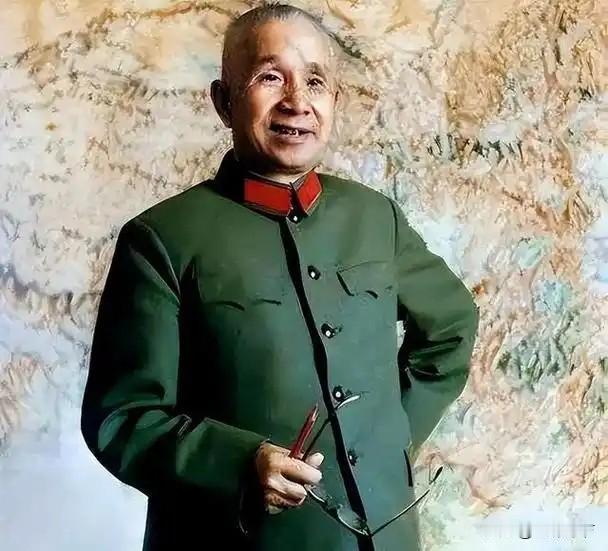

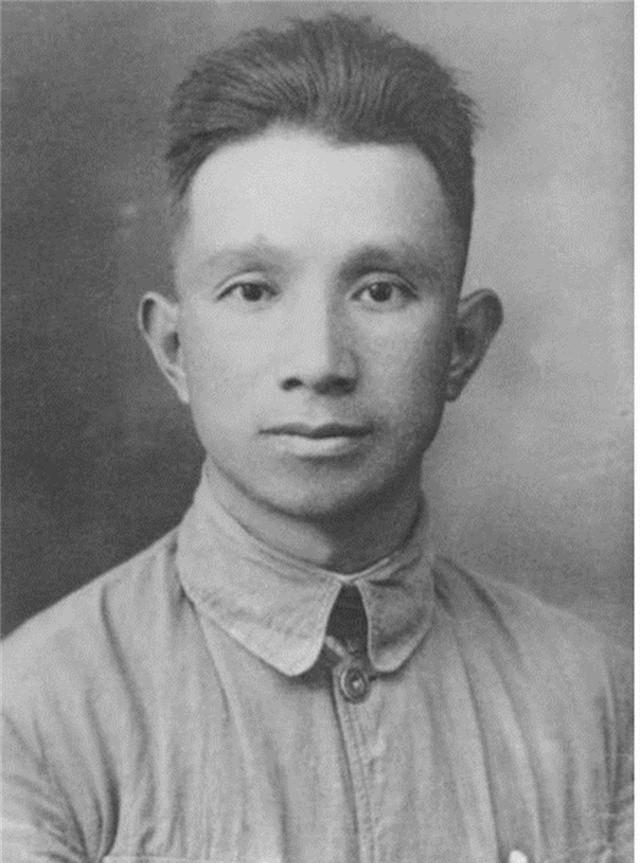

1953年,毛主席途经淮海战场遗址怒道:我不是刘邦,粟裕也不是樊哙 一名警卫连长,是许多革命军人生涯的起点。在革命战争年代,粟裕也同样从这个基层岗位一步步走来,在艰苦的战争环境中磨练出过硬的军事素养。 他的成长轨迹映照着中国革命的发展历程,从小规模游击战到大兵团作战的指挥,每一步都留下了扎实的足迹。在基层连队的日子里,粟裕始终保持着认真钻研军事的态度,对战术运用和部队管理都有着独到的见解。 1944年的车桥镇战役,成为粟裕军事才能首次大放异彩的重要战例。在这场战役中,他带领新四军在怀安县车桥镇展开行动,面对数量占优的日伪军,采取了精妙的战术部署。 这场战斗最终以歼灭九百日伪军的战果告终,不仅打出了新四军的威风,更展现了粟裕过人的指挥才能。当战报送达延安时,毛泽东在查看后作出了极高的评价,认为这位从基层一步步成长起来的指挥员未来必将独当一面。 事实证明,毛泽东的预见是准确的。从车桥镇战役后,粟裕在更大规模的战役中不断展现出卓越的军事才能,指挥的部队规模也在不断扩大。 1948年,在重要的历史转折点上,粟裕展现出了超越常规的战略眼光。当时中央提出要他率领三个纵队渡江南下的计划,这个决策的初衷是为了调动国民党军队,缓解其他战场的压力。 面对这个来自上级的战略部署,粟裕经过深入分析后提出了不同的看法。他认为,以当时的力量对比,在中原地区发动大规模战役才是最佳选择,如果贸然南渡可能会削弱中原战场的实力。 淮海战役在中国革命史上留下了浓墨重彩的一笔。这场战役以60万解放军对阵80万国民党军的力量对比,创造了以弱胜强的军事奇迹。 战役的规模随着时间推移不断扩大,最终成为决定中国命运的关键战役。中央军委及时组建了由邓小平、刘伯承、陈毅、粟裕、谭震林等人组成的淮海战役总前委,统一指挥这场大规模会战。 战役初期,黄维兵团成为解放军重点围歼的对象。在周密的部署下,解放军将这支十二万人的精锐部队层层包围,最终全歼这支曾让国民党引以为傲的劲旅。 战斗进入中期后,徐州守军在解放军的强大攻势下节节败退。杜聿明接到蒋介石命令要向东南方向转进,然而这正中了解放军的埋伏圈。 解放军采取"围点打援"的战术,先后歼灭了试图增援的国民党军主力。在这场持续65天的战役中,共歼敌53万,创造了世界军事史上以劣势兵力取得重大胜利的典范。 淮海战役的胜利并非偶然。总前委成员分工明确,粟裕负责具体战役指挥,对敌军动向的判断和战术运用都显示出高超的军事才能。 在战役指挥中,粟裕特别注重战机的把握。当发现敌军准备突围时,立即调整部署,形成了更加严密的包围圈,使敌军的突围企图最终以失败告终。 战役的胜利震动了国际社会,连苏联领导人斯大林也对这场战役给予了高度评价。这场战役不仅歼灭了大量敌军有生力量,更摧毁了国民党军队的战斗意志。 总前委的其他成员也都发挥了重要作用。邓小平负责统筹全局,刘伯承、陈毅等人分别指挥各个战场,形成了统一指挥、分工协作的有效机制。 在整个战役过程中,解放军充分发挥了群众路线的优势。数百万群众积极参与支前工作,为前线将士运送物资,保障了战役的顺利进行。 1953年,在从南京返回北京的火车上,毛泽东与陈毅一同途经淮海战场旧址。谈及淮海战役的辉煌战果,两位革命领袖不约而同地想起了粟裕将军的卓越贡献。 陈毅以当时流行的历史典故,将粟裕比作汉初名将樊哙。这个看似恰当的比喻,却引起了毛泽东的当场纠正,他明确指出:"粟裕不是樊哙,更不是韩信,我也不是刘邦,粟裕他只是人民的好将军,党的好战士。" 这段对话反映出毛泽东对粟裕的准确定位。在他看来,粟裕的价值不应该被局限在历史人物的比较中,而是应该放在人民军队的发展史中来评价。 粟裕的军事才能不仅得到了中国领导人的认可,也引起了国际军事界的关注。苏联领导人斯大林在了解淮海战役的详细情况后,对这场以少胜多的战役给予了高度评价。 在开国授衔时,一些人认为粟裕的军衔偏低,对此议论纷纷。而粟裕本人对这些争议始终保持着平和的态度,从未对军衔问题表示过任何不满。 这种不计较个人得失的品格,正是粟裕作为人民军队将领的突出特点。他始终把革命事业和人民利益放在首位,个人荣辱得失反倒看得很轻。 粟裕在军事指挥上的独特贡献,体现在他对战争规律的深刻把握。从小规模游击战到大兵团作战,他都能准确把握战争形势,作出正确的战术决策。 在和平建设时期,粟裕依然保持着严谨的工作作风。他积极参与军队建设和国防现代化工作,为新中国的军事发展做出了重要贡献。 粟裕对革命理想的坚定追求,体现在他一生的言行中。从投身革命到建设国防,他始终保持着一名共产党员的政治本色。