1955年,苏联欲引进100万中国农民到苏联搞开发。为了宣传,没多久,静海王二庄乡就发现1条标语:别去,苏联男少女多,1人得配10个媳妇!

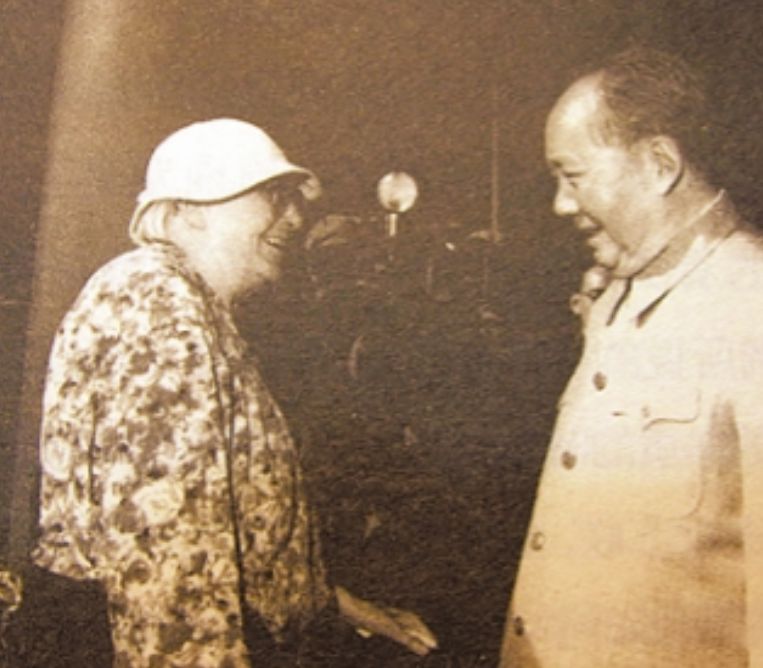

1954年9月,苏共中央第一书记赫鲁晓夫首次访华,在中南海颐年堂与毛泽东会谈时,突然提出一个想法:希望中国派100万劳工前往苏联,特别是西伯利亚地区,帮助开发这片资源丰富但人烟稀少的土地。

经过多次商议,最终决定采取“试点先行”的方式,选择部分地区先行招募劳工。

河北省清苑县(今保定市清苑区)成为首批招募点之一。政府组织宣传队挨家挨户做动员,告诉农民们,去苏联不但能挣工资,还有苏联政府提供的住房、医疗、社保等福利。

但宣传工作一开始,就遭遇了意想不到的困难。

许多农民不愿意去,甚至产生了恐惧心理。就在这个时候,各种谣言开始流传。最具代表性的就是静海王二庄乡出现的那条标语:“别去,苏联男少女多,1人得配10个媳妇!”这话乍一听让人哭笑不得,可在当时,确实引发了很多议论。

有知情人分析,这很可能是由于苏联在二战后人口比例失衡,男性大量战死,导致男女比例严重失调。而且,苏联的女性普遍热情外向,一些在苏联工作的中国人曾提到,苏联姑娘对他们很感兴趣。

于是,这件事被口口相传,越传越夸张,最后竟然演变成了“1个中国劳工配10个苏联媳妇”这样的荒诞说法。

面对农民们的恐慌情绪,政府不得不加大宣传力度。宣传队挨家挨户解释:“所有赴苏劳工都享有与苏联工人相同的待遇,并且工资可以寄回家,合同期满可以自由回国。”可惜,效果并不尽如人意。

100万人的计划,后来因种种原因缩减到20万。最终,真正赴苏的中国劳工只有7000人。

大部分被派往伊尔库茨克、莫洛托夫和吉达三个地方,主要从事木工、砖瓦、粉刷等体力劳动。因为初期语言不通、环境不熟,他们的工作并不轻松。

尽管过程曲折,仍有一部分工人通过这次机会学到了苏联的建筑和机械技术,回国后成为国内基础建设的骨干。

这场“百万劳工计划”最终以“象征性试点”收场,原因不仅是谣言的传播,还包括苏联方面的“变卦”。

苏共高层后来意识到,大批中国工人进入西伯利亚可能会带来长期影响——这些劳工扎根不走,西伯利亚会不会被中国人占据的问题。

于是,赫鲁晓夫不得不调整策略,最终只接收了7000名工人,100万劳工计划也就此作罢。

这不仅是中苏合作史上的一个有趣插曲,也让人思考,一个政策从提出到执行,民间舆论、国际关系、政治考量等因素,都会对其产生重大影响。