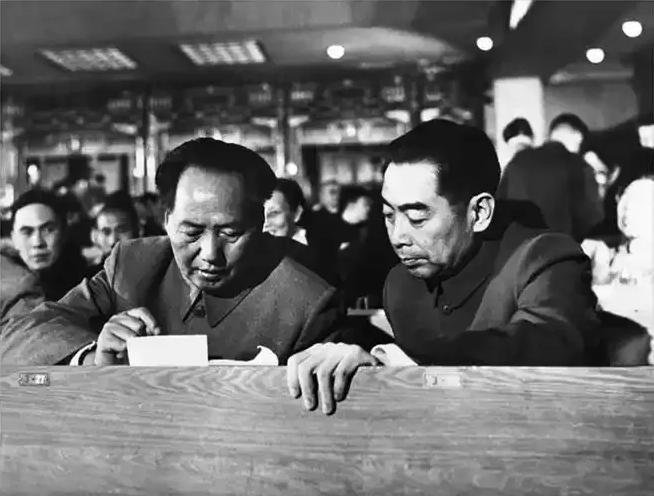

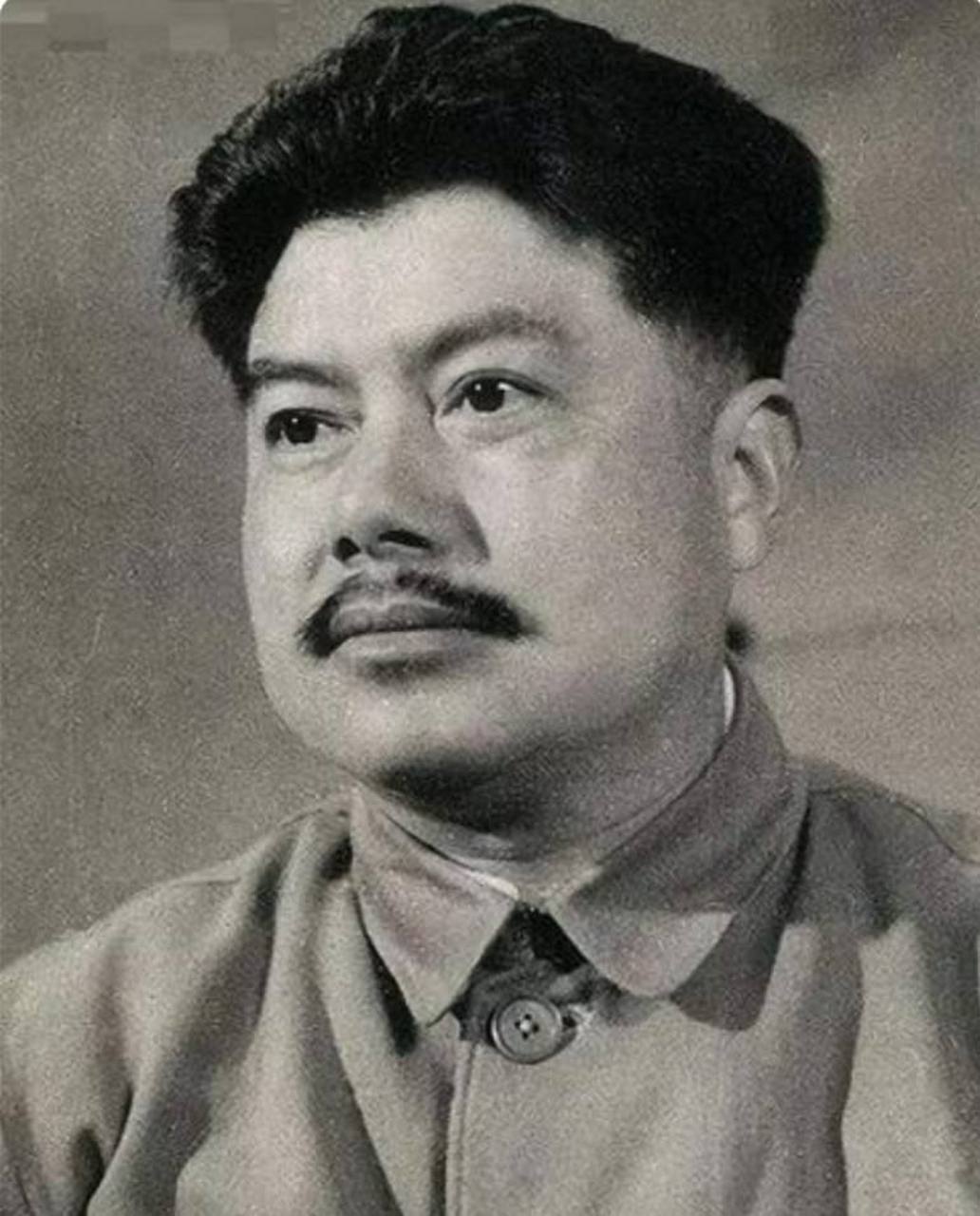

1970年7月,70岁的陈毅元帅和48岁的张茜在北戴河沙滩上拍了这张珍贵的照片! 1971年盛夏,已经在北京住院近一年的陈毅元帅向医院提出了一个请求,他想去北戴河疗养。这个请求看似普通,背后却隐藏着一段令人动容的故事。 经过了漫长的治疗,陈毅元帅的身体状况稍有好转,医生们却发现癌细胞已经开始向肺部转移。面对这样的情况,医生组还是同意了这位老元帅的请求。 陈毅的妻子张茜全力支持丈夫的这个决定。她认为,陈毅已经好几年没有去北戴河了,换个环境,呼吸海边的新鲜空气,或许对身体恢复有帮助。 到达北戴河后,陈毅的精神明显好了许多。每天清晨,他都会在海边散步,倾听涛声,观看海鸥翱翔。 这个夏天,让这片海滨更添温情的是两位老战友的到来。朱德元帅和聂荣臻元帅也来到北戴河疗养,三位并肩战斗几十年的老同志终于有了难得的欢聚时光。 晴朗的日子里,三位元帅常常漫步在海滩上,在细软的沙滩上留下一串串脚印。遇到阴雨天,他们就相约到军委疗养院的顶楼,坐在藤椅上,望着远方的海天一线谈天说地。 特别是聂荣臻元帅,与陈毅的住处很近。两人常常席地而坐,回忆当年在法国勤工俭学的往事,谈论国家大事,颇有一番"忆往昔峥嵘岁月"的意味。 这段时间,外交部的副部长们也经常来看望陈毅。虽然身患重病,但陈毅依然保持着往日的热情,与大家谈笑风生,讨论外交工作。 周恩来总理在这个夏天也专程来到北戴河。一天晚饭后,他和夫人邓颖超特地来看望陈毅,在挂满青藤的露台上,两位老同志促膝长谈了一个多小时。 农历七月十三日是陈毅的七十大寿。这一天,他特意邀请聂荣臻元帅一同庆祝。饭后,陈毅挽着聂帅的胳膊,提议合影留念。 1970年7月的一天,在石家庄休养的陈毅元帅突然感到腹部剧痛。当地医生开了些止痛药,但症状并没有好转。 这个突如其来的病痛,成为了一段漫长诊疗过程的开始。从最初的症状出现到确诊,整整耽误了81天的时间。 最初,陈毅被送到北京多家医院就诊。各家医院的医生都没能查出确切的病因,只是开了一些治疗肠胃的药物。 到了10月底,陈毅住进了医院。医生们对他进行了全面检查,但依然没有发现真正的病因。 直到一次会诊时,医生们发现陈毅腹部右侧有一个很大的硬块。起初,医生认为这可能是急性盲肠炎,建议进行手术治疗。 手术进行到一半时,医生们发现了令人震惊的事实:这不是普通的盲肠炎,而是一个巨大的结肠癌瘤。手术室里一时间陷入慌乱,因为准备的都是做阑尾手术的器械。 得知这个消息后,周恩来总理立即作出指示,要求组织全部力量抢救陈毅。医院立刻调集了最好的医疗资源,这场手术持续了五个多小时。 手术后的一个月内,陈毅面临着发烧、刀口感染、心肌梗塞等多种并发症。但他从未在医务人员面前表现出丝毫的不适,而是每天坚持下地活动。 医院采用了特殊的方式让陈毅知道自己的病情,他们把一些关于癌症治疗的书报故意放在病房里。对此,陈毅表现出了超乎寻常的乐观。 他不仅积极配合治疗,还主动提出让医生在他身上进行研究,希望能为治疗癌症积累经验。每天,他都按照医生的要求进行放射治疗。 华侨医生吴桓兴成为了主治医生。吴医生采用独特的治疗方案,把消灭癌细胞比作打仗,这种比喻让陈毅这位老军人格外认同。 在治疗过程中,陈毅常常把现在的治疗和过去打游击战争时的经历相比较。他说,当年在游击战争中负伤,拖着伤腿和敌人周旋的情况比现在还要难受得多。 1971年11月,陈毅元帅的病情突然急转直下。他开始出现严重的呕吐症状,无法进食,只能依靠输液维持生命。 在周恩来总理的批准下,陈毅转入日坛医院接受治疗。医生们为他进行了第二次手术,试图通过胃肠吻合手术解决进食问题。 这次手术并没有带来好转。陈毅的身体状况持续恶化,不得不靠多根管子维持生命。输液要持续16到17个小时,全身的血管几乎都用来扎针。 到了1971年底,癌细胞已经扩散到全身多处。即便在这样的情况下,陈毅依然保持着清醒的意识。 1972年1月4日,陈毅已经说话困难,但依然用微弱的手势向探望的人示意。他用微弱的声音说出了最后的遗言,提到"党中央"、"红军"、"一直向前"、"战胜敌人"这几个词。 1972年1月6日深夜23时55分,这位为中国革命事业奋斗一生的元帅,永远闭上了双眼。这个消息迅速传遍了整个北京城。 1月10日下午,在北京八宝山礼堂举行了陈毅同志的追悼大会。这场追悼会的规格非常高,毛泽东主席亲自参加。 当天,毛主席身穿蓝白相间的毛巾浴衣,左臂戴着黑纱,在张茜和西哈努克的搀扶下步入礼堂。虽然是寒冬,礼堂内只有两个煤炉取暖,但现场的1500多人依然秩序井然地参加了追悼。 周恩来总理在致悼词时两度哽咽。这位以坚毅著称的总理,在追悼这位生死与共的老战友时,显露出罕见的深情。

chen xian sheng

共和国陈毅元帅和他的夫人!

千松

新中国第一任上海市市长