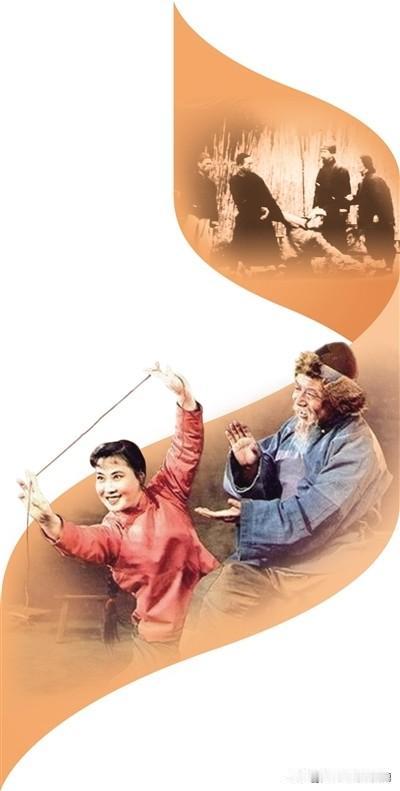

在延安那段光辉的岁月里,每逢春节,毛主席总爱与人民群众共度佳节,那天的他显得格外高兴,兴致盎然。当看到妻子和女儿李讷回到家中,毛主席突发奇想,提议要一起演绎经典剧目《白毛女》。妻子欣然应允,并主动担任导演的角色,她细心地为李讷打扮了一番,让她饰演剧中的喜儿,而毛主席则自告奋勇地承担起了杨白劳这一角色。在李讷稍作装扮后,妻子便开始耐心地教她唱起那首脍炙人口的《北风吹》。李讷天真活泼地跳跃着,用稚嫩的声音唱道: 北风吹,雪花飘, 雪花飘飘年来到, 爹出门去躲账整七天, 三十晚上还没回还。 大婶子给了玉茭子面, 我等我的爹爹回家过年。 毛主席从妻子手中接过一根鲜艳的红毛线,以杨白劳的身份,面对着李讷唱起那段经典的台词: 人家的闺女有花戴, 爹爹钱少不能买, 扯上二尺红头绳, 给我喜儿扎起来!哎,扎起来! 这时,稚嫩的李讷忽然好奇地问道:“爸爸,黄世仁为什么要欺压穷人?他现在还在吗?” 毛主席回答:“黄世仁是剥削阶级的代表,这个世界上还有许多像黄世仁这样的人,还有千千万万个像喜儿一样的苦命人在受苦受难……” 李讷不解地问:“爸爸,你是人民的救星为什么不救救他们呢?” 毛主席逗她:“谁说我是人民的救星?” 李讷自信满满地说:“老乡给你送的金匾上,不是写着‘人民救星’吗?” 毛主席慈爱地拍了一下她的头,笑道:“你真是个机灵鬼。那是群众对我的赞誉,但我始终认为自己是人民的公仆。” 李讷淘气地又问:“公仆是干什么的呢?” 毛主席认真地解释道:“公仆就是人民的勤务员,这个你现在可能还不太懂。我们还是继续说《白毛女》吧。现在我们只能在解放区让喜儿过上幸福的生活,不让黄世仁这样的恶霸作威作福。但在其他地方,我们就鞭长莫及了。这些说了你可能也不太懂。我们还是继续唱戏吧,你再唱一段《卖豆腐》。” 歌剧《白毛女》的灵感来源于当时晋察冀边区广泛流传的“白毛仙姑”的故事。剧情大致如下:1935年的一个除夕之夜,河北省某县杨各庄的农民杨白劳因无力偿还债务而外出躲债。当他回家后,却遭到地主黄世仁的逼债,甚至被迫以亲生女儿喜儿来抵债。杨白劳在绝望中自尽,而喜儿则被抢到黄家,饱受虐待。喜儿的未婚夫王大春在痛打了地主的穆仁智后,毅然投奔了八路军。然而,荒淫无耻的黄世仁并未就此罢休,他不仅奸污了喜儿,还打算将她卖掉。在好心的女仆张二婶的帮助下,喜儿终于逃离了黄家的魔窟。她在深山野林中含冤受苦,度过了整整三年的艰难岁月,头发也因长期的苦难与恐惧而变白,被当地村民们误认为是“白毛仙姑”。但她始终满怀深仇大恨,坚信总有一天会迎来昭雪的日子。1938年,王大春所在的部队来到了杨各村,他们救出了喜儿,并发动群众彻底清算了黄世仁的罪恶,为喜儿和千千万万的受苦人报了仇。 这部歌剧在内容上无疑是“非常合时宜的”。它成功地塑造了两个处于尖锐对立矛盾中的不同身份的人物形象——一个是以黄世仁为代表的地主阶级,另一个则是以杨白劳和喜儿为代表的农民阶级。通过他们之间的根本对立关系,歌剧高度地概括了我国当时广大农村中最基本的矛盾和斗争。同时,通过喜儿在旧社会和新社会中的不同遭遇,歌剧有力地揭示了“旧社会把人逼成鬼,新社会把鬼变成人”的深刻主题。这一主题形象地表明了广大农民只有在中国共产党的领导下站起来向地主阶级的压迫进行坚决的斗争,才能最终获得翻身解放的真理。 根据贺敬之回忆,“白毛女”这一传奇故事,在他手中逐渐从飘渺的民间神话蜕变为了深刻的现实叙事。它不仅承载着阶级压迫与拯救苦难的宏大政治主题,而且这一主题随着故事的流传与发展,日益鲜明和完善。从最初那充满神秘色彩的民间传说“白毛女”,到后来以现实为背景的报告文学《白毛仙姑》,故事题材实现了从神话传奇向现实叙事的巨大跨越;而再从报告文学《白毛仙姑》进化到短篇小说《白毛女人》,故事的主题又实现了从封建意识的束缚到阶级压迫的觉醒的深刻质变。 而芭蕾舞剧《白毛女》的诞生,则与1960年代的文艺政策演变有着直接的关联。在那个特殊的年代里,文艺创作被“革命样板戏”所主导,“文化霸权”成为了文艺领域的显著特征。 1965年,大型芭蕾舞剧《白毛女》正式问世。与歌剧《白毛女》相比,芭蕾舞剧在主题上进行了重大的调整——它以“文化革命”的主题取代了歌剧中的“旧社会把人变成鬼,新社会把鬼变成人”的政治革命主题。这样的主题调整既满足了当时国内文艺领域需要革命的迫切需求,也迎合了当时民众“集体无意识”的革命激情。芭蕾舞剧《白毛女》在人物塑造和情节安排上进行了本质化和抽象化的处理,使得人物和情节都更加纯粹和凝练。这些变化不仅彰显了歌剧《白毛女》与芭蕾舞剧《白毛女》之间的本质差异,也反映了不同历史时期文艺创作的特点和风格。