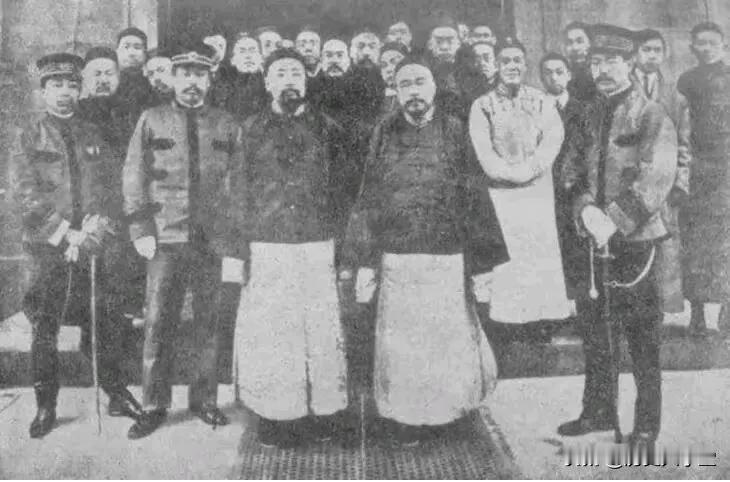

1905年,日俄战争的尘埃落定,胜利的日本像是打了个响亮的耳光,让晚清朝廷感到无比震惊。光绪皇帝在7月16日发下了一道圣旨,命令镇国公载泽、户部侍郎戴鸿慈、兵部侍郎徐世昌、湖南巡抚端方等一干大臣,分赴东西洋各国,考察政治,期望“择善而从”。这就像是“千里之行,始于足下”的决心,然而具体怎么走,清廷心里却并没有底。 次日,主要报纸纷纷在头版登载了这则消息,仿佛一阵春风拂过,清廷的改革决心昭然若揭。借鉴日本明治维新的成功,清廷决定派出大臣考察,心中打算借此“借船出海”,然而对于具体操作却仍然是“无米之炊”。 这一举动迅速引发了晚清政局的风云变幻,清廷、立宪派、革命派三方势力的博弈格局悄然改变。清廷的积极立宪举措让地方督抚和乡绅们如沐春风,像两江总督周馥、两广总督岑春煊等十几位督抚,早已在前多次上书,呼吁立宪。而革命派虽然口口声声批判清廷的立宪为“假立宪”,此时却显得有些“孤掌难鸣”。 经过两个月的准备,9月24日,五位考察大臣如同千军万马奔赴战场,抵达北京的正阳门车站,准备搭乘火车,开启这趟考察之旅。没想到,革命党人吴樾混入了行列,意图“引爆”这一场景,没想到在车身一晃之际,炸弹竟然提前爆炸,吴樾英勇就义,五大臣中载泽和徐世昌受了轻伤,绍英则伤得较重,考察计划也因此被迫延期。 此时,清廷是否会因这场突如其来的变故而退缩?答案是:绝不!反而清廷更加坚定了考察的决心,原因有四: 首先,各国纷纷发来邀请电报,热烈欢迎考察团的到来,若因炸弹而退缩,岂不成了“笑柄”? 其次,国内外舆论一致谴责革命党人的恐怖行为,纷纷表示同情清廷的遭遇,简直是“众人拾柴火焰高”。 第三,11月2日,俄国宣布立宪,清廷生怕落后于人,急于“赶潮流”,不想成为“孤家寡人”。 最后,重伤的绍英在养伤中被人讥讽时,毫不在意地回应:“如果我死了,而宪法确立,则死而荣生;死我何惜!”可见立宪的决心已然坚定。 最终,考察团的成员进行了调整,载泽、戴鸿慈、端方继续出发,山东布政使尚其亨和顺天府丞李盛铎则替代了徐世昌和绍英。经过精心的安排,1905年12月7日,考察团第一组出发,先后考察了日本、美国、英国、法国、德国、丹麦、瑞典、挪威、奥匈、俄国、荷兰、瑞士、意大利等13国。1906年1月14日,载泽带领第二组出发,考察了日本、美国、英国、法国、比利时等5国。 有趣的是,丹麦、挪威、瑞典、荷兰、瑞士等国在得知考察团的行程后,临时发出邀请,这无疑是对晚清政府形象的一次大力支持。经过义和团的庚子事变后,中国在国际上的形象可谓“半开化的野蛮人”。美国传教士丁韪良回国时,甚至被问到是从哪里打猎而来,令他哭笑不得。 然而,这次考察行程却逐渐改变了中国人的形象。《泰晤士报》称“改革是一定会到来的……今天的北京已经不是仅几年前你所知道的北京了。”而《纽约时报》更是对戴鸿慈在美国的一场午宴中的发言进行了报道,戴鸿慈强调希望通过多接触消除摩擦,互利共赢,简直是“和气生财”的典范。 当然,此行的重点仍然是政治体制改革。1906年夏天,两队人马先后回国,带回了深刻的调研总结。载泽与日本明治维新元老伊藤博文的交流,令他印象深刻,回国后他将日本的宪政推为列国之首,强调立宪的诸多益处,严厉驳斥了“宪政既行于满人利益有损”的说法。这无疑为清廷决心实行预备立宪注入了强心剂。 最终,慈禧太后根据考察的成果,下诏预备立宪。虽然我们不必过于纠结清廷是否真心希望立宪救国,但此次考察对中国国际形象的提升、对国内立宪派的拉拢、以及对革命派的孤立,均显示出这次出访的巨大成功。 “欲穷千里目,更上一层楼。”晚清五大臣的考察,犹如一场华丽的国家公关秀,让世界看到了一个渴望变革的中国,未来可期!