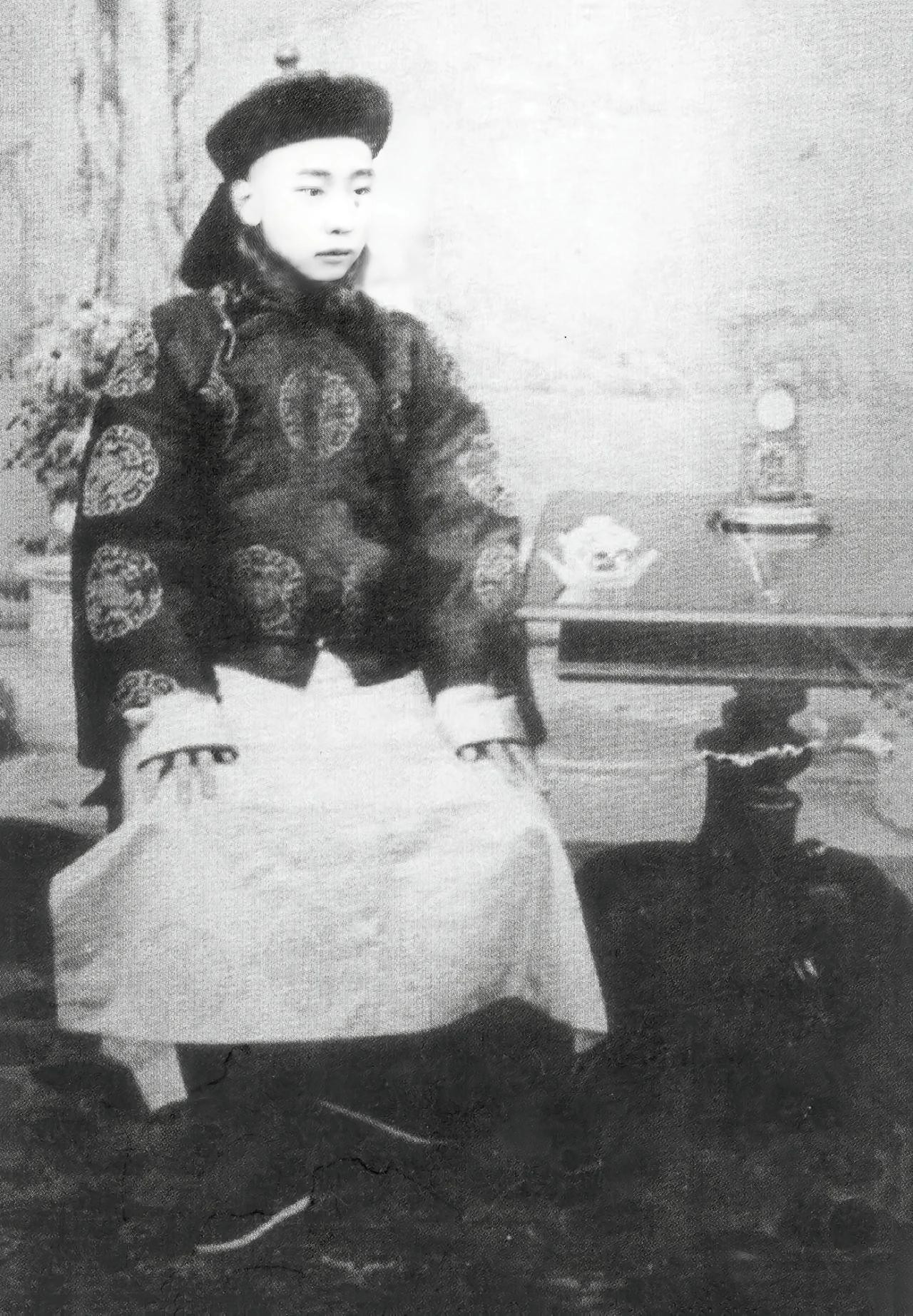

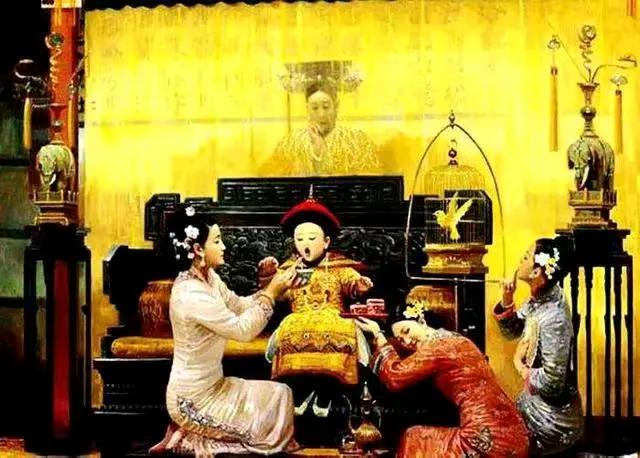

话说1898年6月,慈禧太后如同一位“权谋高手”,悄然对光绪皇帝和他的维新派发动了“政变”,史称戊戌政变。光绪帝被囚禁,维新人士被捕,宛如一场宫廷大戏,真是“风云变幻,难以捉摸”。 转眼到了1900年1月24日,慈禧太后以光绪帝的名义颁布诏书,宣布立端王载漪的儿子溥儁为大阿哥,历史上称之为“己亥建储”。可惜,这一计划犹如“纸上谈兵”,遭到了各国公使的强烈反对,最终未能如愿以偿。 戊戌政变后,慈禧对光绪帝的信任就像“秋水共长天一色”,渐渐消失殆尽,心中早已暗暗萌生了“废帝”的念头。然而,在英、法等国眼中,光绪帝虽有些不成熟,但他主持的变法与外国接轨,反而赢得了他们的同情。慈禧的保守作风则让人觉得如同“逆水行舟”,不进则退。 这时,英国驻华公使窦纳乐听闻光绪帝的种种流言蜚语,心中不免紧张。他急忙见到了总理衙门大臣奕劻,询问光绪的近况。奕劻作为皇族,自然不能直言皇帝过得不好,他心中暗想:“这可是个麻烦!”于是,试图借窦纳乐之口,辟谣以安抚各方。 窦纳乐却不轻易相信,直言想要平息谣言,最好的办法就是让外国医生为光绪帝检查身体。慈禧得知此建议,心中暗自盘算:若外国医生诊断出光绪帝有病,正好可以为她的“废帝”计划提供借口。 于是,慈禧同意由法国公使馆派来的多德福医生进宫为光绪看病。经过一番检查,多德福的诊断结果是:光绪确实有病,但并非要命的重病,类似于“慢性肾炎”,只需注意保养。听闻此言,各方的忧虑渐渐消散,唯有慈禧的心中却是愁云密布,决意废掉光绪帝的念头愈加坚定。 为了找到合适的继任者,慈禧召见了皇族中“溥”字辈的幼童,细细考察,试图找出一个能担任皇帝大任的“接班人”。同时,她也在朝廷中试探众臣的态度,找到了李鸿章、刘坤一和张之洞。 李鸿章听闻慈禧的意图,虽未明确反对,但也没有支持。他婉转提醒慈禧,如果另立新君,京中的各国公使可不会买账,外交上会引发麻烦。他的言外之意显然是不太赞同“废帝”的想法。 而两江总督刘坤一则直言不讳,表示君臣关系历久弥坚,非一朝一夕所能改变。张之洞也附和,反对随意废立皇帝。面对众臣的反对,慈禧心中不免焦虑,便找来了心腹荣禄密谋。 荣禄拍了拍慈禧的肩膀,安慰道:“太后,您想做的事,谁敢说不可?不过,外国公使的干涉可得小心。”慈禧听后,忧心忡忡,问道:“那我们该如何是好?” 荣禄想了想,提议道:“如今皇帝年纪不小,却无子嗣,不如从宗室中选一个人选,立为大阿哥,这样就名正言顺了。”慈禧听后,眼前一亮,随即选定了端郡王载漪的儿子溥儁。 不久后,慈禧下旨,命溥儁入继为同治帝子嗣,赏赐头品顶戴,成为了“大阿哥”。然而,这一决定引发了中外的轩然大波,各国公使纷纷表示反对,甚至扬言拒绝入贺。慈禧见状,心中暗自惶恐,便将计划搁置。 立储一事遭到阻挠,令慈禧和载漪对外国势力心生怨恨。此时,号称“扶清灭洋”的义和团运动正在京津地区兴起,载漪试图借此机会打击外国势力,力主慈禧对外宣战。起初,慈禧对此并不赞同,但载漪的频频劝说让她动摇,甚至夸赞义和团有“刀枪不入”的神功。 最终,慈禧太后被说服,向英、法、美等11国宣战,结果引来了八国联军的联合进攻。慈禧不得不带着光绪帝和大阿哥溥儁逃往西方,真是“风头不再,满目疮痍”。 1901年,清朝与八国联军议和,慈禧等人回到了北京。由于载漪纵容义和团,最终获罪,溥儁也因此不再适合做“皇储”,慈禧便决定废除大阿哥的封号,命溥儁归宗,继续当载漪的儿子。 1900年6月,英国海军中将西摩尔率领的联军从天津出发,向北京进犯。这场侵略行为被称为“庚子事变”或“庚子国难”。“己亥建储”可谓是清末的一出闹剧,既是宫廷权力斗争的缩影,又是外国势力干预的结果,加速了清朝的灭亡。 历史如戏,戏如人生,慈禧太后的“立储”之路,宛如一出荒唐的闹剧,令人唏嘘不已。正如唐代诗人李白所言:“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。”但在这场权力的游戏中,最终却是“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”的悲剧结局。