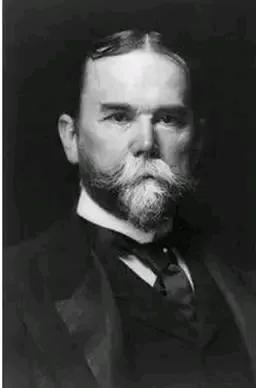

甲午战争后,列强如狼似虎,开始了对中国的瓜分盛宴。而此时,美国这个“后来居上”的新手也跃跃欲试,提出了一个光鲜亮丽的“门户开放”政策。 公元1899年,美国国务卿海约翰(John Hay)向在华列强发出照会,声称要在中国推行门户开放政策。听起来似乎是为中国的繁荣与各国的平等贸易着想,实际上,这不过是美国想在争夺中国经济利益的战场上,趁机分一杯羹的“美丽谎言”。 西方列强纷纷侵略中国,而美国来得相对较晚,这其中可不是因为美国人好心,而是由于当时的经济和政治形势。19世纪末,美国的西进运动已经走到了尽头,寻找新的资源和市场成了政府的当务之急。参议员洛奇(Senator Lodge)曾说:“美国应当仿效欧洲,去中国寻找机会。”这话说得虽有道理,但当时的美国在国际政治舞台上并不显眼。 就在门户开放政策提出的前一年,美国与西班牙爆发了战争,胜利后占领了菲律宾和古巴等地,但这与广袤的中国市场相比,简直是小巫见大巫。虽然有人建议通过军事手段来争夺中国,但当时的美国总统麦金莱心里却没底。毕竟,美国的海军实力在全球也就排个第七,而在远东,德、法、俄三国的兵力更是将美国甩在了身后。 麦金莱总统明白,动用武力并不靠谱,况且国内反战的声音此起彼伏,反对派趁机对他进行指责。于是,面对复杂的国际国内形势,美国决定采取“和平手段”。麦金莱相信,凭借美国的经济实力,定能在中国的经济竞争中后来居上。然而,门户开放政策的最终出台,背后还有英国的“推波助澜”。 作为美国的“老宗主”,英国早已在中国的侵略中占得先机,尤其是在与清廷签订的条约中,英国获得了最惠国待遇,想要和各国实现“机会均等、利益均沾”。可随着甲午战争后列强对中国的瓜分,英国发现自己在东北地区的利益岌岌可危,急需一个盟友来共同维护现状,于是将目光投向了美国。 海约翰在担任驻英公使期间,英国首相索尔兹伯里找到他,建议美国与英国建立同盟。虽然海约翰并没有答应,但他从中获得了灵感。出任国务卿后,海约翰迎合麦金莱的政策,提出了门户开放的构想。英国对此乐见其成,实力较弱的意大利也毫无异议,纷纷表示支持。 不久后,日本和德国也相继表示赞同。日本希望通过门户开放获得英美的支持,以便在日俄冲突中占得先机;而德国则希望与美国一道,分享这块“蛋糕”。不过,俄国对此却态度冷淡,毕竟他们在东北的利益受到威胁。 海约翰面对俄国的犹豫,决定施加压力,声称其他国家都同意了,只有俄国在作对。最终,俄国不得不做出让步,表示只要能保证在东北的铁路运价由他们单独定价,其他的都能商量。海约翰见状,故意曲解了俄国的意思,向各国代表宣称俄国也同意了门户开放。 这场外交游戏的真正主角,实际上是清政府。当时的清廷高层对门户开放的态度发生了微妙的变化,认为开放政策能促使各国相互竞争,从而形成制约。李鸿章甚至在信中提到,实行对外开放,虽有利有弊,但大势所趋。 经过一番波折,中国、美国和其他列强最终达成了共识,门户开放政策在中国悄然推行。然而,随着日本与俄国在东北的争夺,门户开放政策的实施并非一帆风顺。美国与日本签署的《罗脱-高平协定》,更是以牺牲美国在中国东北的利益为代价,换取日本对美国在菲律宾利益的支持。 尽管如此,门户开放政策的实施,确实为美国在华利益的扩大提供了契机,也使得美国在远东的扩张有了更为独立的对华政策。更重要的是,这一政策在一定程度上避免了列强对中国的领土瓜分,客观上维护了中国的领土和主权完整。 总的来说,门户开放政策就像一把双刃剑,既是美国“自强”的表现,也是清朝在风雨飘摇中寻求自救的尝试。历史的车轮滚滚向前,风云变幻间,各国在中国这片土地上的角逐,注定是一场没有硝烟的战争。正如古人所言:“一失足成千古恨”,在这场历史的棋局中,谁能笑到最后,仍需拭目以待。