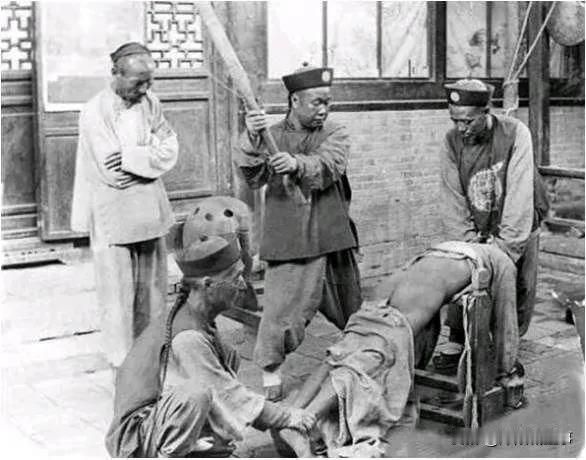

在1900年,自立军的起义如同一场烟花,虽绚烂却瞬间陨落。清朝的怒火,直指自立军的右军统领沈荩。慈禧太后亲自下令,要将这位“罪大恶极”的“记者”送上断头台。然而,沈荩这位“铁汉”竟在遭受了四小时的杖刑后仍然不屈而亡,最终被迫改为绞刑。消息一出,震惊了整个社会,激起了民愤,舆论的压力让清政府不得不放弃引渡,谨慎处理同期的《苏报》案。 那么,这位小小的“记者”沈荩究竟犯了什么滔天大罪,竟让慈禧亲自下令处以非刑? 从维新派到革命派的逆袭 沈荩,这位中国历史上第一位因新闻言论触怒政府而被杀的记者,真可谓是“风云人物”。1900年春,他在日本留学时,心中对清政府的失望愈演愈烈,戊戌六君子的悲剧让他彻底转向,毅然加入了革命的洪流。他与好友唐才常共同创立了“正气会”,后来改名为“自立会”,直言不讳地喊出“勤王”的口号,意图推翻清朝。 作为自立军的右军统领,沈荩四处奔波,筹措资金,暗中准备起义。1900年8月9日,自立军在鄂、皖、湘、赣等地同时起兵,但因缺乏支持而落得个“无功而返”,沈荩也因此成为了清廷的通缉犯,逃亡至津京。 以“记者”身份掩护的革命者 沈荩虽是康党余孽,又是起义军头目,自然成了慈禧的眼中钉。尽管通缉令贴得满城皆是,他却不屈不挠,借助“记者”身份在《天津日日新闻》报馆活动,收集信息,宣传革命思想。 1903年7月,慈禧收到一份秘密说帖,详细描述了沈荩的伪装与隐匿,顿时火冒三丈。她心想:“又是一个记者,又是一份报纸,维新派转变为革命派的速度真是令人咋舌!”慈禧正愁没有合适的目标来发泄怒火,沈荩就这样自投罗网。 1903年7月19日晚,沈荩在北京虎坊桥的寓所被捕。慈禧本想斩立决,但因光绪生辰,按规矩不可处极刑,时间一拖再拖。最终,慈禧决定施以杖刑,准备将沈荩直接杖毙。刑部特制了一块大木板,行刑人员轮番上阵,打了二百多下,沈荩被打得血肉模糊,四小时后仍然不屈。无奈之下,刑部只得再次请示慈禧,最终将其绞死。 沈荩之死:清政府的重磅炸弹 未经审判而施以非刑,沈荩的凄惨死状震惊了中外。对于日益激烈的革命情绪来说,沈荩之死无疑是一颗重磅炸弹。慈禧原想“杀鸡儆猴”,却不想反而自食苦果。各大报刊如《浙汇潮》、《江苏》、《中国日报》等纷纷借机对慈禧口诛笔伐,谴责清政府的暴行,号召民众“与满政府宣战”。 在当时的《泰晤士报》中,驻华记者莫理循在沈荩的照片背面写下:“沈克诚,杖毙,1903年7月31日,星期五”,并开辟专栏长篇报道,甚至直呼慈禧为“该死的凶恶老妇人”。各国驻京公使在觐见慈禧时也纷纷为沈荩喊冤,外国人更是一波又一波“啧有烦言”,这让慈禧措手不及,甚至“面有悔意”。 1905年,在沈荩案的影响下,清政府不得不放弃对《苏报》案主犯的引渡,谨慎对待国内的进步青年和异见分子。越来越多的留学生和知识分子走向革命,改革与保皇的思潮逐渐让位于革命的呼声。 沈荩案的深远影响 “沈荩案”引发的舆论风波是清朝政府始料未及的。清政府本想打压革命党人,却激起了人们对清廷专制统治的仇恨,进一步刺激知识分子走向革命。正如古人所言:“风声鹤唳,草木皆兵”,沈荩的死让更多人意识到,唯有推翻这个腐朽的统治,才能迎来真正的光明。 在历史的长河中,沈荩不仅是一个记者,更是一个时代的象征。他的故事告诉我们,舆论战也是政治,历史的车轮在不断转动,而每一个为真理发声的人,都在为未来铺路。正如唐诗所云:“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。”让我们铭记这段历史,继续前行。