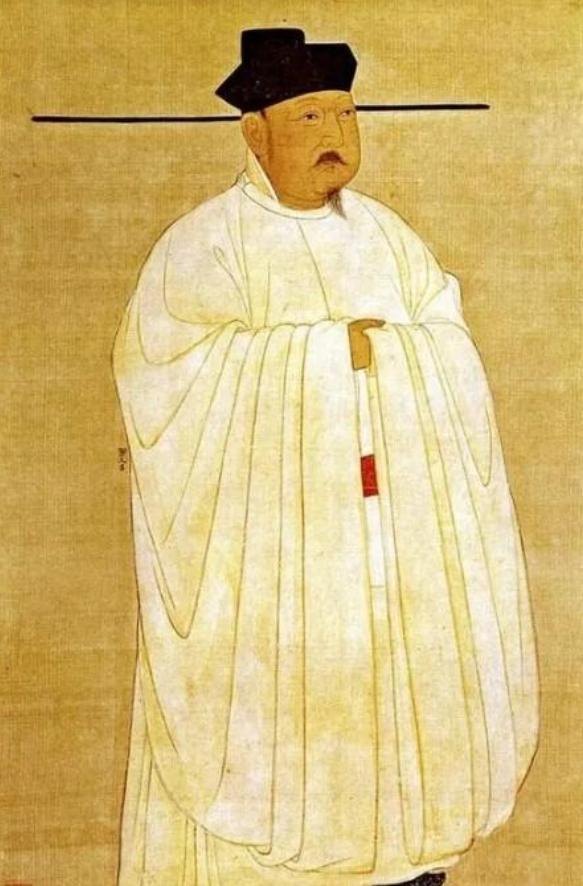

崇文抑武:宋太宗为大宋开出的一味慢性毒药 在中国的历史长河中,宋朝虽是一个大一统王朝,执政达三百年,但它却被冠以"弱宋"的绰号,被世人视为一个武德不振的朝代。看似矛盾,实则源于宋朝建立之初所面临的特殊环境。 数百年前,唐朝在安史之乱后,中央集权不复存在,地方割据、战火不断,这就是所谓的"五代十国"时期。 在那个动荡年代,谁手中有兵权,谁就能称王称帝,一代新朝的崛起,常常来自于一股猛力军队的推手。 赵匡胤和他兄弟们虽最终结束了动荡,但五代留下的阴影却笼罩了整个宋朝。 赵匡胤和弟弟赵光义当然深知,唐朝覆亡的根源就在于府兵制度崩坏后,征募来的军队不再忠于朝廷,反倒成了祸国殃民的新贵族。 随着募兵制在唐末、五代十国时期的兴盛,这批底层出身的骁勇善战之辈逐渐凝聚成新的社会阶层。 他们靠武力创造出一个又一个王朝,成为推手,也成为最大隐患。 五代时期,一股"以下犯上"的军阀传统彻底形成,大头兵们高视阔看,视天子为傀儡,甚至无所顾忌地杀戮君主。 从后梁到宋初,短短六十年间便轮番易主十几次,朱温、朱友珪、朱友贞相继被杀,李存勖灭梁后自己也遭弒杀。 五代时期安重荣的名言说明了这一切:"天子,兵强马壮者当为之,宁有种耶!"皇权固然至高无上,但在这些大头兵看来,天子不过是他们暂时"拥立"的砝码,只要给出足够好处,他们就会拥立另一个傀儡。 面对当年的毒瘤,五代帝王们也曾有过应对之策。李存勖是激进派,他虽然打压手下将领,但全力压制的做法反而促使骄兵团结一致,最终被他们所推翻。 另一派是柴荣、赵匡胤这些认为靠武功征服可以赢得世人景仰的人,然而他们的迷恋武力和功伐,加上忽视心腹大臣离心离德,最终也导致江山不保。 可以说,赵宋虽然终结了乱世,但并未扭转五代时期留下的政权隐患,赵匡胤深知,五代遗毒如不尽快清理,朝堂就会一日日动荡下去。 面临内外交困的形势,赵宋开国皇帝赵匡胤立志树立千古一帝的典范。不过,在他短暂的十年执政期间,已经初步认识到五代大头兵对皇权的巨大威胁。 随着继位的赵光义(宋太宗)登基,对付这股祸患的决心更加坚定。 宋太宗上位之初,就将李存勖等人之所以失利的经验牢牢记在心头,他深知,骄兵问题如不彻底解决,随时都有复辟的风险。因此,他将矛头直指这群有武力但无忠心的将士们。 为了剪除这些骄兵悍将的翅膀,宋太宗采取了一系列具有开创性的举措。首先是彻底瓦解了禁军这个武力制高点,将其分割成无法造反的小部队。 其次,他打破了唐代以来将领世袭体制,通过文官掌控军队,消除军权集中的隐患。更为关键的是,宋太宗大力扩充科举录取名额,造就了一批又一批的文臣知识分子,以确保朝政掌控在忠于王室的文人手中。 对底层武人而言,宋太宗的做法无疑是一记沉重的打击,由于科举改革,他们的晋升通道被切断。 宋太宗通过一系列高瞻远瞩的改革,成功铲除了五代时期祸国殃民的骄兵势力。不过,这一切也是有代价的。 这个代价,就是大宋王朝在接下来的三百年里,军事实力一路走低。凭借文人的智慧,曾经一度使中原王朝恢复了往日的富庶繁荣,但终归是难以跻身于汉唐盛世列强之林。 对比起武德彪炳的现代朝廷,宋朝确实略显阙如,但结合当时的历史环境来看,宋太宗的这一做法也是無奈之选。 宋太宗为了巩固王朝基业,不得不拿出这味"慢性毒药"。一开始,副作用还不太明显,但随着时间的推移,毒素在宋朝体内慢慢蔓延。到了北宋晚期,积重难返的局面终于展现出来。 通过崇文抑武的一系列政策,宋太宗有效扫除了五代遗老病根,为大宋三百年的基业奠定了坚实根基。 这虽然从根本上降低了王朝的军事实力,甚至在文化上造成了"武夷"的社会氛围,但换来的是朝野安稳、文治昌明的时代。 纵观历史,宋朝的这一战略选择虽有长处,但也暴露出一些局限性。它放弃了汉唐那种"重文重武"的传统全面路线,偏失在单打一的武弱道路上。 所以到了北宋晚期,随着辽、西夏等周边强敌日益壮大,王朝的军事命脉一旦被切断,就无力回天了。 从现代的角度来看,无论一个国家处于何种环境,在确保国防安全的同时,也必须通过发展经济、教育、文化等手段充实自身的国力。 若是过于偏执于单一路线,必然会酿成遗憾。宋太宗虽然为稳固根基而采取了特殊之策,但最终的得失,还有待后人平实评判。 参考资料:《宋史》《资治通鉴》徐梵澄《宋代兵制考证》小野勉《宋代军制史研究》