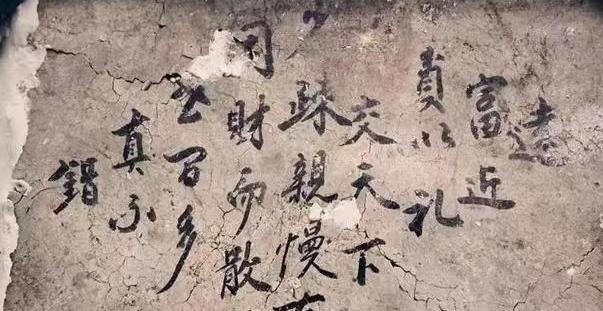

1971年的一天,居住在北京香山的陈艳秀在打扫房间时,不小心蹭掉了一块墙皮,这一蹭可不得了,她无意间发现自家屋子的墙里面竟然写着毛笔字! 他们都说香山好,好在山清水秀,历朝历代许多文人墨客都来这里留下过墨宝。可对住在北京香山正白旗39号的舒成勋和陈艳秀夫妇而言,他们只当这里是个普通住所,直到1971年4月4日那个平凡的春日。 舒成勋已退休多年,曾是一名受人尊敬的教师,平日里喜欢读书写字,对中国传统文化有着深厚的兴趣。那天他出门办事去了,留下老伴陈艳秀独自在家打扫卫生。 "嘭"的一声,陈艳秀移动家具时不小心撞到了墙壁,一块墙皮脱落了下来。她本想赶紧修补好,却在凑近查看时发现了不同寻常的东西。墙皮后面竟然隐藏着工整的毛笔字迹! 这是1971年,正处于特殊的历史时期,对于墙上出现不明文字,陈艳秀心里不免有些惶恐。这些文字从何而来?写了些什么内容?会不会给家里带来麻烦?她一边扣着墙皮,一边担心着可能的后果。 傍晚时分,舒成勋回到家中。听到门外的脚步声,陈艳秀赶紧跑出去,拉着丈夫的手就往那间屋子走。"老舒,你快来看,墙上有字!" 舒成勋走进房间,被眼前的景象惊呆了。墙壁上的毛笔字有的写成扇面,有的写成条幅,还有的写成了菱形。 特别引人注目的是那副写成菱形的对联:"远富近贫以礼相交天下有,疏亲慢友因财绝义世间多",后面还跟着"真不错"三个字。舒成勋读着这些字句,突然感到一阵熟悉。 "这副对联我好像在哪里见过..."舒成勋皱着眉头思索着,忽然想起了1963年的那则报纸。报上曾报道几位著名红学家前往正白旗村拜访一位叫张永海的老人。这位蒙古旗老人能一字不差地背出整部《红楼梦》,据他讲述,曹雪芹的朋友鄂比曾送给曹雪芹一副对联,内容正是墙上的这副菱形对联! "老伴,你知道吗?"舒成勋兴奋地说,"我们的屋子很可能是曹雪芹曾经住过的地方!" 陈艳秀半信半疑,但舒成勋已经激动得坐不住了。他立即将此事上报给有关部门,希望专家们能给出确切的答案。很快,一群红学专家来到他家,仔细查看墙上的文字。 然而,专家们的结论却令舒成勋失望不已——他们认为这些题壁诗文与曹雪芹无关,只是一些无名文人的随意创作。但在准备清理墙壁时,舒成勋又有了新发现:墙皮背面竟然粘贴了一层印花白纸,明显是有人特意保护这些文字。 舒成勋没有向专家们妥协,凭着对文学的敏感和对历史真相的执著,他决心自己寻找墙上文字的真相。 他开始走访当地的老人,调查与曹雪芹相关的线索。在一次次的询问中,舒成勋证实了张永海老人所述确实有依据——乾隆年间,正白旗村确实有一位叫鄂比的八旗兵,此人虽在军营,却偏爱文学,与曹雪芹交往甚密。 在反复观察墙上的文字时,舒成勋注意到一个关键细节:墙上的毛笔字大部分风格一致,落款都是"拙笔",但有一处题诗《有花无月恨茫茫》却用了另一种风格,字体较大,意态潇洒,与其他字迹明显不同。这让舒成勋愈发怀疑,这可能就是曹雪芹亲笔所留。 到了七十年代末的一天,一个陌生人敲响了舒成勋家的门。"您好,我叫张行,听说您家墙上的字可能与曹雪芹有关,我手里有些线索,特地来看看。"舒成勋热情地将他领进屋内。 当张行看到墙上"拙笔"的落款时,眼睛一亮:"我家的箱子上也有这两个字!"张行解释说,他家中有两个祖传的书箱,其中一个箱子上就有"拙笔"落款,写于"乾隆二十五年",而另一个箱子上则有"芹溪"的题字。 "芹溪?这不正是曹雪芹的号吗?"舒成勋激动地问道。 "是的,芹溪居士就是曹雪芹。"张行点点头,"这对书箱是我太爷爷那辈就有的了,家里老人说是朋友寄存的,但具体是谁,什么时候寄存的,已经无人知晓。" 两人再次联系了专家,这次他们带来了那对古老的书箱。经明清木器专家鉴定,这对书箱确为古物,年代与曹雪芹生活时期相符。更重要的是,其中一个书箱盖上确有"芹溪居士"字样,证明这书箱与曹雪芹有直接关联。 接下来,专家们做了更深入的比对工作。他们发现,书箱背面的"书目"字迹与舒成勋家墙上的《有花无月恨茫茫》墨迹风格高度相似,两处均用行楷书写,风格为"萧散朗润,含有褚遂良疏瘦劲练之韵"。 更进一步的研究表明,题壁诗中的字体与贵州省博物馆1980年前后从民间购得的《种芹人曹霑画册》上的曹雪芹书法风格完全一致。 这些证据如同拼图一般,最终拼出了完整的历史图景:舒成勋家的老屋确实是曹雪芹曾经居住过的地方,墙上的《有花无月恨茫茫》等文字就是曹雪芹亲笔所留,而菱形对联等大部分文字则是他的好友"拙笔"(可能就是鄂比)所书。 这一发现在全国红学界引起了轰动。怀着对历史和文化的敬意,舒成勋夫妇决定将这所房子无偿捐给国家。

![桃园结义[捂眼睛]](http://image.uczzd.cn/14678251704214207410.jpg?id=0)