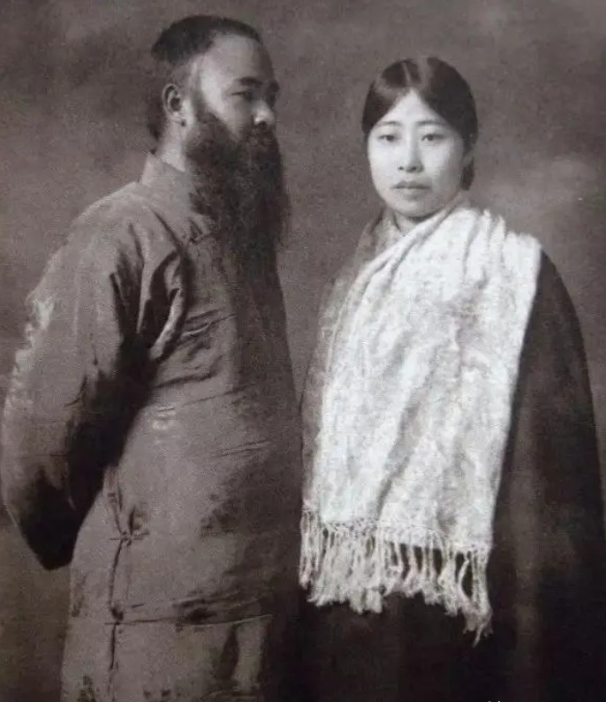

1949年,张大千不顾劝阻,执意要去台湾,晚年的他如何了? 1981年夏日,台北外双溪的"摩耶精舍"内,八十岁高龄的张大千正全神贯注地面对一幅长达十米、高近两米的巨绢。他时而静坐凝思,时而挥毫泼墨,一笔一画间倾注着对故土的思念。这幅《庐山图》成为他晚年艺术的封山之作,也是他对故乡大地最深情的告白。 然而,谁能想到,三十二年前那个仓促逃离的决定,让他此生再也没能踏上魂牵梦萦的故土? 1949年12月9日,成都新津机场,最后一批撤离大陆的飞机已经满载阎锡山、陈立夫等权贵和他们的家属。飞机超重,随时准备起飞。这时,一辆小轿车急速驶来,一位大胡子男子抱着一大摞画轴下车,坚持要登机。 "杭部长,这是张大千大师!不能把他留下啊!"有人认出了这位艺术家。 教育部长杭立武看到画家形色匆忙的样子,略作思考后一狠心,卸下了自己的三箱行李,其中还有二十多两黄金。张大千这才带着他珍贵的敦煌壁画临摹作品登上了飞机。这一走,便是永别。 飞机抵达台北后,张大千并未久留,而是辗转去了香港。对于这位早已享誉国际的艺术大师来说,离开故土是无奈之举,但他的艺术之路却没有因此而停歇。 回望张大千的艺术历程,1941年的敦煌之行是他艺术生涯中的重要转折点。在敦煌,他不惜以指甲磨破为代价,历时近三载,临摹了276幅壁画。 离开大陆后,张大千的足迹遍布全球。他带着第四任妻子徐雯波,先后在印度、阿根廷、巴西等地停驻。在异国他乡,他不仅要养活一大家子人(光是孩子就十多个),还要坚持不懈地创作。 "他不光是个大画家,还很会推销自己。"一位朋友这样评价。张大千旅游时常戴一顶高帽子,怀抱一只猴子,走到哪里都是焦点。只要看到相机,他立刻摆出仙风道骨的姿态,成为摄影师最爱的"老模特"。 1965年前后,张大千频繁穿梭于欧洲、美国、巴西、日本和港台之间,艺术创作也进入了新的阶段。由于视力问题,他独创了大泼彩的画风,与现代美术完美接轨。当有人问起他的艺术抱负时,张大千坦言:"别人说'南张北溥',其实我心里想的是和毕加索平起平坐。" "我住在美国这几年,总觉得身体不舒服,可是一回到台湾即精神百倍,就没有这里不舒服那里不爽快的害病感觉。有人说我害的是思乡病,我从来不否认!"1969年,张大千在美国对前来看望他的老友蔡孟坚如此倾诉。那时,他的巴西寓所"八德园"因市政拆迁而被迫搬离,举家迁往美国,但这位70岁的艺术大师心中已萌生了回到华人世界定居的念头。 张大千能够最终落叶归根,与一位特殊的"弟子"有莫大关系。虽然宋美龄从未正式拜师,但外界早已将她视为张大千的关门弟子。身在台湾的宋美龄看到张大千出版的画册《大风堂名迹》后,得知他在海外的处境,主动劝说摒弃前嫌,不久便以蒋夫人个人名义邀请张大千访台。 1976年1月,张大千携四夫人徐雯波从美国飞抵台北,正式申请移居。在台北,老朋友们接二连三地前来拜访,为这位游子带来久违的亲切感。在众多选择中,张大千亲自转遍台北,最终选定了外双溪一块荒废的养鹿场作为新家园。这里依山傍水,风景宜人,恰如画家心中理想的隐居之地。 他将新居取名为"摩耶精舍",精心设计了每一处细节,花费两万美金改造了专门的画室。1977年5月1日,张大千率领全家正式回到台湾,老友张群等权贵专程到机场迎接,可见这位艺术大师在台湾的崇高地位。 摩耶精舍很快成为台北的文化地标,各界名流纷至沓来。张大千虽年事已高,却仍保持着创作热情,即使在接待客人时也能一边聊天一边作画。他的生活方式依然讲究,对美食尤为热衷。墙上挂着的"宾筵食帖"记录了十六道精美菜肴:干贝鸭掌、红油豚蹄、莱苔腊肉、蚝油肚条、干烧蝗翅、六一丝、葱烧乌参……这样的排场,当时国内画家无人能比。 晚年的张大千因视力问题创造了独特的大泼墨、大泼彩画风,反而与现代美术产生了奇妙的共鸣,画作价格飞涨。就在外界盛传他因年迈已不能作画时,一位日本富商前来委托他为新开的酒店创作一幅巨作。 "有人说我的画是代笔,我非常生气。画的再糟糕也是我画的,我想找个机会来证明。"张大千毫不犹豫地接受了这个挑战,决定用这幅作品向世人证明自己的实力。 为了创作这幅《庐山图》,张大千的"经纪人"在日本东京和京都四处奔走,找到一家愿意为他定制超大画绢的厂家。当画绢送到后,张大千发现没有上矾,又不得不送回返工。这种对艺术细节的执着,正是大师的风范。 1981年7月7日,《庐山图》正式开笔,仅有张学良、张群等几位老友在场。创作进展缓慢,第一天张大千只是将绢打湿,泼上淡墨后用拖把拖开,然后休息了一个月。这幅巨作耗时近两年,期间他几度病倒,但仍坚持完成。