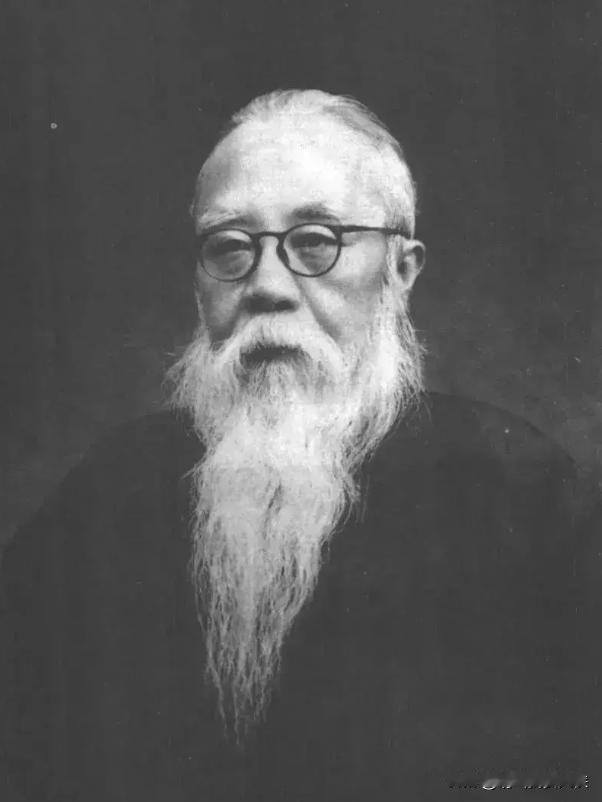

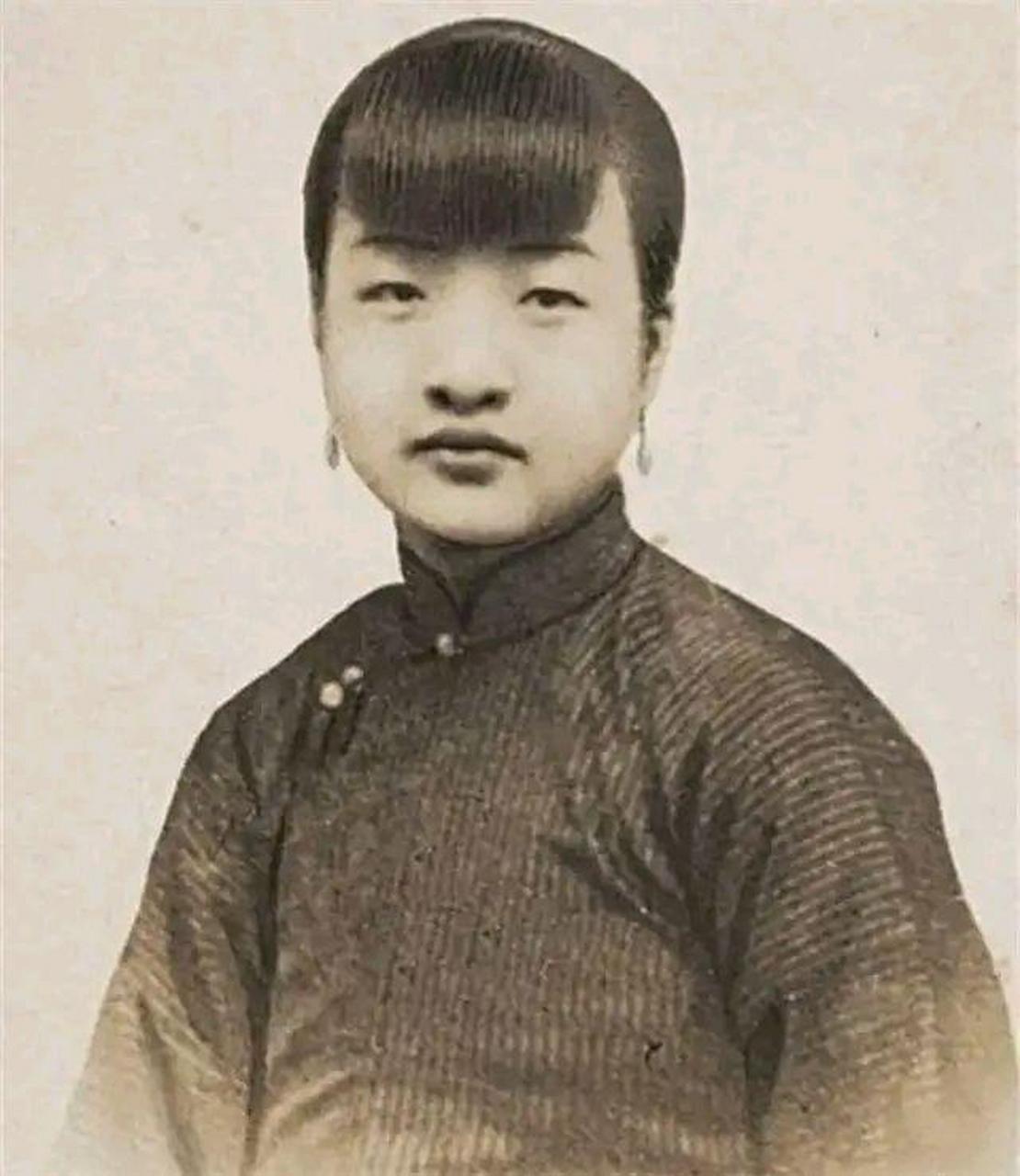

1901年,19岁的马一浮丧妻,他发誓不再续娶,岳父同情他,便问他:“我三女儿14岁,酷似她姐,你娶她吧?”马一浮拒绝:“亡妻地位无人能替,无心再娶。” 马一浮出生在浙江绍兴的一个书香门第。他的父亲马延培是晚清时期有名的诗人,母亲何定珠更是一位出色的女性,不仅琴棋书画样样精通,还有着独到的见解和胆识。 在父母的熏陶下,马一浮从小就展现出非凡的才华。16岁那年,他与同乡鲁迅一起参加了科举考试,马一浮不负众望,以优异的成绩夺得了第一名,一时名声大噪。 就在马一浮声名鹊起之时,他迎来了自己的婚姻大事。马家与汤家本就是世交,汤家的二女儿汤仪不仅才貌双全,而且温柔贤惠,深得马家人的喜爱。在双方父母的撮合下,马一浮与汤仪结为了夫妻。 婚后的日子虽然清贫,但却充满了幸福。马一浮常常埋头苦读,汤仪则在一旁默默支持。虽然家境不算富裕,但在妻子的精心持家下,日子过得十分温馨美满。 然而好景不长,为了追寻更高的学问,马一浮决定远赴上海求学。年仅17岁的汤仪虽然舍不得丈夫离去,但还是理解并支持他的理想。于是,马一浮启程去了上海,留下汤仪一个人在家相夫教子,侍奉公婆。 马一浮在上海求学期间,汤仪独自一人在家相夫教子,照料公婆,操持家务。她虽然年纪轻轻,但已经是一位贤惠能干的女主人。 然而过度的劳累和思念丈夫的煎熬,使得汤仪的身体每况愈下。终于有一天,她支撑不住病倒了。汤家人赶紧给马一浮发了电报,让他快回家。 马一浮接到电报,心急如焚,连夜买了车票赶回家中。然而为时已晚,当他赶到汤仪床前时,妻子已经咽下了最后一口气。年仅19岁的汤仪,就这样永远地离开了人世。 悲痛欲绝的马一浮写下了一篇哀悼亡妻的文章,字里行间满是对爱妻的思念和哀悼。他在文中写道:"孝愍归我三十一月,无一日不在悲痛中。卿即死,马浮之志、之学、之性情、之意识,尚有何人能窥其微者!" 马一浮痛失爱妻,悲伤之情无以复加。亲友们都劝他节哀顺变,早日再娶。就连岳父汤寿潜也出面,提出将小女儿许配给马一浮,好让他走出伤痛。 然而马一浮却坚决拒绝了。他对亡妻的感情是如此深厚专一,其他任何女子都无法在他心中占据一席之地。于是,他当众立下誓言,从此不再娶妻,以此来表达对汤仪的思念和哀悼。 丧妻之痛,对马一浮的打击是巨大的。但他并没有因此一蹶不振,而是将所有的精力都投入到了学问之中。从此,他闭门谢客,专心研究,誓要完成自己的学术理想。 丧妻之后,马一浮并没有倾心学问,早早重回学界。他先后执教于之江大学、之江师范专科学校等高校,讲授西方哲学和中国文化课程。 1929年,47岁的马一浮接受蔡元培之邀,加入中央研究院。从此,他笃志学术,潜心治学,在哲学、文学等领域建树颇丰。马一浮对儒家思想有独到见解,他融通中西,对儒学进行现代阐释,被誉为"现代新儒家"的代表人物之一。 马一浮的书法造诣同样登峰造极。他集章草、汉隶、魏碑于一体,自成一家。他的书法作品气势恢宏,笔力雄健,每一笔都透着大家风范。 除了学术成就,马一浮还担任过多个重要职务。抗战时期,他出任国民参政会参政员。建国后,他历任全国人大代表、政协委员、中国文联副主席等职。马一浮为中国的哲学、教育、文化事业做出了卓越贡献。 马一浮一生坎坷起伏,却始终不改学人本色。他学贯中西,思想深邃,是一位真正的大家、大儒。更难能可贵的是,他对亡妻汤仪始终一往情深,坚守承诺,一生未再娶妻。 直到1967年,84岁高龄的马一浮在上海逝世。弥留之际,他嘱咐身边的人,将骨灰与亡妻合葬。66年来,马一浮始终没有忘记早逝的妻子,生死相依,情深意重。