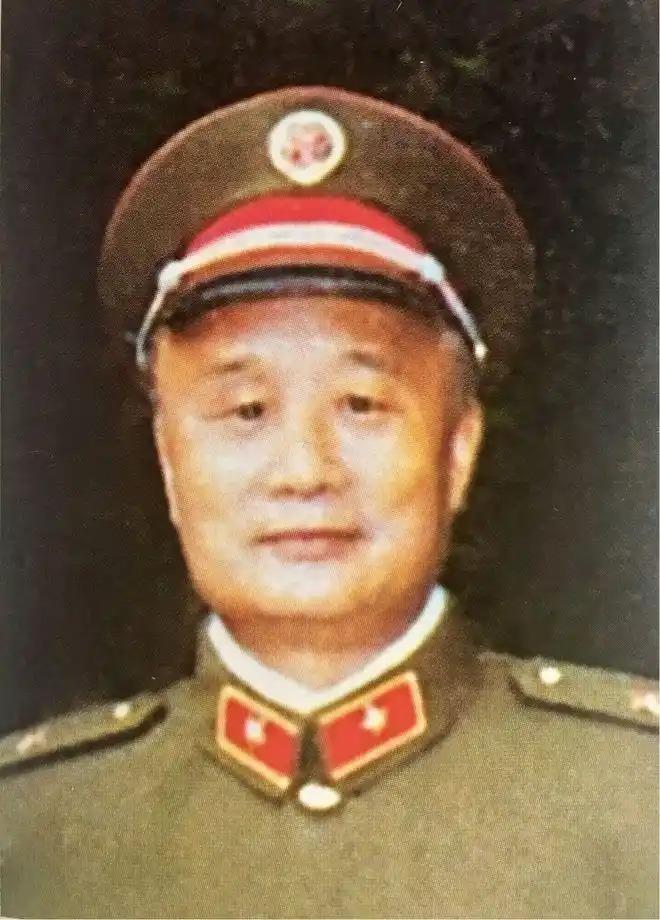

1931年,师长萧克在审讯时偶遇一名战俘,看到他被绑着,震惊之下,他立刻告诉守卫:“他已经是俘虏了,不必再绑,”战俘感激地望了他一眼,却没有说话,回到住处后,萧克从钱袋里拿出一枚银元,叹了口气说:“现在,我能为他做的,只有这些了。” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 这位师长名叫萧克,出身湖南一个清贫的书香门第,自幼饱读诗书的他,总是怀揣着济世报国的抱负,1926年,机缘巧合之下,年轻的萧克考入了国民政府军事委员会宪兵教练所,在那里,他遇到了改变他一生的恩师刘嘉树。 刘嘉树是教练所第二大队的队长,也是黄埔军校第一期的优秀毕业生,在军事教育界,他以严厉著称,然而在这位严师的严格要求下,却藏着一颗温暖的心,每当训练结束,他都会特意为萧克补课,讲解那些艰深的军事理论。 在刘嘉树的房间里,萧克第一次接触到了《战术学》、《筑城学》等专业教材,那一摞摞泛黄的书页中,不仅蕴含着军事知识的精华,更承载着一位老师对学生的殷切期望,而这份期望,在萧克日后的军旅生涯中,转化为取之不尽的精神动力。 在那个风起云涌的年代,每个人都面临着艰难的抉择,萧克在接触马克思主义后,逐渐看清了国民党的腐败本质,而当叶挺在九江召集革命力量时,他毫不犹豫地选择了追随。 这个选择,也让他与恩师刘嘉树走上了不同的道路,那天在九江,当叶挺道出国民党背叛革命的事实时,萧克选择了坚定站队,而刘嘉树却陷入了沉默,这沉默,宛如一道无形的隔阂,将曾经亲密的师生拆分在了历史的两端。 从此,昔日的师生成了敌我双方的将领,在南昌起义中,刘嘉树作为国民党的营长,负责镇压革命力量,却不料被起义军俘虏,那次,他曾托人打听萧克的消息,却始终未能相见,或许正是命运的捉弄,让这对师生在最该相见的时候,偏偏擦肩而过。 而今,在这个寒冷的冬日,名册上那个熟悉的名字,让萧克的心猛然揪紧,那个曾经教会他如何在战场上运筹帷幄的恩师,如今竟成了阶下囚,这是他们第二次于战场相逢,却是以这样的方式重逢。 站在俘虏营的铁丝网外,萧克的目光穿过晨雾,落在那个形容憔悴的身影上,刘嘉树不再是记忆中那个意气风发的教官,战争的风霜在他脸上刻下了深深的沧桑,那个曾经为学生准备免费乘车证明,让年轻的萧克得以奔赴革命前线的恩师,如今却被五花大绑,蜷缩在寒冷的土地上。 萧克下意识地摸了摸衣袋,那里装着他全部的积蓄一块大洋,在物资匮乏的战争年代,这可不是一笔小数目,红军向来官兵同待,即便是师长,也过着清苦的生活,但此刻,萧克心中只有一个念头:他必须为这位恩师做些什么。 或许是命运的垂怜,当年那些军事课堂上的点点滴滴,那些翻阅战术教材到深夜的时光,都在这一刻化作了一个简单却坚定的决定,萧克让人解开了刘嘉树的绳索,又暗中托战友将那块大洋转交给这位昔日的恩师。 这一块银光闪闪的大洋,承载着太多难以言说的情愫,它是学生对恩师的感恩,是乱世中难得的人性温暖,更是跨越战争鸿沟的一份特殊牵念,当战友将大洋递到刘嘉树手中时,这位饱经沧桑的老军人,眼眶不禁湿润。 这次重逢后,两人的命运继续朝着不同的方向延伸,萧克在革命道路上愈行愈坚,而刘嘉树却在1949年第三次被俘,那时的萧克已是解放军的高级将领,而昔日的恩师,却在时代的巨变中逐渐淡出了历史的舞台。 从1926年初遇时的亦师亦友,到1931年俘虏营中的那块大洋,再到1949年的最后一次相逢,时代的洪流裹挟着这对师生,写就了一段动人心魄的传奇。 信息来源:百度百科——萧克

中国战士

无限感慨唏嘘