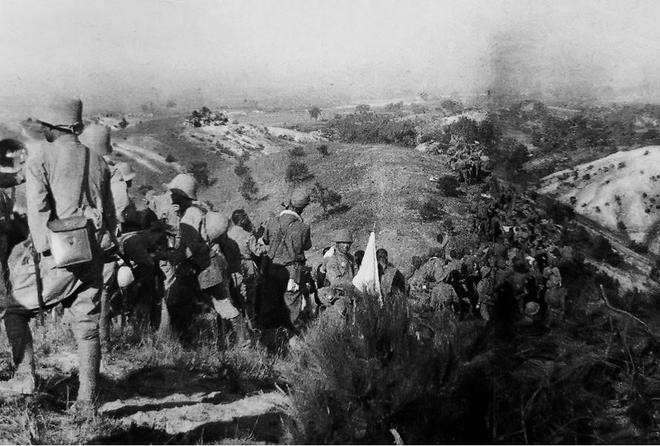

法青年携622张日军侵华照来华:历史证言的跨世纪接力 2025年2月15日,法国青年马库斯·德雷特斯(Marcus Detrez)携外祖父罗杰·皮埃尔·劳伦斯于1930年代拍摄的622张日军侵华暴行照片抵达北京,开启了一场跨越时空的历史证言传递。这些照片记录了日军对上海的轰炸、四行仓库战役以及对平民的暴行,部分照片背面留有罗杰的手写注释,甚至沾染血迹。马库斯在整理外祖父遗物时发现这些尘封的影像,深感其历史价值,遂联合两位友人从法国、成都、普吉岛三地赴华,计划将照片捐赠给中国官方机构,并前往上海探寻外祖父故地与中国友人后代。 马库斯的外祖父罗杰曾亲历日军侵华,其两个孩子死于战争,家族创伤成为他冒死拍摄的动力。罗杰以“使命”之名记录暴行,其镜头下的上海从繁华租界沦为日军铁蹄下的“西部片式”地狱,寺庙被毁、街头杀戮频发,连拍摄都需直面尸体。马库斯坦言,法国年轻人普遍对这段历史无知,而他希望通过捐赠让更多人直面真相,也借此为家族“翻过沉重一页”。 点评:个体记忆如何撬动集体历史的铁幕 1. 国际视角下的“历史正义补位” 马库斯的捐赠并非孤例:此前美国典当行主埃文·凯尔向中国捐赠日军侵华相册并泪洒中国,中国公民杜先生亦从日本旧货市场购回日俄战争照片捐赠博物馆。这些行动共同构成一场民间自发的“历史正义补位”——当国家叙事存在裂隙时,个体以跨国行动填补记忆真空。马库斯的外祖父作为法租界职员,本可置身事外,却选择以镜头为武器,其行为超越了殖民者身份,成为人类良知的见证者。 2. 照片作为“创伤载体”的伦理困境 罗杰的照片因近距离拍摄尸体而“令人窒息”,血迹与暴力细节挑战着观者的心理承受力。这种原始记录虽残酷,却恰恰撕破了日军“人道主义表演”的伪装(罗杰曾揭露日军一边屠杀一边作秀)。然而,如何平衡历史证言与对受害者的二次伤害?马库斯选择“亲手捐赠并讲述”,试图将私人创伤升华为公共记忆,其过程本身即是对历史阐释权的争夺——避免照片沦为猎奇素材,而是成为反思暴力的媒介。 3. 西方青年认知重构与中国形象博弈 马库斯直言,西方媒体塑造的中国与其亲眼所见的北京“截然不同”,他惊叹“中国就是未来”。这种认知颠覆与埃文·凯尔呼吁“给中国一个机会”形成呼应,折射出Z世代西方青年对华态度的代际转变:他们不再盲从冷战式叙事,而是通过亲历与实证重建判断。马库斯的捐赠行动,既是对祖父遗产的继承,亦是以个体之力挑战西方历史教育中对东方苦难的系统性忽视。 4. 历史证物跨国流转的“去殖民化”隐喻 罗杰拍摄的暴行照片,曾被殖民视角下的“租界生活”语境所包裹;而马库斯将其带回中国,实质是将历史解释权交还受害主体。这种跨越三代的传递,暗含对殖民档案体系的颠覆——不再是西方“发现”东方,而是东方借西方见证者之力重构自身叙事。相较杜先生从日本购回照片的“文物追索”模式,马库斯的捐赠更凸显跨文化共情:一个法国家族用三代人完成对中国的历史债务偿还。 结语 马库斯手提箱中的622张照片,不仅是日军暴行的铁证,更是一面棱镜:映照出个体记忆对抗历史遗忘的坚韧、跨国协作修补集体记忆的可能,以及Z世代重构东西方认知框架的悄然革命。当罗杰在1937年的上海街头按下快门时,或许未曾料到,这些影像将在近百年后由孙辈跨越山海送至中国——这是一场迟到却未缺席的正义,更是人类共同抵抗历史虚无主义的微小而壮阔的战役。