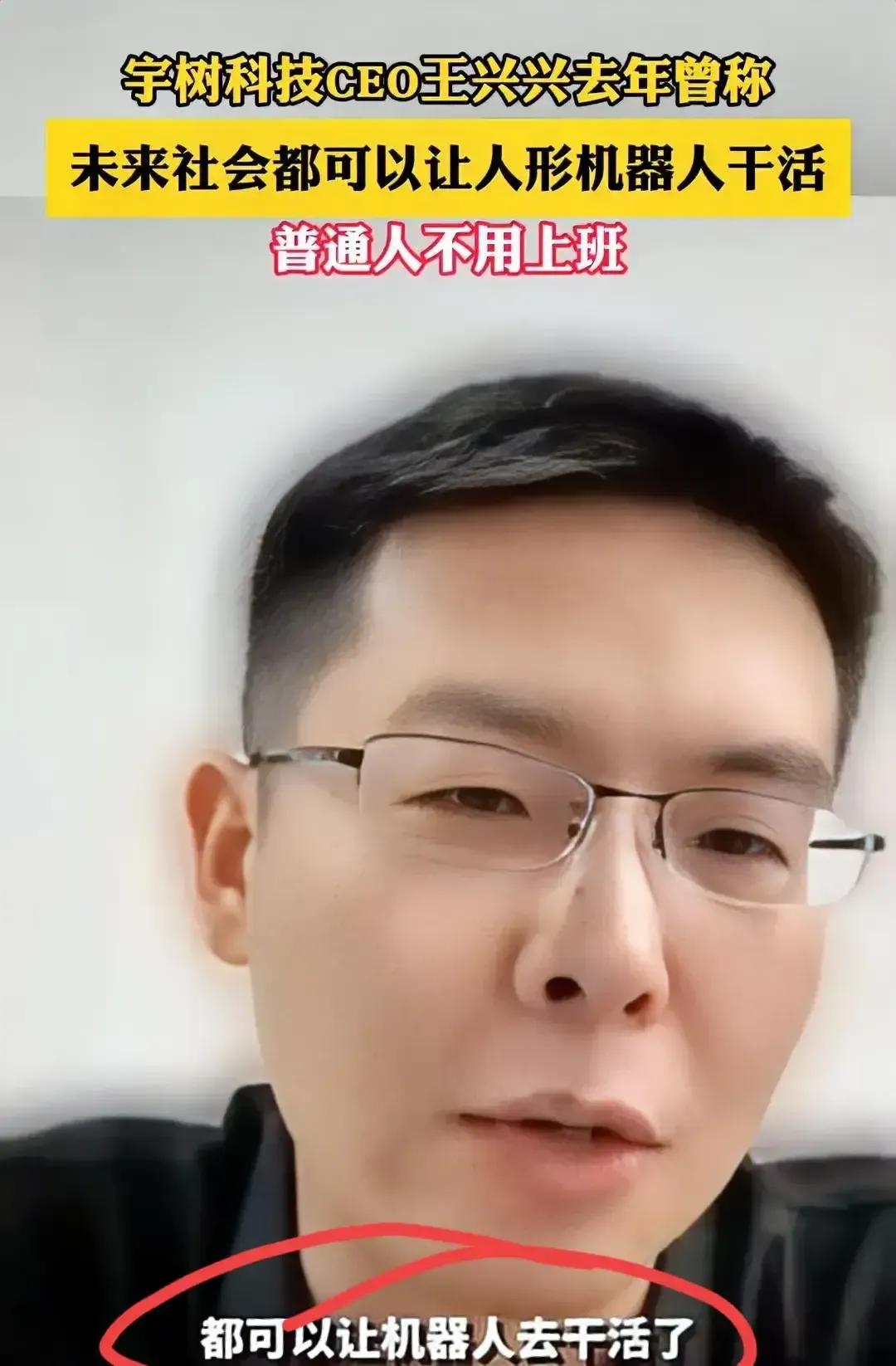

机器人取代普通人?宇树CEO言论背后的AI狂飙与争议 事件经过 2025年2月,宇树科技CEO王兴兴多次公开宣称“AI人形机器人可取代普通人”,引发社会广泛讨论。其言论基于公司近期技术突破:旗下人形机器人G1完成步态升级,能在复杂地形行走奔跑,甚至在被干扰时仍完成舞蹈动作。同期,宇树两款人形机器人G1(9.9万元)和H1(65万元)在京东短暂上架后下架,官方解释称当前产品更适合“极客型用户”二次开发,而非普通消费者。王兴兴预测,2025年底AI人形机器人将达“新量级”,工业和服务业场景或率先应用,而家用市场需更久技术沉淀。 观点 1. 技术狂飙与就业焦虑:乐观主义下的现实落差 王兴兴的言论折射出AI技术发展的双重性:一方面,机器人已在制造业、客服、物流等领域展现替代潜力;另一方面,其产品定价高昂(如H1售价65万元)与当前技术成熟度(舞蹈动作需人工辅助开发)形成反差。所谓“取代普通人”更多是技术愿景,而非即时威胁。但这一叙事可能加剧公众对失业的焦虑,尤其是低技能劳动者。技术伦理需回答:替代高危岗位与保障普通人就业如何平衡? 2. 企业策略与舆论博弈:从春晚营销到“极客优先” 宇树的舆论热度与春晚机器人表演、高价产品限售策略密不可分。通过春晚曝光塑造品牌形象后,其“极客优先”销售策略实为筛选早期用户,规避普通消费者因功能不足产生的口碑风险。CEO的激进言论既是技术自信,也是市场造势——将“取代普通人”转化为对行业前景的背书,吸引资本与人才(如上海分公司年薪90万招聘AI工程师)。 3. 技术民主化悖论:降价承诺与阶级分化隐忧 宇树声称未来四足机器人价格可降至三四千元,人形机器人或跟进。若成真,技术普及将重塑社会分工,但可能加剧阶层分化:高收入群体享受机器人服务红利,而低收入者面临职业替代危机。此外,机器人“进入家庭”需突破安全与伦理门槛,例如情感陪伴机器人是否引发人际疏离? 网友评论风向 - 支持派:认为机器人替代重复劳动是进步,“环卫、矿工等危险工作早该交给机器”;期待降价后“家家有机器人保姆”。 - 质疑派:讽刺“65万的机器人取代月薪5000的打工人?不如先取代CEO”;担忧技术垄断导致“普通人连被取代的资格都没有”。 - 理性派:呼吁政策介入,“设立AI失业保障基金”“加强职业培训转型”;提醒“技术应服务人,而非制造新贫困”。 结语 王兴兴的“取代论”,本质是技术革命浪潮中的一簇浪花。机器人是否取代普通人,不取决于CEO的预言,而在于社会如何驾驭技术红利:若仅追求效率至上,恐酿就业崩塌;若以人为中心重构分工,或开启人机协作新纪元。宇树的狂飙之路,正是这场变革的缩影。

滟滟

别一棒子打死!年轻人就要有梦想!