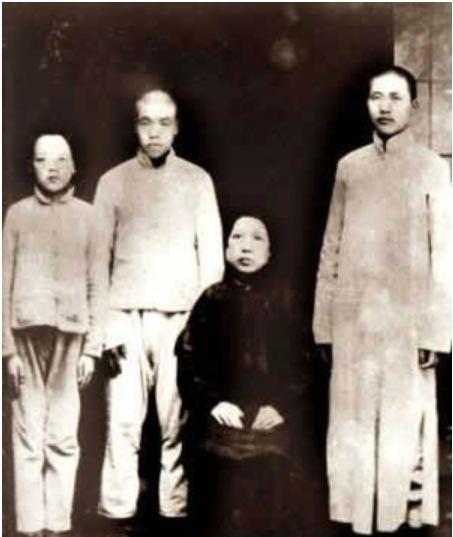

老照片分享交流1974年,五位伟大的科学家在颐和园! 1974年,颐和园内一场特殊的会面在这里悄然展开。这张泛黄的老照片中,五位中国现代科学史上最具影响力的科学家齐聚一堂,他们的合影定格了那个特殊年代的珍贵瞬间。 在那个年代,中国正处于一个重要的历史转折点。国家的科技发展在经历了多年的封闭后,开始出现了新的转机。 这张照片拍摄的背景,是中美关系逐步解冻后的第三年。当时,中国开始重新重视科学技术的发展,同时也开始谋求与国际学术界的交流。 这五位科学家中,既有刚从美国回国不久的力学专家钱学森,也有在美国工作多年的物理学家杨振宁。照片中还有中国核物理研究的开拓者邓稼先,以及在中国近代物理研究中做出重要贡献的物理学家彭桓武和周培源。 钱学森在1955年克服重重困难回到祖国,为中国航天事业的发展做出了巨大贡献。他主持研制了中国第一颗人造地球卫星,为中国航天科技的发展奠定了坚实基础。 邓稼先则是中国核物理研究的主要开拓者之一,他在原子弹和氢弹研制过程中发挥了关键作用。在极其艰苦的条件下,他带领团队攻克了一个又一个技术难关。 彭桓武和周培源则长期致力于中国物理学的教育和研究工作。他们为培养新中国第一代物理学家做出了重要贡献,同时在理论物理研究领域也取得了突出成就。 这次会面的意义不仅仅在于五位科学家的学术交流,更重要的是展现了中国科学界在那个特殊历史时期的团结协作精神。 在那个年代,国际学术交流刚刚开始恢复,这样的会面机会十分难得。这次会面不仅是一次普通的学术交流,更是中国科技发展史上的一个重要节点。 这次颐和园的会面,成为了中国科技史上的一个重要见证。这些科学家们的交流与讨论,为后来中国科技的快速发展播下了重要的种子。 在20世纪50年代至70年代期间,中国的科学家群体面临着不同的人生选择。这些选择背后,折射出那个特殊年代的时代特征。 有些科学家选择留在国外继续他们的研究工作,比如杨振宁就在普林斯顿大学进行他的理论物理研究。而另一些科学家则选择了回国效力,如钱学森放弃了在加州理工学院的优越条件,克服重重阻碍回到祖国。 这些不同的选择背后,实际上反映了那个时期中国科技发展的特点。当时的中国,急需发展国防工业和基础工业,因此特别需要应用研究型的科学家。 而对于从事基础理论研究的科学家来说,国外的研究环境确实具有明显优势。实验设备、研究经费、学术交流等各方面条件都更为完善。 在国内,由于历史原因和经济条件的限制,基础研究的环境还比较欠缺。研究所缺乏先进的实验设备,学术期刊的出版和国际交流也受到很大限制。 但在应用研究领域,国内却展现出独特的优势。通过举国体制,集中力量办大事,在航天、核物理等领域取得了重大突破。 这种差异也反映在人才培养体系上。国外的大学更注重培养学生的创新能力和独立研究能力,鼓励自由探索。而国内的教育体系则更强调解决实际问题的能力。 从历史的角度来看,这些科学家的不同选择都为中国的科技发展作出了贡献。留在国外的科学家通过各种方式支持国内的科研工作,而回国的科学家则直接参与到国家建设中。 在基础研究方面,像杨振宁这样的科学家在国外取得的成就,为中国赢得了国际声誉。他们的研究成果,也为后来中国的理论物理研究奠定了重要基础。 在应用研究领域,钱学森、邓稼先等科学家带领团队攻克了一个又一个技术难关。他们的工作直接推动了中国国防科技和工业技术的发展。 这种科研环境的差异一直持续到改革开放初期。随着国家政策的调整和经济条件的改善,中国的科研环境开始发生显著变化。 国家逐步加大对基础研究的投入,改善研究条件。同时,也开始注重国际学术交流,支持科学家参与国际合作。 这些变化说明,科学家的选择与时代发展紧密相连。在不同的历史时期,他们都在用自己的方式为国家科技发展贡献力量。 科学研究的本质是不分国界的,但科学家都有自己的祖国。从1974年那张照片到现在,半个世纪的发展历程告诉我们这个深刻的道理。 科技发展需要开放合作,这已经成为全球共识。国际间的科研合作不仅能够促进知识的传播和创新,还能推动人类文明的进步。 爱国主义在不同时期有着不同的表现形式。有的科学家选择直接回国工作,有的则在国外为国家争光,这些都是爱国的具体体现。 站在现代社会的角度,我们需要以更理性的态度看待科学家群体。科学家既是普通人,也肩负着推动科技发展的重任。 中国的科技发展正在经历一个重要的转型期。基础研究和应用研究都在获得前所未有的重视和支持。