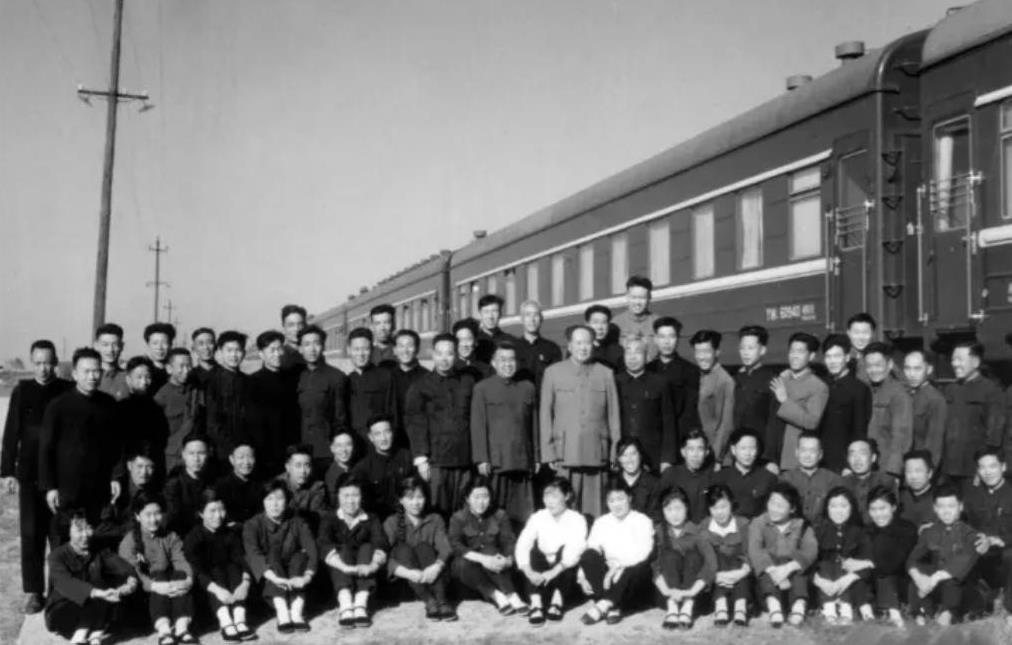

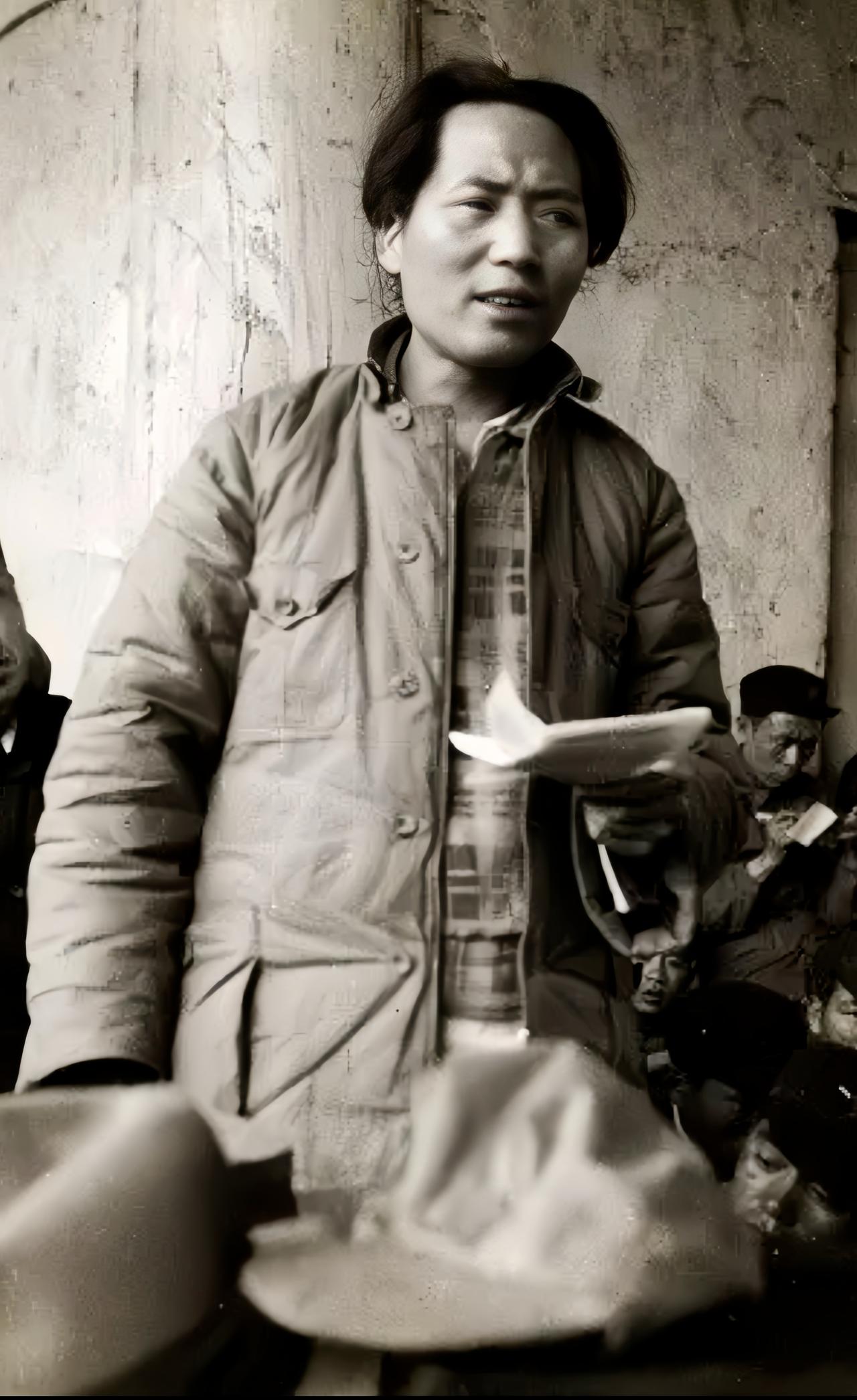

1959年毛主席看到父母照片,却只带走母亲文七妹的照片,为什么? 1959年6月25日,毛泽东乘坐专列来到湘潭市。随后转乘汽车,抵达了阔别32年的故乡韶山冲。 这一年,正值新中国成立十周年前夕。当时的中国正处于全面建设社会主义的历史阶段,百废待兴,充满希望。 当晚,毛泽东并没有按时休息。他在房间里一会提笔,一会沉思,直到服用安眠药才入睡。 凌晨四点多,毛泽东便醒来了。他没有惊动任何人,简单洗漱后便独自出门。 拄着一根拐杖,毛泽东快步朝着旧居的方向走去。他的步伐坚定而沉稳,目标明确地来到了父母的坟前。 在父母坟前,毛泽东接过警卫采来的松枝,恭敬地放在坟头,并深深鞠了三躬。他轻声说道:"前人辛苦,后人幸福。" 这座不过三四米高的黄土坟包,已经有些年久失修。但当有人提议修缮时,毛泽东婉言谢绝,只说每年清明节用黄土填一下就好。 随后,毛泽东来到了旧居。在父母的遗像前,他再次三鞠躬,表达对父母的思念与敬意。 就在这时,一张意想不到的照片吸引了他的注意。那是一张他和两个弟弟与母亲的合影,拍摄于1919年春天。 这张照片对毛泽东来说格外珍贵。因为这不仅是他们三兄弟唯一的合影,更是母亲文七妹留存至今的唯一照片。 这张珍贵的照片有着曲折的保存历程。最初由毛泽东的二弟毛泽民保管,后来被小心翼翼地藏在外婆家的匾额后面。 文七妹是一位典型的湖南农村妇女,她的一生都在韶山度过。在那个动荡的年代,她用善良和坚韧支撑起整个家庭。 在当地,文七妹以善良和勤劳闻名。她不仅照顾好自己的家庭,还经常接济困难的乡邻。 作为母亲,她对孩子们倾注了全部的爱。毛泽东并非她的第一个孩子,在他之前的两个孩子都不幸夭折。 因此,在毛泽东出生后,文七妹格外珍惜这个孩子。按照当地习俗,她不仅为孩子找了干爹干娘,还特意请人为孩子算命。 在教育方面,文七妹表现出难得的开明。当毛泽东表达对读书的渴望时,她总是默默支持。 即便在家庭经济并不宽裕的情况下,她也想方设法支持儿子求学。这份开明和支持,为毛泽东日后的成长奠定了重要基础。 1919年春天,是母子之间最后一段相处的时光。当时已经病重的文七妹,被毛泽东接到长沙就医。 在长沙期间,母子俩住在毛泽东好友蔡和森家中。趁着这难得的相聚时光,他们拍下了那张珍贵的合影。 这次相聚后不久,文七妹便因病情加重回到了韶山。几个月后,她在家乡与世长辞。 当毛泽东得知消息赶回家乡时,母亲已经入棺两天。这成为他一生中最大的遗憾之一。 在母亲去世后,毛泽东写下了《祭母文》,字字句句都流露出对母亲的深切怀念。他特别提到母亲"博爱"的品格,称赞她"远近亲疏,一皆覆载"。 毛顺生出身贫农,通过当兵积攒军饷改变了家庭命运。他用积蓄买回典当的田地,将家庭从贫农发展成为富农。 作为一个白手起家的农民,毛顺生对劳动有着近乎偏执的坚持。他要求子女从小就要参与农事劳动,毛泽东六岁就开始干农活。 在教育问题上,父子之间产生了深刻的分歧。毛顺生认为读书无用,要求儿子专心务农。 但年少的毛泽东对知识有着强烈的渴望。他常常在完成农活后偷偷看书,这引起了父亲的不满。 父子之间的矛盾不仅体现在教育观念上,在处世态度上也存在较大分歧。毛顺生的经商方式务实而功利,有时会让毛泽东感到不认同。 一个典型的事例是毛顺生购买堂弟毛菊生的田地。虽然这在经济上是合理的交易,但这种做法却让年轻的毛泽东感到不妥。 尽管存在诸多分歧,但父亲的某些品质也对毛泽东产生了积极影响。毛顺生严谨的工作态度,让儿子养成了认真负责的习惯。 父亲的执着和坚韧,也在某种程度上塑造了毛泽东的性格。这种品质在他日后的革命生涯中发挥了重要作用。 在离开韶山投身革命前,毛泽东给父亲留下了一张纸条。纸条上写着"学不成名誓不还"的誓言,表达了他对理想的执着追求。 革命生涯开始后,毛泽东并没有完全切断与父亲的联系。他经常给家里寄钱寄药,表达对父亲的关心。 随着时间推移,父子之间的隔阂逐渐消融。毛泽东开始理解父亲严厉背后的用心,认识到这对自己的成长有所帮助。 在新中国成立后,毛泽东特意安排父亲到长沙居住。这个决定体现了他对父亲的孝心,也标志着父子关系的和解。 回顾这段父子关系,可以发现一个有趣的现象:父亲的某些特质在儿子身上得到了传承和发展。毛顺生的坚韧和务实,以另一种方式在毛泽东身上得到体现。 这种传承不是简单的复制,而是在新的历史条件下的创造性发展。父亲改变家庭命运的执着,在儿子身上转化为改变国家命运的决心。