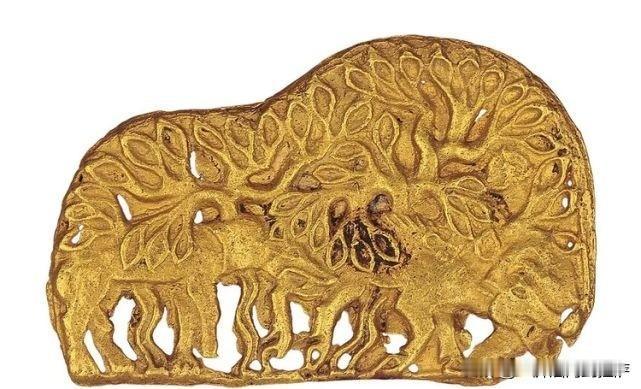

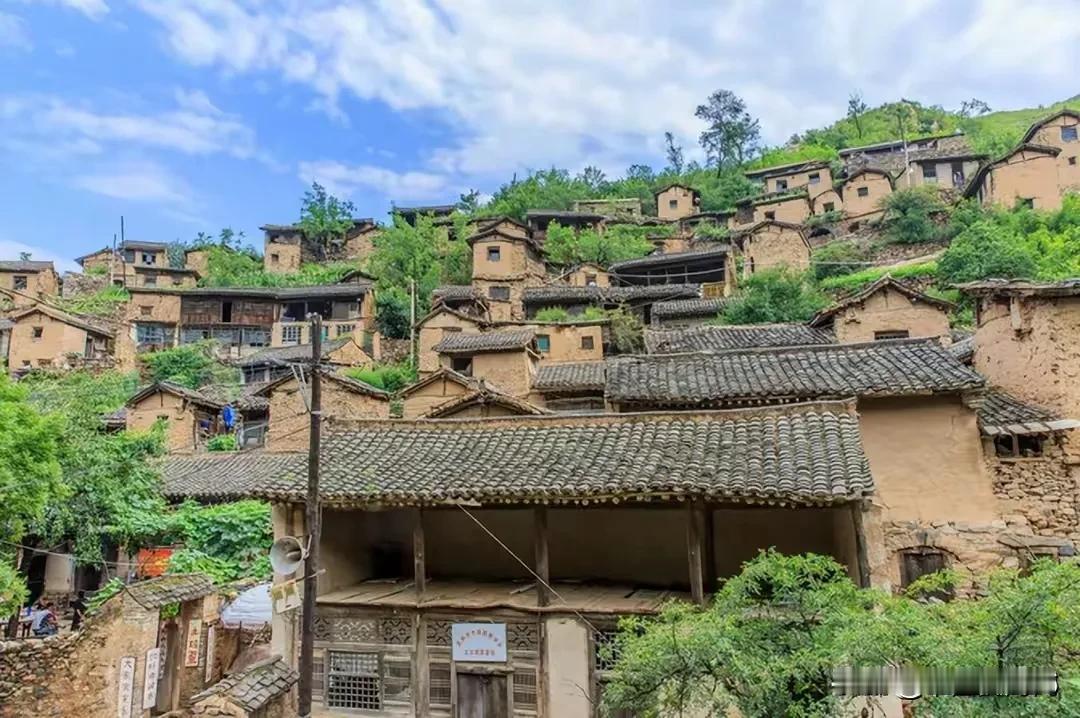

1994年,青海一牧民偷偷摸摸回到家就锁住了门,拉着妻子朝卧室走去,妻子正要说话,牧民突然从怀里掏出一块金灿灿的金牌! 1994年的一天,青海省祁连县的草原上吹着和煦的春风。牧民马天福像往常一样,赶着羊群在草场上游荡。 放牧时他注意到一只羊的举动很是反常,那只羊一直在某处打转,怎么呼唤都不愿离开。马天福走近查看,发现羊儿正对着地面上的一个反光点发愣。 他蹲下身子,用手扒开杂草,一块金属牌子露出了真容。这块金属牌看起来有巴掌大小,表面虽然沾着泥土,但依然能看出不同寻常。 马天福小心翼翼地将金属牌捡起,用衣袖擦拭掉表面的泥土。金属牌瞬间发出耀眼的光芒,在阳光下闪烁着金黄色的光泽。 这块金属牌的分量很重,拿在手里沉甸甸的。马天福仔细观察,发现金属牌的表面雕刻着精美的图案。 牌子正面的图案栩栩如生,山峦起伏,灌木丛生。一匹狼正在草丛中埋伏,紧紧咬住一头小牛的后腿。 马天福顾不上继续放牧,将金属牌藏进怀里就往家赶。他的心跳得厉害,生怕路上遇到熟人。 回到家中,马天福立刻将门关紧。他拉着正在厨房忙活的妻子,进到里屋。 从怀中掏出金属牌时,马天福的手都在发抖。妻子接过金属牌,仔细端详着这件意外的发现。 第二天一早,马天福带着金牌搭乘最早的班车前往县城。他将金牌小心翼翼地用布包好,贴身放在怀里。 到达县文物管理所后,马天福称这是一件需要鉴定的传家宝。文管所的工作人员热情接待了他,并请他坐下详谈。 马天福将包裹打开,金牌再次展现出耀眼的光芒。工作人员接过金牌,开始仔细检查每一个细节。 初步检查后,工作人员告诉马天福这确实是一块纯度极高的金牌。但更重要的是,这块金牌极可能是一件珍贵的文物。 面对工作人员的追问,马天福最终道出了实情。他详细描述了在草原上发现金牌的经过。 工作人员立即向上级部门报告了这一重大发现。很快,当地文物部门组织了一支专业考古队。 考古队在马天福的带领下,来到金牌发现地点。经过系统勘察,专家们认定这里可能存在重要的考古价值。 考古队开始了细致的发掘工作。随着发掘的深入,更多珍贵的文物逐渐出土。 这处遗址并非古墓,而是一处规模可观的金银器窖藏。出土的文物包括各类精美的金银器和多件宝石饰品。 经过专家鉴定,这批文物属于汉代时期。这处窖藏的主人是一位匈奴人,而马天福发现的金牌正是其中最具价值的文物之一。 专家组对金牌进行了详细的测量和研究。这块金牌长14.7厘米,宽9.2厘米,重达365克。 检测显示,金牌的含金量超过90%,是一件难得的高纯度金器。制作工艺极其复杂,展现了古代匈奴工匠的超群技艺。 考古队对发掘现场进行了全面的记录和研究。这次发现为研究汉代匈奴文化提供了珍贵的实物资料。 这块被专家命名为"狼噬牛金牌饰"的文物,是研究匈奴文化的重要实物资料。金牌背面的两个矩形横扣表明,这是一件用于装饰衣物或饰品的扣件。 金牌的制作工艺体现了匈奴工匠的高超技术。工匠们运用錾刻、铸造、压制等多种技法,将山水和动物形象完美呈现。 图案中的狼和牛的形象刻画极为生动。狼的眼神凶狠,姿态矫健,牛的挣扎姿态充满张力。 这种精湛的制作工艺反映了当时匈奴社会的文明程度。匈奴人不仅是善战的游牧民族,更是掌握了高超金属加工技术的工艺大师。 狼噬牛的主题选择并非偶然。在匈奴文化中,狼具有重要的图腾意义,象征着力量与勇气。 匈奴人崇拜狼的传统由来已久。他们认为狼代表着草原精神,具有勇猛、团结、智慧等特质。 这块金牌出现在祁连县,与西汉时期的历史变迁密切相关。当时霍去病率军打通河西走廊,部分匈奴部落被迫南迁。 这些匈奴人越过祁连山,在湟水流域建立了新的家园。他们将贵重物品埋藏地下,以备不时之需。 金牌的出土地点证实了历史文献中关于匈奴人南迁的记载。这处窖藏点的发现,为研究汉匈文化交流提供了新的实物证据。 马天福最终决定将金牌无偿捐献给国家。文物部门考虑到他的无私奉献精神,为其申请了物质奖励。 目前,这件"狼噬牛金牌饰"被永久收藏在青海省博物馆。它成为了博物馆的镇馆之宝之一。 这件文物的重要性不仅在于其艺术价值,更在于它是研究匈奴民族文化的重要实物资料。通过它,人们可以更直观地了解匈奴人的工艺水平和文化传统。 金牌的发现过程展示了民众在文物保护中的重要作用。马天福发现文物后及时上报的行为,为保护国家文物财产树立了良好典范。 这件文物的故事提醒人们,中国的每寸土地都可能蕴藏着珍贵的历史信息。保护文物就是保护历史,需要全社会共同努力。 作为青海省博物馆的常设展品,"狼噬牛金牌饰"见证着中国北方游牧民族的辉煌文明。它不仅是一件精美的艺术品,更是一份珍贵的历史档案。