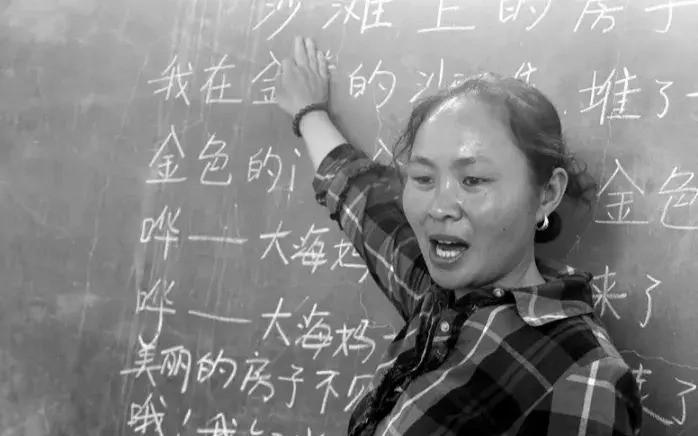

1994年,18岁女孩被人贩子以2700元卖给了放羊的人。新婚夜,女孩害怕的蜷缩在角落,冷汗直冒,不料,新郎竟说:“给我200元,你就可以离开了”。女孩震惊抬起头看着他! 2006年,郜艳敏被评为“感动河北十大年度人物”。在领奖时,她这样说道:“到现在,小伙子们找对象依然困难。为了不让孩子们辍学后重复放羊、买媳妇的命运,我一定尽力让他们念好书,彻底改变村里的贫困面貌。” 她的故事在当地引起了广泛关注,媒体也纷纷报道,指出郜艳敏的努力使得当地的教育环境得到了显著的改善。报道中提到:“村里的40多名学生全部与爱心读者结下了对子”,“村里的孩子已全部得到救助,12名面临辍学的孩子已无失学之忧。” 随着事迹的广泛传播,郜艳敏成了村里的“摇钱树”,甚至有村民提出要推举她当村支书。为了更好地利用社会捐赠,镇里成立了以郜艳敏名义的慈善基金会,要求所有捐款必须存入基金会,并用于村里的基础设施建设,尤其是修路。此时,媒体也曾报道过“村民靠被拐女子名气赚钱修路”的新闻。 郜艳敏自责,认为自己是个失败者。她觉得自己走错了第一步——打工,结果被骗到了山里并被卖掉,这成了她一生中的沉重打击。她原本有一个梦想,就是走出去打工,父母觉得女孩子外出不方便,而她被拐卖的消息传来后,父母几乎整天躺在炕上,动弹不得。叔叔甚至指责她,认为如果不是她个性太强,执意要出去打工,就不会陷入这样的困境。 刚到下岸村时,郜艳敏对任何人都不再相信,因为她曾被两个女性贩子骗过。她甚至不再信任女人,选择将自己封闭起来。她曾说:“我平时不出门,因为村里外地人多,去串门可能会出事——如果外地媳妇跑了,会连累别人。” 2009年的春天,一部名为《嫁给大山的女人》的电影在全国各大院线上映。这部电影讲述了一个发生在上世纪90年代的真实故事,女主人公原型是一位叫郜艳敏的女教师。影片上映后,引发了社会各界对农村买卖婚姻现象的广泛关注和讨论。 在河北省的一个偏远山村里,有一位朴实的代课老师。她已在这里执教十多年,教过的学生遍布村里各个角落。每当看到孩子们天真烂漫的笑脸,她总能暂时忘记过往的伤痛。然而,很少有人知道,这位默默耕耘的乡村教师,曾经也是一个被拐卖到此地的受害者。 1994年的那个秋夜,注定是郜艳敏一生中最难忘的时刻。黑暗的房间里,18岁的她蜷缩在角落,浑身冷汗直流。这个陌生的房间将是她今后的"家",而她甚至连未来的丈夫都未曾谋面。当房门被推开的那一刻,一个年轻男子走了进来。 那个男子没有像其他买家那样蛮横无理,而是平静地开口,说只要给他200元,就让她离开。这个出人意料的提议,让郜艳敏惊愕地抬起了头。然而现实是残酷的,被拐卖途中,人贩子早已将她随身携带的所有钱财洗劫一空。 在这段最黑暗的日子里,郜艳敏开始写日记。那些泛黄的纸页上记录着她的痛苦与挣扎,也成为她发泄情绪的唯一途径。直到有一天,村长得知她有初中学历,这在当时的山村是很高的文化程度。村长提议让她去教村里的孩子,从此,郜艳敏成为了村里的代课老师,每月能挣到一百元工资。 郜艳敏是下岸村最后一个被买来的姑娘。在那个时期,拐卖人口的犯罪在全国范围内依然严重。对于许多贫困的乡村来说,娶妻生子、传宗接代是一件大事,很多家庭为了娶媳妇,攒下了一笔“介绍费”,用来购买一个外地姑娘。 郜艳敏再回忆起当初的下岸村时,也只能无奈地说:“那娶不上媳妇怎么办?”下岸村长期面临贫困问题,这种困境使得外地姑娘不愿嫁过来,而本地的姑娘也希望通过嫁出去改变贫困的生活。家里的儿子长大了,但当时出去打工的人并不多,娶不上媳妇成为整个家族的耻辱。 一个村里的老人曾经感叹:“如果能娶上媳妇,谁会去买媳妇呢?”尽管郜艳敏的事迹在媒体中广为传播,被评为“感动河北”的人物,但在村民眼里,她仍然是一个普通的代课教师,忙于教学、劳动和与丈夫争吵。她过着平凡的生活,拿着每月600元的工资,寒暑假没有收入。 2015年,郜艳敏已经在这所小学校工作了十几年,送走了三百多个学生。她盼望着即将参加高考的一名学生能够考出好成绩,因为这样,村里就会有第一个大学生,也意味着她多年来在社会和家庭中的痛苦和挣扎,终于能够得到一丝光亮。作为代课教师,郜艳敏每天教孩子们语文、数学、体育、音乐、美术,和他们一起做操、跳舞、玩游戏。 随着媒体的到来,郜艳敏决定拒绝采访,她有了更多的顾虑,担心家人会受到追究,怕儿女受到伤害。最终,河北曲阳县委宣传部发布了一份声明,郜艳敏明确表示谢绝媒体采访:“我只想平静地生活,希望我的家人不再受到伤害。” 她回忆起当时的经历时说:“当年我求着公公把我买回来的,因为实在受不了人贩子的折磨。现在我不想伤害身边的人,公公已经80多岁,身体不好,他因受惊而病倒了。他是一个很老实的人,不希望再为难他。”