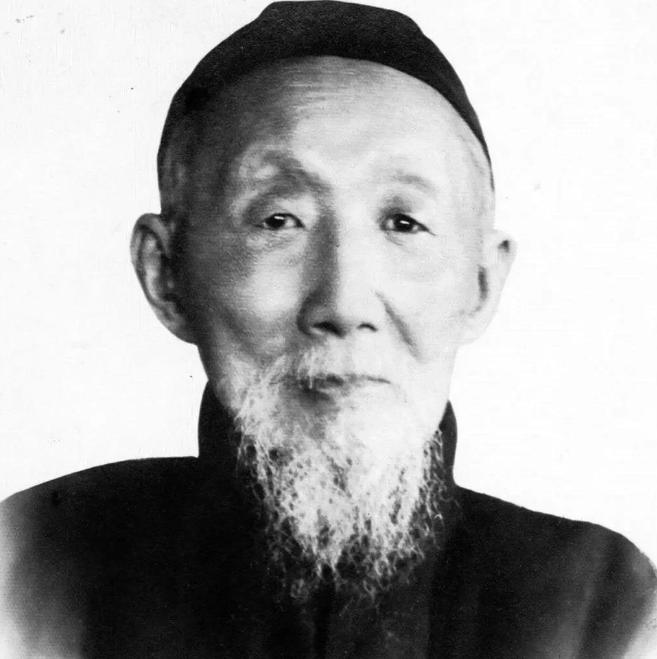

1939年,这个老人在百岁大寿之时,曾泣不成声的说:“我只是一只狗啊,只会叫,叫了100年,还没有把中国叫醒”。 1839年,道光十九年,马相伯出生在镇江丹徒。 他的一生横跨了晚清五位皇帝:道光、咸丰、同治、光绪、宣统。在民国时期,他又经历了孙中山、袁世凯、黎元洪、冯国璋、徐世昌、曹银六任总统的更迭。 1939年4月7日,马相伯迎来了自己的百岁寿诞。这一天,整个中国都在为这位百岁老人庆贺。 国民政府为他颁发了嘉奖令,中共中央从延安发来贺电,称他为"国家之光,人类之瑞"。就连当时最流行的时尚杂志《良友》也一改常态,没有选用时髦女郎的照片,而是以这位白发苍苍的老人作为封面。 在这个战火纷飞的年代,一位饱经沧桑的老人道出了一句发自肺腑的感慨:"我只是一只狗啊,只会叫,叫了一百年,还没有把中国叫醒。" 作为一个天主教家庭的孩子,马相伯的成长轨迹与同时代的中国孩子截然不同。他先接受了天主教教育,然后才开始学习儒家典籍。 十一岁那年,一个令人意想不到的决定改变了他的一生。年幼的马相伯偷偷攒下一些钱,独自一人花了十一天时间,从镇江徒步来到了上海。 在上海徐汇公学,马相伯展现出惊人的语言天赋。他不仅精通八国语言,还以出色的演讲能力闻名。 十四岁时,他就已经担任了学校的助教。这在当时可以说是一个传奇。 当法租界向他抛出橄榄枝时,年轻的马相伯做出了一个令人敬佩的回答:"我学法文是为了给中国用,而不是为了给法国人服务。"这句话,展现出他强烈的民族自尊心。 在那个西方列强虎视眈眈的年代,马相伯选择了一条艰难的道路。他既要吸收西方的先进文化,又要坚守民族的尊严。 马相伯的前三十年,是一段虔诚的信仰之路。他以优异的成绩通过耶稣会考试,获得神学博士学位,成为一名司铎神甫。 第二年,他被任命为徐汇公学校长。在这个位置上,马相伯开始展现出不同于西方传教士的办学理念。 然而,文化差异带来的冲突逐渐显现。有一次,为了一间朝南的房间使用权,马相伯与西方管理者发生了激烈争执。 这场争执成为了导火索,马相伯和弟弟马建忠最终选择离开教会。这个决定,标志着他人生的第一次重大转折。 北洋通商大臣李鸿章对马氏兄弟的才能十分赏识。在他的邀请下,马相伯走上了参与洋务运动的道路。 这是马相伯人生的第二个三十年。他满怀期待地投身于这场"师夷长技以制夷"的改革运动中。 然而,现实的道路远比想象的崎岖。在中法战争期间,马氏兄弟采取了一些权宜之计,试图解决招商局轮船被封锁的问题。 这些做法虽然是为了利益最大化,却遭到了各方的质疑。更不幸的是,一些人开始散布谣言,称马氏兄弟是李鸿章的私生子。 1893年,他的妻子带着大儿子回山东老家探亲时,不幸遭遇海难。 两年后,马相伯的母亲去世。接连的打击让他开始重新思考人生的方向。 机缘巧合下,马相伯在赴美公干时参观了几所大学。这次考察让他深刻认识到:"自强之道,以作育人才为本。" 这个认识开启了他人生的第三个阶段。马相伯做出了一个惊人的决定:他将继承的三千亩田产全部捐给耶稣会,用于创办中西大学堂。 1897年,他重返教会,但这次他带着不同的使命。他要把教育作为改变中国的根本途径。 在接下来的四十年里,马相伯先后参与创办了震旦公学、复旦公学和辅仁大学。这些学校为中国培养了大批人才。 在办学过程中,马相伯坚持自己的教育理念。即便是在教会学校里,他也主张"崇尚科学、注重文艺、不谈教理"。 当学生因为反对教会干预而集体退学时,马相伯没有妥协。他选择支持学生,重新创办新的学校。 在中国近代教育史上,马相伯开创的教育理念影响深远。他创办的复旦公学,以"崇尚科学、注重文艺、不谈教理"为办学宗旨,这在当时的教会学校中是非常罕见的。 "复旦"这个校名承载着深刻的含义:既有"日月光华,旦复旦兮"的意境,又寄托着"光复震旦,恢复中华"的宏愿。这个名字本身就是一个民族复兴的宣言。 1901年秋天,一个重要的机缘促成了中国现代教育的一次重要集结。当时担任南洋公学特班总教习的蔡元培找到马相伯,要跟他学习拉丁文。 这个学习小组很快扩大到二十四人,其中包括了后来在中国教育史上留下重要印记的黄炎培、李叔同、邵力子等人。他们在马相伯的引导下,开启了对新式教育的探索。 1912年,在中华民国成立之际,马相伯出任南京市市长,开始了短暂的从政生涯。这次从政经历,让他更深入地了解到中国面临的现实困境。 面对权势,马相伯选择了隐居上海徐家汇。这种隐居不是逃避,而是用另一种方式表达对专制的抗议。