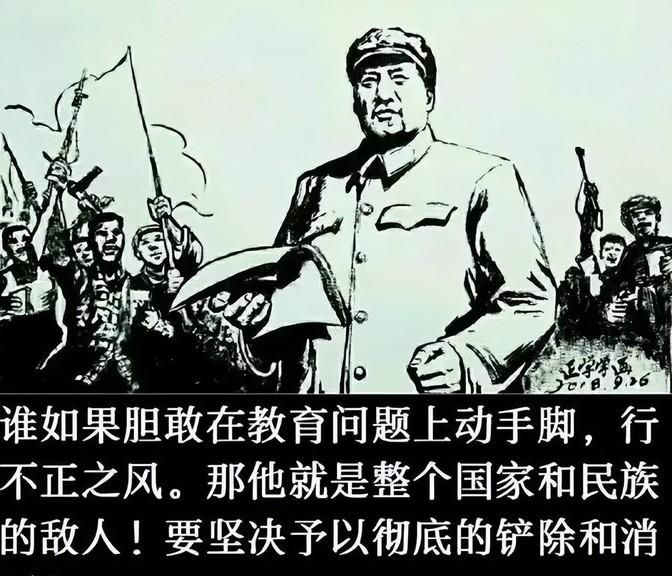

新中国成立后毛主席说:"谁胆敢在教育问题上动手脚,行不正之风,那他就是整个国家和民族的敌人!要坚决予以彻底地铲除和消灭!" 1950年,百废待兴的新中国面临着教育体系重建的巨大挑战。在这个关键时刻,中央政府从全国各地抽调最顶尖的教育专家,组建了一支高水平的教材编写团队。 这支队伍中汇聚了数学界泰斗华罗庚、语言学家叶圣陶和吕叔湘、英语教育家许国璋、物理学家严济慈、地理学家竺可桢等一大批学界精英。这些专家们不仅学识渊博,更具有强烈的爱国情怀和教育理想。 在艰苦的条件下,他们夜以继日地工作,为新中国的孩子们编写教材。教材的插图设计工作也由刘继卤、靳尚谊、鲁少飞、杨之光等著名艺术家担任,力求做到图文并茂、雅俗共赏。 为确保教材质量,新中国建立了严格的审核制度。从选题策划、内容编写到最终定稿,每一个环节都有专门的审核把关,力求做到既有思想性又有科学性。 毛主席对教育工作高度重视,提出了"洋为中用,古为今用"的重要方针。这一方针强调要吸收外国先进教育经验,同时传承中华优秀传统文化。 在教材编写队伍的建设上,毛主席表示:"编辑课本宁肯增加到三百个也不算多,就算在其他方面的人少一些,也必须把教材这项工作搞好。"这充分体现了对教育质量的重视。 新中国的教材建设坚持以爱国主义教育为基调。通过选用优秀的革命文学作品、英雄人物事迹和科学发展成就,培养学生的爱国情怀和科学精神。 教材中既有《长征胜利》《狼牙山五壮士》等革命故事,也有《纪念白求恩》《愚公移山》等彰显精神品质的文章。这些内容对塑造新中国青少年的价值观起到了重要作用。 1946年,一份由美国驻苏联大使乔治·凯南起草的长达8000字的电报,开启了西方和平演变战略的序幕。这份电报详细分析了如何通过和平方式改变社会主义国家的发展道路。 凯南在电报中提出,通过长期的文化和意识形态渗透,可以达到改变一个国家的目的。随后,美国国务卿艾奇逊和杜勒斯进一步发展了这一战略,将其应用于对华政策。 在这一战略的指导下,西方国家开始通过各种方式渗透中国的教育领域。他们重点关注教材内容的改编、传统文化元素的删减以及西方价值观的植入。 教材内容的改编主要表现在三个方面:弱化革命传统教育、淡化爱国主义色彩、增加西方价值观内容。这种改变不是突然的,而是在漫长时间里慢慢进行的。 在传统文化内容方面,一些体现民族气节的历史人物和事件逐渐从教材中消失。这种做法实质上是在割裂青少年与民族文化传统的联系。 前苏联的教训值得我们深思。上世纪80年代末90年代初,前苏联教育领域的全面西化导致了严重后果。教材中关于革命传统和爱国主义的内容大量删减,代之以西方价值观。 这种教育领域的变化直接影响了苏联青年一代的价值观。他们开始质疑本国的发展道路,盲目崇拜西方文化和生活方式。 最终,前苏联的教育体系完全抛弃了原有的价值观,转而全盘接受西方教育理念。这种转变加速了苏联的解体进程。 教育领域的和平演变具有隐蔽性和长期性的特点。它不同于军事入侵的直接性,而是通过潜移默化的方式改变人们的思维方式。 这种渗透往往以"与国际接轨"、"教育现代化"等名义出现。但其本质是试图通过教育改变青少年的价值观念。 在某些教材中,出现了曲解历史、矮化民族英雄的现象。这些改变虽然看似微小,但积累起来会产生深远影响。 一些教材删除了《狼牙山五壮士》《刘胡兰》等革命题材的文章。这些改动表面上是为了减轻学生负担,实际上是在弱化爱国主义教育。 西方和平演变战略在教育领域的渗透不仅限于教材内容。它还包括教育理念、教学方法等多个方面。 这种渗透如果得不到有效控制,将会影响整整一代人的价值观。因此,保护教育阵地的纯洁性,维护民族文化传统,显得尤为重要。 近年来,教材问题暴露出我国教育领域存在的深层次问题。其中最突出的是教材编审人员选拔机制不够完善,一些关键岗位的把关不够严格。 教材审核制度的执行也存在薄弱环节。有些审核流于形式,没有真正发挥把关作用,导致一些不当内容进入教材。 对西方文化渗透的认识还存在不足。一些教育工作者过分强调"国际化",忽视了維护民族文化传统的重要性。 要解决这些问题,首先需要重建教材编写专家体系。应该选拔既有专业素养,又有强烈民族责任感的专家参与教材编写工作。 教材编写团队要坚持"德才兼备"的标准。编写人员不仅要有扎实的专业知识,更要有正确的价值观导向。 同时,要建立健全公众监督机制。可以通过网络平台向社会公示教材内容,广泛收集各界意见。 在教材内容方面,要加强爱国主义教育元素。把革命传统教育、民族精神教育有机融入各学科教材。 对于优秀传统文化的传承要更加重视。要让《岳飞传》《文天祥传》等彰显民族气节的经典作品重返课本。

![不用担心,还可以坐首桌[点赞][点赞]](http://image.uczzd.cn/9113788346385913541.jpg?id=0)

星际

说得好!