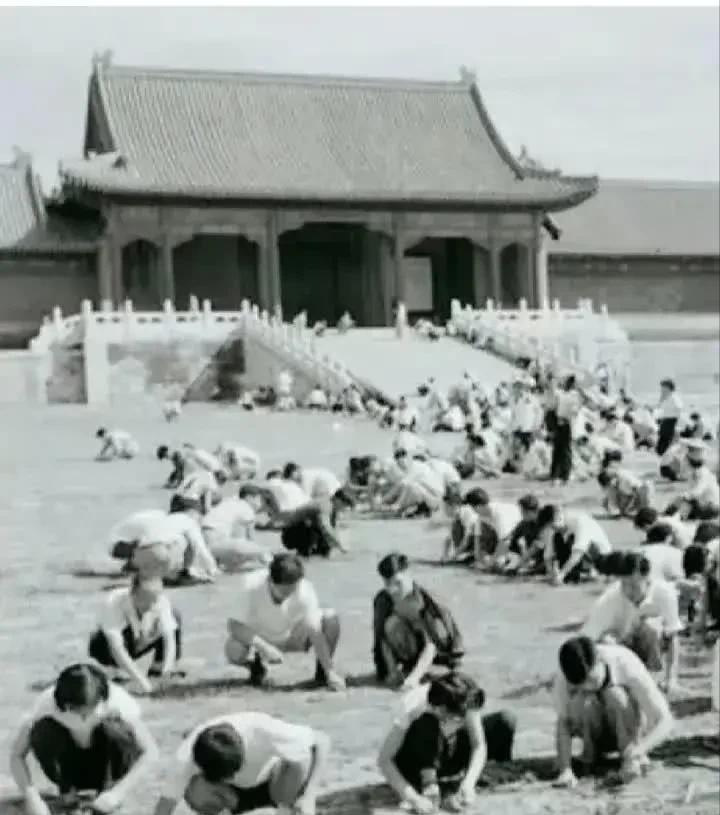

1949年,国家组织了7万人在故宫里清理垃圾,花了9个月清理出清末以来近40年的20万吨生活垃圾,真难想象当时故宫啥样。 紫禁城,坐落于北京的中心地带,是明清两代的皇宫,也是中国古代封建王权的象征。这座恢弘壮丽的宫殿始建于明永乐四年(1406年),历时十四年,于永乐十八年(1420年)建成。它的设计秉承“天人合一”的理念,象征皇权至高无上,几乎是当时中国建筑工艺的巅峰之作。 作为封建王朝的权力中枢,紫禁城承载了500年的风雨辉煌,但也目睹了历史的变迁。从明清两代的兴盛衰亡,到近代的动荡不安,再到1912年清王朝的灭亡,紫禁城的命运几经波折。 随着封建专制的终结,紫禁城的象征意义开始转变,逐步成为现代文化遗产的一部分。清王朝覆灭后,紫禁城的命运一度坎坷,缺乏保护和管理,使得这座建筑瑰宝在几十年间饱受破坏与忽视。 1949年,新中国刚刚成立,百废待兴,昔日的紫禁城却已经面目全非,满目疮痍。被遗弃多年的故宫早已不复往日辉煌,近40年的积累使这里成了垃圾的海洋。 从清末开始,由于长年失修、战乱侵袭和无人管理,故宫内部的建筑被破坏严重,墙体塌陷,地面破损,庭院里杂草丛生,垃圾堆积如山。对许多人来说,眼前的故宫已不再是明清时期恢宏威严的皇权象征,而是一片几近废弃的废墟。 当国家号召开展故宫清理工作时,这项任务的规模之大超乎想象。故宫总占地面积达72万平方米,内部多达70多座宫殿及数千间房屋。生活垃圾、建筑废料、枯草腐叶随处可见,总体积达25万立方米,相当于20万吨重。 这些垃圾不仅散布在庭院和广场中,甚至堆满了房屋的角落,许多地方已无法正常通行。面对这样的情况,清理故宫显然不是几天的工作,而是一项艰巨的任务。 这场浩大的清扫行动共动员了7万名劳动者参与,他们来自不同的职业和背景,有工人、学生、机关干部,也有普通百姓和部队士兵。每个人都带着对文化遗产保护的热情,积极响应号召,投入到这项前所未有的工程中。 清扫工作由故宫管理部门负责统一调度,各个区域被划分成若干片区,安排专人负责。为了确保效率,队伍被分为若干小组,每组分工明确:有人负责搬运垃圾,有人负责清理庭院杂草,还有人负责清点和保护可能散落的文物。 许多人第一次走进紫禁城,却看到这片文化瑰宝被垃圾掩盖,满是唏嘘。但他们没有过多停留,而是迅速开始了繁忙的工作。 宫殿的屋顶、台阶和柱廊也成为清扫的重点区域。多年的灰尘和泥土覆盖了雕梁画栋,原本精美的琉璃瓦早已失去了光泽。 一些屋顶甚至长出了野草,必须小心翼翼地清理,以免对建筑造成进一步损害。工人们爬上梯子,用刷子细致地清扫屋顶,琉璃瓦在清水的冲刷下重新显现出它们原本的金黄和青绿。一些建筑的墙面被涂鸦和污渍覆盖,清理者不得不反复用清洁剂擦拭,才能恢复墙体原有的颜色。 故宫的房屋内部清理同样艰难。许多屋内堆满了腐朽的木料、破损的家具和废弃的日常用品,一些房间甚至成为野猫和老鼠的栖息地。 在清理过程中,工人们需要戴着手套、穿着厚重的防护服,忍受恶劣的气味和环境。一些房间的地面被厚厚的灰土覆盖,踩上去仿佛踏进了一片沙地。工人们用扫帚和簸箕一遍遍清扫,将垃圾一点点搬运出去。 值得注意的是,在清理的过程中,还发现了一些散落的文物。这些文物多是从破损的库房或宫殿中流散出来的,有些已经严重受损,甚至无法辨认它们的原貌。 工人们小心翼翼地将这些文物收集起来,交给文物保护部门妥善保存。还有一些珍贵的文献资料藏在房间的角落里,几乎被掩埋在垃圾中。为了挽救这些文献,许多清理者主动加班加点,用最精细的方式清理书籍上的灰尘和污渍,避免二次损坏。 在清扫的高峰期,每天从故宫运出的垃圾数量达数千吨。这些垃圾被装载到卡车上,运往城外的处理场地。由于故宫面积巨大,许多垃圾必须通过人力推车转运到宫殿外围,再装上车辆。 经过9个月的艰苦努力,故宫终于焕然一新。垃圾被彻底清除,琉璃瓦重新泛起光芒,庭院恢复了整洁,建筑的雄伟轮廓再次显现。 故宫大清扫结束后,紫禁城迎来了它的新生。从1950年代开始,国家投入大量资源对故宫进行了全面修缮和保护,并将其正式命名为“故宫博物院”。 这一决定使得故宫从封建王朝的象征转变为现代文化遗产的代表,成为中国传统文化的重要载体。此后数十年,国家不断加大对故宫的保护力度,不仅修复了许多濒临坍塌的建筑,还建立了文物保护机制,使得故宫成为世界文化遗产中最重要的一部分。 如今,故宫博物院不仅是中国游客的热门景点,更是世界各地游客心目中了解中国文化的窗口。它珍藏了数百万件文物,包括明清两代的珍品,这些文物诉说着中国古代的辉煌历史。故宫的学术研究也在不断推进,为中华文化的传播与传承做出了重要贡献。