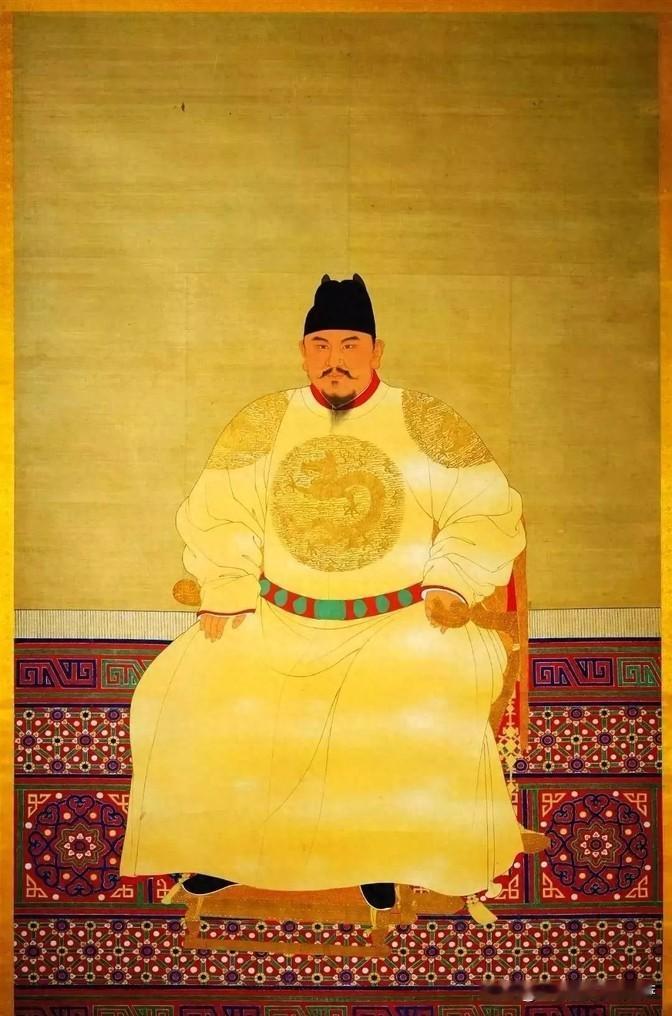

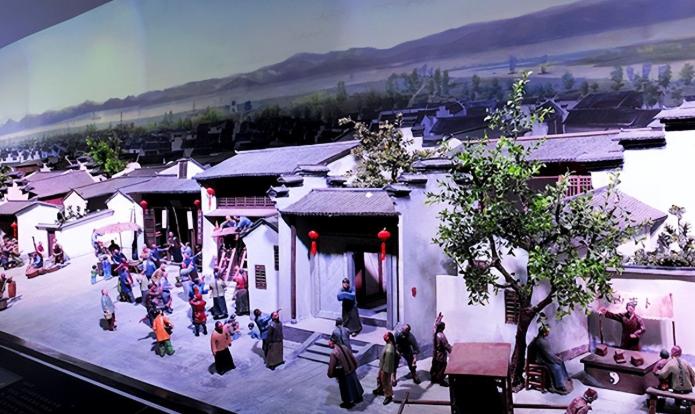

1378年,朱元璋回乡祭祖,路过寺庙进去烧香。他突然问方丈:“朕需要跪吗?”众人顿时鸦雀无声,冷汗直流,谁敢让皇帝跪下?这时方丈上前一步,说了八个字,顿时让朱元璋乐开了花,立即喊道:“重赏。” 洪武十一年(1378年)的大明王朝正值鼎盛时期。这一年的秋天,朱元璋按照惯例启程回凤阳老家祭祖。 明朝建立至此已经过去了十年,朱元璋励精图治,推行了一系列惠民政策。在他的统治下,百姓生活逐渐恢复安定,社会经济开始复苏。 这个时期的佛教依然在民间有着广泛的影响力。明朝初期,朱元璋对佛教采取了扶持与管控并行的政策,一方面允许寺庙存在,另一方面也加强了对僧人的管理。 朱元璋对佛教的态度源于他早年的经历。在他十七岁那年,由于家乡遭遇严重灾荒,父母兄长相继去世,无处栖身的朱元璋来到了皇觉寺。 在皇觉寺的日子里,朱元璋体会到了佛门的慈悲。寺里的僧人不仅给了他一口饭吃,还教他认字读书,让他了解了基本的佛教教义。 这段经历对朱元璋产生了深远的影响。即便在后来成为起义军领袖的过程中,他始终保持着对佛教的敬意。 建立明朝后,朱元璋制定了完整的宗教政策。他规定寺院必须获得朝廷颁发的度牒才能收徒,同时也限制了寺院的数量。 这些政策的目的是为了防止有人假借宗教名义逃避赋税徭役。但与此同时,朱元璋也多次下令重修重要寺院,表达了对佛教的支持。 在这次回乡祭祖的途中,朱元璋路过了一座古寺。这座寺庙香火鼎盛,是当地著名的佛教圣地。 按照当时的规矩,皇帝到访寺庙时,寺中住持和僧人都要出门相迎。这是自汉代以来就延续的传统礼仪。 这一天,寺庙里的气氛格外庄重。住持和众僧早已列队在寺门前,等候圣驾的到来。 朱元璋此行除了祭祖,还有一个重要目的是体察民情。一路上,他走访了不少地方,了解百姓生活。 祭祖归来的朱元璋行至寺庙时,天色已近正午。这座千年古刹位于凤阳府东北方向,是当地最有名的佛教道场之一。 随行的大臣中有丞相李善长、大将徐达等重臣。按照明初的制度,皇帝出行必须有朝中重臣陪同。 寺庙的建筑古朴庄严,青砖黛瓦在阳光下闪烁着岁月的痕迹。高大的山门上悬挂着金光闪闪的寺名匾额,两侧的对联已经因为年代久远而有些褪色。 寺中的和尚早已列队等候,手持香炉,诵经声阵阵。这是明代寺庙迎接皇帝的标准礼仪。 住持带领众僧引导朱元璋一行人穿过天王殿,来到了大雄宝殿前。殿内的佛像金光璀璨,香烟缭绕。 按照惯例,朱元璋应该在此处上香礼佛。这时,他突然转身问住持那个让所有人都感到震惊的问题:"朕需要跪吗?" 这个问题的分量极其重大。在明代,皇帝被视为天子,是天下至尊。 但在佛教传统中,无论身份高低,参拜佛祖都要下跪。这两种身份的冲突让在场的每个人都面临着严峻的考验。 随行的大臣们都清楚地记得,朱元璋对任何不敬之举都会严惩。曾经有官员因为在朝会上失仪,就被降职外放。 但同样众所周知的是,朱元璋对佛教一向尊重。他曾多次下令修缮重要寺院,并且亲自为一些高僧题写墨宝。 这个看似简单的问题,实际上涉及到了皇权与宗教、世俗权力与精神信仰之间的复杂关系。在场的每个人都屏住了呼吸,等待住持的回答。 住持面对着这个充满陷阱的问题,必须在瞬间做出判断。如果说要跪,就是在挑战皇权;如果说不用跪,又违背了佛门清规。 当时的场面异常安静,连殿外的风声都清晰可闻。所有人的目光都聚集在这位白发苍苍的老和尚身上。 在这个关键时刻,住持向前迈出一步,躬身行礼。他的回答既维护了皇权的尊严,又不违背佛门戒律。 住持"现在佛不拜过去佛"这八个字,展现了高超的政治智慧。这句话既肯定了朱元璋的至高地位,又巧妙地解决了皇权与佛法的矛盾。 在中国历史上,皇权与宗教的关系一直是一个复杂的话题。明朝初期,朱元璋对宗教采取的政策是既扶持又管控。 住持的回答完美地契合了朱元璋的统治理念。这种回答方式显示出他对明朝政治环境的深刻理解。 朱元璋当即下令重赏住持,并拨款修缮寺庙。这个决定不仅是对住持智慧的肯定,更体现了明朝皇权对佛教的态度。 明代的君臣关系有其独特之处。朱元璋建立了严格的君臣等级制度,但同时也重视人才,欣赏智慧。 住持的回答成功的关键在于准确把握了这种微妙的平衡。他在维护皇权的同时,也保持了佛教的尊严。 这个故事在明代官场广为流传,成为处理君臣关系的典范。许多官员从中学习如何在面对皇帝时既坚持原则又不失分寸。 在明朝的历史中,类似的君臣互动案例并不少见。但这个故事之所以特别,在于它涉及了政治、宗教、礼仪等多个层面。 这个故事给后世留下的不仅是一个智慧的范例,更是一种处世哲学。它告诉我们,在面对困境时,要善于找到一个既合情又合理的解决方案。 历史常常以这样的小故事折射出重要的治国理政智慧。通过这个案例,我们可以更好地理解中国传统文化中的精妙之处。

九天之上

历史上的皇权倡导信佛其实就是利用佛的信抑之力,让世人做积德行善之事,教化世人。