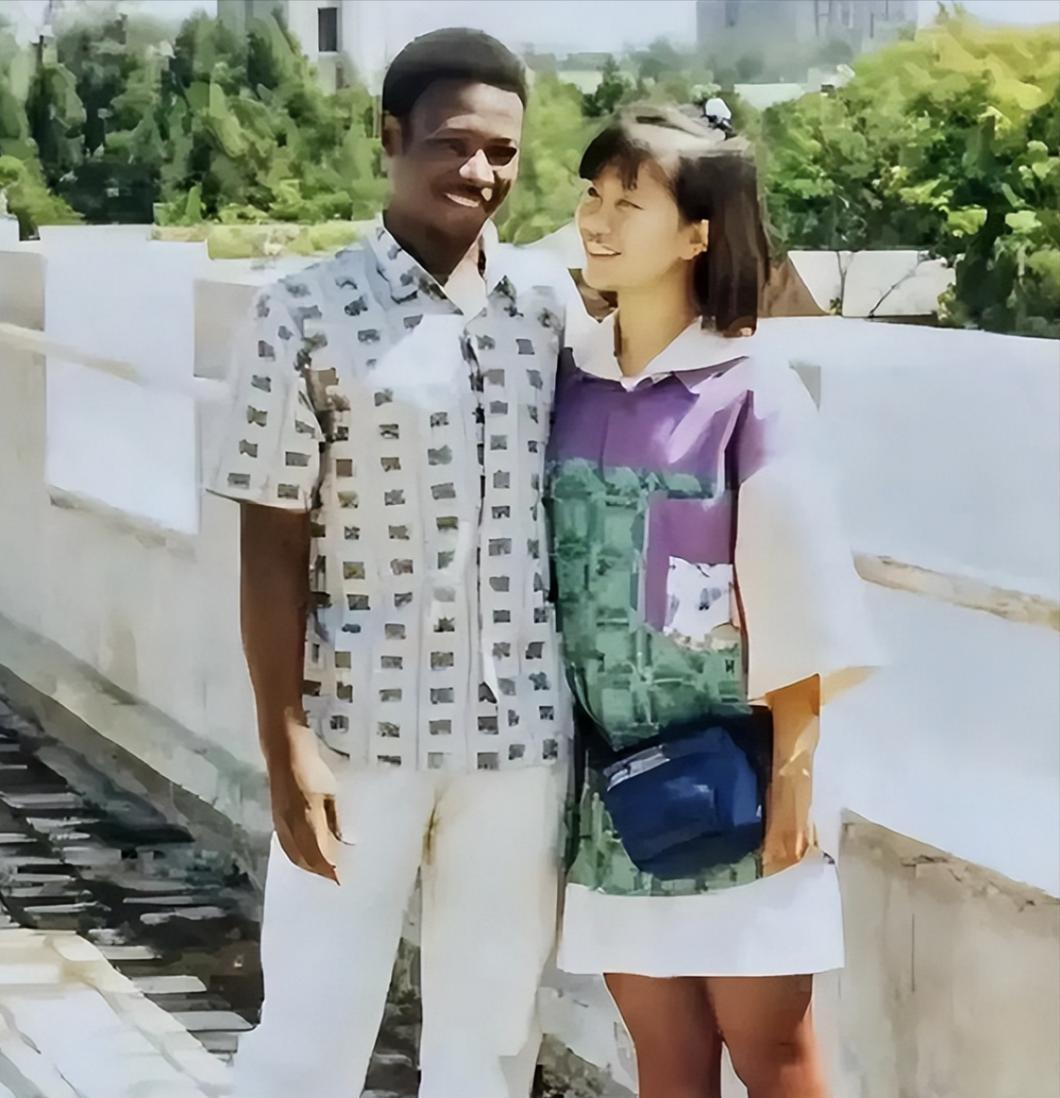

1996 年,清华才女王丽红不顾旁人反对,坚决嫁给了一个非洲小伙。可 20 年后,她再回中国时,亲友们发现,她的生活竟这么精彩。 在20世纪90年代,清华大学作为中国高等教育的殿堂,汇聚了无数才华横溢的青年学子,而王丽红便是其中的佼佼者。 作为一个出身于北京的普通家庭的女孩,王丽红不仅学业优秀,还兼具优雅的外貌和出众的气质,在校园中被誉为“学霸女神”。她本有着光明的未来和锦绣前程,但命运在她大学生涯中悄然发生了转折。 1992年,王丽红遇见了来自非洲乌干达的留学生苏玛。他阳光开朗,充满热情,与王丽红一见如故。两人之间跨越种族和文化的爱情让周围的同学既羡慕又意外。 这段恋情也带来了极大的挑战。从校园到家庭,外界的不解和反对接踵而至。王丽红的父母一度试图阻止这段感情,他们担忧女儿嫁到遥远的非洲会受到生活条件和文化差异的冲击。爱情的力量让她义无反顾。 在经历了几年的恋爱长跑后,1993年,王丽红和苏玛不顾重重压力结婚,成为校园里的传奇佳话。三年后,当苏玛接到家族召唤准备回乌干达继承家业时,王丽红做出了人生中最重要的决定——放弃北京的一切,追随丈夫远赴非洲。 对于一个从未离开中国的年轻女性来说,非洲是一个充满未知的世界。初到乌干达时,王丽红面对的是与北京截然不同的环境:朴实无华的乡村、落后的基础设施以及与自己文化习惯格格不入的生活方式。 更令她惊讶的是,丈夫的家族竟是当地的酋长家族,而她一下子成了一个有着几十个家族成员的大家庭的“新主妇”。 在这里,王丽红需要适应的不仅是日常生活,还有全新的文化氛围。村里的生活条件极为简陋,没有电、没有自来水,甚至做饭都要靠烧柴火。作为一个从未下过厨房的“娇小姐”,她一度因为不熟练的厨艺而闹出笑话:有一次,她试图做一道中国白切鸡,但因火候掌握不好煮成了一锅鸡汤,结果让整个家族笑成一片。 尽管如此,她并没有因此气馁,而是不断学习,逐渐掌握了烹饪技巧,甚至还能在非洲的土灶上做出地道的中国菜。 王丽红还需要面对深厚的文化差异。在乌干达,传统观念普遍男尊女卑,女性在家庭和社会中的地位较低。第一次在公众场合看到女人跪坐在地上的场景时,王丽红差点当场爆发。 但为了尊重当地习俗,她选择忍耐并学习如何融入。渐渐地,她以自己的真诚赢得了丈夫家人和村民的尊重,也开始在非洲的生活中找到归属感。 生活并非总是顺遂。1997年,她和苏玛的小儿子因疟疾早夭,这给她带来了沉重的打击。在悲痛中,王丽红重新审视自己的生活,并萌生了一个大胆的念头——要在这片土地上开办一所中文学校,把中国文化带到乌干达。 1998年,王丽红和苏玛倾尽积蓄创办了乌干达的第一所中文学校——“鲁扬子中学”。学校初建时条件极为艰苦,教室里没有像样的桌椅,甚至连黑板都是捡来的旧物。尽管如此,王丽红却用她的坚持和努力将这所学校逐渐发展起来。 起初,当地居民对这所学校并不理解,甚至充满怀疑。很多家长宁愿让孩子在田地里劳作或者拾荒,也不愿意把他们送到学校读书。王丽红和苏玛挨家挨户地拜访家长,用朴实的语言解释教育的重要性,还承诺免费提供学习用品。慢慢地,家长们开始信任这对跨国夫妻,孩子们的报名人数也逐渐增加。 随着学生人数的增多,王丽红采取了一种“师徒制”的教学模式:她先培养一批中文老师,再由这些老师去教更多的学生。这个模式在资源有限的情况下最大程度地扩大了教育的覆盖面。她还结合当地实际情况,设计了融入中国传统文化的课程,包括功夫、书法和剪纸等,深受学生们的喜爱。 经过数年的努力,“鲁扬子中学”逐渐成为乌干达教育界的一张名片。每年春节,学校还会举办中国文化节,当地村民纷纷参与其中,场面热闹非凡。王丽红不仅将中文带到了非洲,也让中非文化交流迈出了重要一步。 时光飞逝,转眼间王丽红已经在非洲扎根25年。如今,她不仅是乌干达教育领域的先驱者,更成为当地人心目中的“非洲孔子”。她的学校培养了数千名懂中文的乌干达人,其中一些人甚至进入了中国的高校深造,成为中非友好交流的桥梁。 2021年,中央电视台的一次采访将王丽红的故事带回了中国。画面中,这位曾经的清华才女虽已不复青春年少,但她的脸上依然洋溢着智慧与从容。她用行动证明了,跨越文化和地域的爱情不仅可以开花结果,还能在异国他乡书写属于自己的传奇。 如今的王丽红家庭幸福,事业有成。她和苏玛的跨国婚姻不仅成为两国文化交流的纽带,也为孩子们树立了勇敢追求梦想的榜样。正如她自己所说:“人生是一场冒险,只有大胆尝试,才能知道自己能走多远。”她的故事也激励着更多人勇敢追随内心,用坚持和努力书写精彩人生。