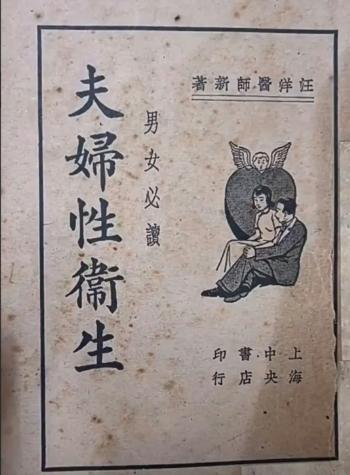

1925年,上海某书店里卖的一本期刊! 这医生写的书,可当时民国的识字率还不到5% 民国的书是很贵的,就像鲁迅的书,一块钱一本,也就是一个大洋,相当于现在的三百多不到四百块。 中国历经几千年文明的洗礼,虽培养出了无数文化名人,但同样存在大量的文化贫乏群体,造成国民素质两极分化,甚至成为国家进步的绊脚石。民国时期,文盲现象尤为严重,这使得社会的基层力量难以有效支持国家的现代化进程。 教育的真正意义,首先在于普及知识、提高民众素质,而非单纯的工具化或政治操控。历史上,许多专制政权通过实施“奴化教育”来确保民众的顺从,减少对政权的威胁。教育因此成为权力稳固的工具,而非国家进步的催化剂。 皇权或独裁政权往往忽视了教育的深层次功能,认为愚弄民众更为有效,甚至清楚认识到国家缺乏足够的人才,无法强盛,但依然执着于维持对社会的控制。长期来看,这种“愚民”策略极难维系,往往导致政权的衰败与崩塌。 民国政府意识到,只有通过普及教育,才能打破民众的文化壁垒,提升国民的整体素质,进而推动国家的发展。教育不仅仅是为了培养少数精英,而是要让每个公民都能享受到受教育的权利,发挥他们的潜力。 正因为如此,扫盲运动成为当时政府的重要任务之一。通过普及基础教育,民众的文化水平得以提升,个人能力与社会生产力也得到了有效释放,为国家的繁荣奠定了基础。 清朝时期的教育体制延续了封建社会的传统,推行的是严格的“奴化教育”,这种制度使得普通民众特别是女性,往往无法接受基本的教育。 在这种背景下,文盲成为了社会的一大难题。清朝末期,随着社会动荡和国家的衰败,识字教育的呼声渐起,但由于政局不稳,教育改革的进展缓慢。 进入民国后,教育问题再次成为社会关注的焦点。1927年,南京国民政府成立,政局逐渐稳定。此时,许多有识之士开始强烈呼吁扫除文盲。他们指出,中国的大多数人虽然拥有眼睛,却不能识字,成为了无法参与国家治理的“盲民”。 这种状况的持续,不仅阻碍了民主政治的实现,还使得民众容易受到政治腐败的压迫。在这种背景下,推广识字教育成为了当务之急。 民国政府意识到,教育是国家富强的基石。教育的普及,尤其是基础教育的普及,能够为民众提供参与政治、社会生活的能力。 为了实现这一目标,民国政府开始大力推广扫盲运动,旨在提升国民的文化水平,促进社会的进步。教育的改革,尤其是识字教育的推广,不仅是为了满足社会的需求,也是为了实现国家的现代化。 1928年5月,中华民国政府在南京召开了第一次全国教育会议,并通过了《三民主义教育宗旨说明书》,提出了包括普及教育在内的十五项教育原则。随后,政府实施了具体的识字教育政策。 1929年2月,教育部发布了《识字运动宣传计划大纲》,明确提出识字的标准,即能够阅读普通书报并能写作简短应用文的人才算是识字。这一标准在当时被视为最低要求,目标是使更多的民众具备基本的文化素养。 为了推动识字运动,政府推出了多项措施。首先,推广了国语注音符号和简体字,这使得广大民众能够更容易地学习语言,进而提高识字率。 民众学校的建立,取代了以往的平民学校,同时在全国各地建立了民众教育馆,成为了“活的教育中心”。在这些教育馆内,设有图书馆和各类教育资料,方便民众学习。 此外,晏阳初等教育改革者提出的“平民教育”理念也得到了实施。晏阳初编订了《平民千字课》,这一教材通俗易懂,针对普通民众的学习需求,帮助他们快速掌握基本的文字和知识。 这些教材不仅教授识字,还涵盖了中国历史、生活常识、公民常识等内容,帮助民众建立起基本的文化框架。 识字运动在一些大城市如上海、南京、天津等地取得了显著成效。当地的文盲率得到了明显降低,尤其是在城市地区,识字教育取得了较为迅速的进展。然而,城乡差距依然明显,农村地区的教育资源相对匮乏,识字运动的推广速度较慢。 随着抗日战争的爆发,民国政府继续坚持识字教育,尽管面临着战时的重重压力。政府在后方城市如重庆、成都、西安等地设立了民教班,并在1944年发布了《普及失学民众识字教育计划》,进一步加强了扫盲工作。 虽然战争的困扰使得识字运动的效果受到影响,但从1928年到1937年,民国政府在扫盲方面还是取得了显著成效,成功地使1500多万人摆脱了文盲的状态。 参考资料:赵厚勰,陈竞蓉主编. 《中国教育史教程》 2012