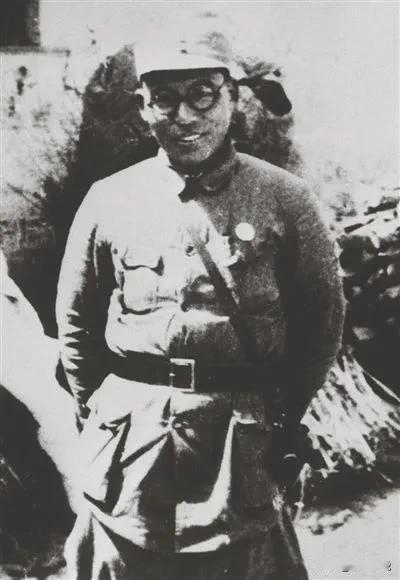

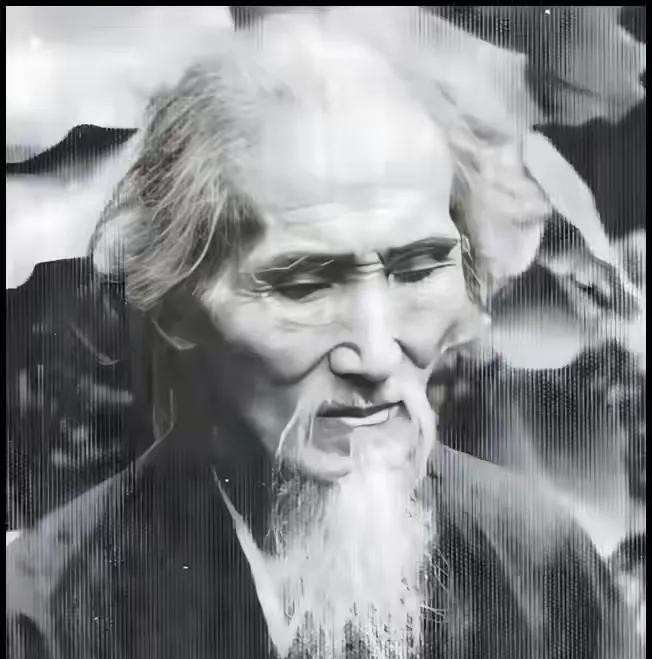

又见老英雄风采!图片中的这位慈祥和蔼的老人,很难相信就是当年的对越战斗英雄、一等功臣杨启良。在惨烈的战斗中,他独守阵地毙敌18人,一位战地记者拍摄到他手握手榴弹,眼神充满杀气的照片,这种场景震撼人心,让更多的人记住了英雄的面孔。 在台州市一个普通的小区里,住着一位和蔼可亲的老人。谁能想到,这位总是笑眯眯的老人,就是当年威震老山战场的一等功臣杨启良。 如今的照片里,他总是一副平和的模样。然而在1985年那场惨烈的战斗中,一位战地记者永远定格了另一个杨启良:他手握手榴弹,目光如炬,眼神中充满了对敌人的凛然杀气。 时间回溯到1978年,那是一个国际局势风云变幻的年代。越南在苏联的支持下,野心勃勃地向周边扩张。他们先是占领了老挝,紧接着又入侵了柬埔寨。但这并未满足他们的野心,很快,他们的目光就投向了中国的边境地区。 云南,作为与越南接壤的重要省份,首当其冲成为了越军骚扰的目标。短短一年时间内,越军在云南边境制造了300多起械斗事件。这些挑衅行为严重威胁着边境地区群众的生命财产安全,让当地百姓饱受困扰,连最基本的安宁生活都无法保证。 面对如此局势,1979年,中央军委经过深思熟虑,决定对越南军队进行坚决反击。同年2月14日,由开国上将许世友和杨得志率领的56万大军开赴边境,打响了自卫反击战的第一枪。虽然这场战役很快取得了胜利,但是越军并未因此停止挑衅,反而在老山等边境地区频繁设点,不断骚扰我军。 正是在这样的历史背景下,1983年,年轻的杨启良参军入伍,被分配到步兵第一师二团三连。从一个普通的农村青年到一名合格的军人,杨启良和战友们一起经历了严格的军事训练。在军营里,他们不仅要掌握过硬的军事技能,更要培养坚韧不拔的军人品格。 部队的生活艰苦而充实。杨启良和战友们在训练场上挥洒汗水,在宿舍里分享家书,在食堂里谈论理想。这段经历为他后来的战场表现打下了坚实的基础。正是这些看似平凡的日常,锻造出了一批批能打仗、打胜仗的军人。 没有人知道战争将至,但每一个军人都在用自己的方式做着准备。杨启良和战友们互相切磋军事技能,研究战术图,讨论作战方案。这种持续不断的准备,让他们在后来的老山战役中,面对残酷的战场环境时依然能够从容应对。 1985年3月,在老山战场上,166高地成为了中越双方争夺的焦点。这个位于主峰东南面的制高点,不仅是战术要地,更是我军突破敌军防线的关键。当时,杨启良作为突击队的一员,带领战友们向这片被越军长期占领的阵地发起了进攻。 战士们借着夜色的掩护,悄无声息地潜伏到敌军阵地附近。随着指挥部一声令下,突击队像离弦之箭般冲向高地。越军显然没有预料到我军的突然袭击,仓促应战后便被迫撤离阵地。但这只是战斗的开始,更艰难的考验还在后面。 当天夜里,越军就展开了凶猛的反扑。在激烈的交火中,杨启良的多名战友不幸负伤。面对这种危急情况,他当机立断,安排一名伤势较轻的战友护送其他伤员撤离,自己则留下来继续坚守阵地。就这样,在这片狭小的阵地上,杨启良一个人担负起了守卫的重任。 面对数倍于己的敌军,杨启良巧妙地在四个不同方位布置武器,在工事上方摆放头盔,制造出我军兵力充足的假象。这种机智的战术让敌军投鼠忌器,不敢贸然进攻。在接下来的几个小时里,他一个人在坑道中来回奔走,操控着不同方位的武器,成功击退了敌军多次进攻。 然而,随着战斗的持续,杨启良的处境越发艰难。面对敌军愈发猛烈的炮火攻击,他做出了一个惊人的决定:请求指挥部向自己所在的阵地开炮。这一决定充分展现了一名军人誓死守土的决心。所幸在炮火的掩护下,他不仅活了下来,还成功坚守住了阵地,直到预备队的支援到达。 战后统计,在这场激烈的战斗中,杨启良一人就击毙了18名敌军。这个战绩让他获得了"一等功臣"的荣誉称号,他所在的连队也被授予"坚守英雄连"的光荣称号。 1996年,杨启良转业到地方工作。与许多转业军人不同,他主动选择了进入工商系统的消费者协会工作。这份工作虽然平凡,但他依然保持着军人的作风,以认真负责的态度对待每一起消费纠纷。即便面对蛮不讲理的投诉人,他也总是以军人特有的沉稳与智慧化解矛盾。 2015年,杨启良从工商系统退休。如今的他,虽然已经离开了战场多年,但那份军人的担当与气节从未改变。在他家中,至今还挂着那块"一等功臣"的光荣匾额,见证着他为国为民的赤诚之心。