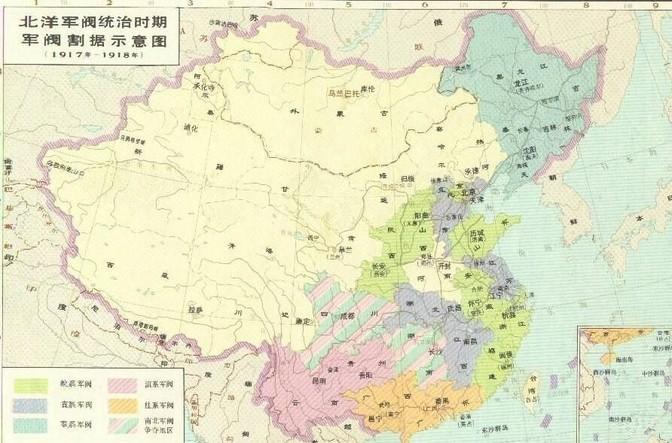

北洋军阀时期,有个不成文的规定,各大派系打仗不能杀降,其中包括普通士兵和大帅,谁失败了,只要自己通电下野就行。 1912年,袁世凯就任中华民国临时大总统,开启了北洋军阀统治的序幕。袁世凯掌握了军队、政府和财政大权,成为北洋军阀的核心人物。 1916年袁世凯去世后,原本统一的北洋军阀开始分化成不同的派系。各派系之间虽然矛盾重重,但他们都有一个共同的特点:战争有规矩,失败有体面。 皖系军阀以段祺瑞为首,控制着安徽和江苏等地区。直系军阀以冯国璋为首,后来又有曹锟和吴佩孚等人崛起,势力范围包括直隶、山东等地。 奉系军阀以张作霖为首,占据着东北三省。这三大派系之间为了争夺地盘和权力,不断爆发战争。 1917年,张勋复辟失败后逃往日本租界。段祺瑞领导的讨逆军虽然获胜,但并没有赶尽杀绝。不仅如此,北洋政府后来还对张勋实行了特赦。 1920年皖直战争,段祺瑞战败后选择通电下野。他在北京的住宅和财产都得到了保护,本人也安然无恙。这种体面的退场方式,在当时已经成为一种不成文的规定。 战场上的较量虽然激烈,但士兵投降后往往能得到优待。失败的军阀不会被剥夺生命,而是保留体面地退出政治舞台。这种现象在中国历史上是极为罕见的。 1924年第二次直奉战争,曹锟虽被囚禁,但并未受到严厉迫害。冯玉祥发动北京政变后,也只是软禁了曹锟,并未伤害其性命。 这种独特的战争规则,使得北洋军阀时期的战争呈现出一种"体面"的特征。失败的军阀只要主动通电下野,就能保住性命和财产,有时甚至还能东山再起。 在整个北洋军阀统治时期,几乎所有重要的军事冲突都遵循这一规则。这不仅降低了战争的残酷性,也为日后各派系之间的和解创造了条件。 北洋军阀之所以能形成这种独特的战争规则,与他们的共同背景有着密切的关系。这些军阀大多出身于北洋新军,曾经在袁世凯的麾下共事,彼此之间既是对手,又有着说不清道不明的情谊。 段祺瑞、冯国璋、张勋等人都曾在天津小站练兵时期相识,那时他们都是北洋新军的军官。这段共同的经历,让他们在日后争斗时也会念及旧情。 北洋新军不同于传统的绿营兵,他们接受了新式军事教育,学习西方的军事制度和作战方式。这种新式教育不仅改变了他们的军事观念,也影响了他们对待战俘的态度。 1895年,段祺瑞和张勋就在袁世凯手下共事,担任管带一职。这种师生、同僚的关系网络,成为日后军阀混战中相互宽容的重要原因。 随着西方近代化思想的传入,中国的政治环境也发生了深刻的变化。民国初期,西方的法治观念开始在中国生根发芽,战争中的"文明规则"逐渐被接受。 当时的《申报》《大公报》等报纸会对军阀战争进行报道和评论。新闻媒体的监督作用,使得军阀们在处理战败对手时不得不考虑舆论的反应。 这一时期,中国已经加入了国际社会,开始接受国际公约的约束。各国驻华使馆也会关注中国的内战状况,这使得军阀们在处理战俘问题上不能太过随意。 与北洋军阀形成对比的是,后来崛起的黄埔系军人就没有这种"不杀降"的传统。这种差异反映了不同军事集团的文化传统和价值观念。 北洋军阀之间的战争,更像是一场"体面人"之间的较量。失败者通过体面的方式退出,胜利者也给予对方相应的尊重。 这种现象的形成,还与民国初期的政治体制有关。共和制取代帝制后,军阀之间的争斗不再是你死我活的王朝更替,而是政治集团之间的权力博弈。 在这种背景下,军阀们逐渐形成了一套独特的"游戏规则"。这些规则虽然不成文,但却得到了各方的普遍认可和遵守。 值得注意的是,这种现象在中国历史上是非常特殊的。它反映了一个特定历史时期的政治文明,是传统文化与现代观念相互碰撞的产物。 北洋军阀时期的这种"不杀降"规则,对中国近代史产生了深远的影响。这种影响首先体现在军阀混战的烈度上,战争的残酷程度明显低于其他历史时期的内战。 战败的军阀能够保全性命和财产,这就为日后的政治和解创造了可能。例如1924年直奉战争后,曹锟虽然失去了军权,但并未遭到杀害,这为后来各派系的重新合作留下了余地。 这种做法也在客观上保存了大量军事人才。这些人才在抗日战争爆发后,很多都投入到了抗日队伍中,为民族解放事业做出了贡献。 然而,这种规则在军阀混战后期开始出现松动。随着战争形势的变化和新势力的崛起,一些不遵守这种潜规则的现象开始出现。 1926年开始的北伐战争,标志着军阀混战向现代战争的转变。国民革命军采用了不同于北洋军阀的作战方式,战争的性质和规则都发生了根本性的改变。 抗日战争的爆发,更是彻底改变了中国的政治军事格局。在民族存亡的危急关头,军阀之间的"体面之战"已不再适用。 以韩复榘事件为例,他在抗日战争中保存实力、消极抗日,最终被处决。这种处置方式与北洋军阀时期的"不杀降"形成鲜明对比。