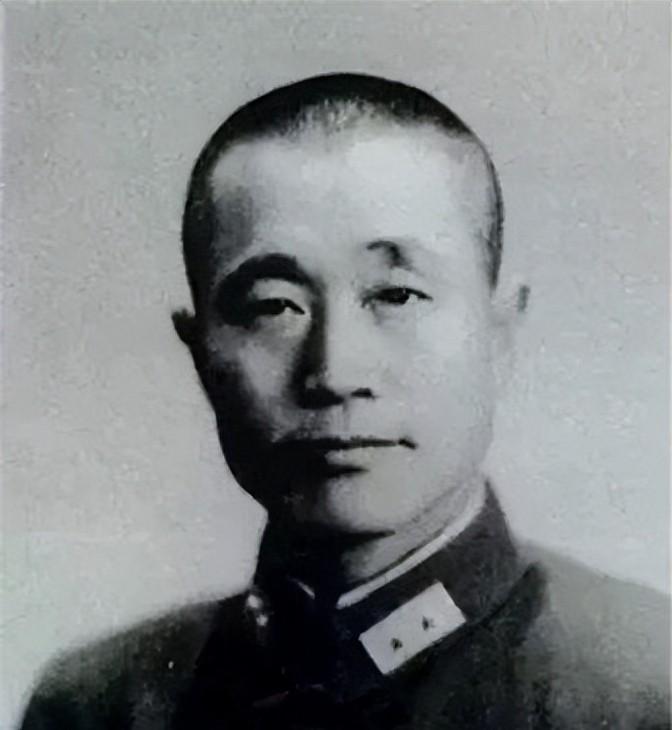

在国民党高级将领中,杜聿明开始时并不显山露水,只能说是中规中矩而己。 1924年6月,杜聿明怀着满腔热血踏入黄埔军校的大门。在众多同期学员中,他只是一个普通的面孔,与后来声名鹊起的陈诚、胡宗南等人相比,并没有特别引人注目的表现。 当时的黄埔军校,汇聚了全国各地怀抱救国理想的青年才俊。与那些出身望族或者已有从军经历的同学相比,来自陕西农村的杜聿明显得格外朴实。 军校毕业后,杜聿明被分配到教导团担任副排长,这是最基层的军官职务。在这个位置上,他认真钻研军事技能,一丝不苟地完成每一项任务。 随后调任武汉分校学兵团中尉连长时,杜聿明开始崭露军事教育的才能。他不仅要求部下严格训练,自己更是以身作则,每天和士兵一起操练。 在北伐战争期间,杜聿明所在的部队并非主力。他作为一名中层军官,带领部队参与了一些次要战役,但并未获得太多立功的机会。 这段时期的杜聿明,就像一颗深埋在土壤中的种子,在默默积累着养分。他从基层军官做起,历任教导第2师营长、团长等职务,一步一个脚印地向上攀升。 与其他迅速崭露头角的黄埔同学相比,杜聿明的升迁速度并不算快。直到担任第17军第25师旅长、副师长时,他在军中的影响力才逐渐显现。 1937年抗战全面爆发后,杜聿明开始展现出不同于其他将领的军事才能。他积极研究德国闪电战的战术理论,并努力将这些现代化的作战方式引入中国战场。 在这个过程中,杜聿明逐渐形成了自己独特的军事思维。他认为中国军队不能一味采取消极防御的战术,而是要学会运用现代化装备,发挥机动作战的优势。 1939年,杜聿明被任命为第5军军长,这给了他施展才华的机会。他大力推进部队的现代化建设,特别注重装甲部队的训练和使用。 在他的努力下,第5军逐渐成为国民党军队中装备最精良、战斗力最强的部队之一。这支部队不仅配备了先进的坦克和装甲车,还培养了一批熟悉现代化作战的军官。 1939年底的桂南会战中,杜聿明指挥部队在昆仑关一带与日军展开激战。面对号称"钢军"的日本第五师团,他没有采取传统的防御战术。 他巧妙地运用地形优势,配合装甲部队的机动能力,对日军实施了一系列快速突击。这种进攻性的作战方式,打破了日军一贯的战术预期。 在昆仑关战役中,杜聿明的部队重创了日军第五师团。这场胜利不仅提振了中国军队的士气,更证明了现代化作战方式的有效性。 随后,杜聿明又带领部队参加了缅甸战役,与盟军一起对抗日军。在这场战役中,他的部队展现出了良好的协同作战能力。 杜聿明的军事成就,不仅体现在战场胜利上,更体现在他对中国陆军现代化建设的贡献上。他积极推动装甲兵、伞兵等新型兵种的建立。 在他的带领下,中国军队第一次真正掌握了现代化战争的作战方式。这种改变不仅对当时的抗战产生了重要影响,对中国陆军的长远发展也具有深远意义。 杜聿明的军事思想和实践,在当时的国民党军队中可以说是独树一帜。他不满足于传统的消耗战和阵地战,而是追求以速度和火力取胜。 这种创新精神,使他在抗战中取得了一系列重要战果。他指挥的部队,多次在与日军的正面交锋中取得优势,打破了日军不可战胜的神话。 抗战胜利后,杜聿明在内战中的表现却暴露出其战术思维的局限性。他过分依赖在抗战中行之有效的进攻战术,没有充分认识到内战与抗战的本质区别。 1948年的淮海战役中,这个问题表现得尤为突出。面对解放军的包围战术,杜聿明仍然坚持以正面突击为主的战术思想。 他的这种战术选择,在广阔的淮海战场上遭遇了严重挫折。解放军采用灵活的运动战术,而杜聿明的部队却在强调正面突击的同时,逐渐失去了战场的主动权。 最终,这种战术上的固守导致其部队被分割包围,在陈官庄地区陷入重围。这次失败标志着杜聿明在军事生涯中的重大转折点。 然而,在新中国成立后,杜聿明展现出了难能可贵的转变。他积极接受新中国的改造,开始反思自己的过往。 1961年,杜聿明被任命为全国政协文史资料研究委员会专员。在这个新的岗位上,他开始了人生的另一种贡献。 他利用自己丰富的军事经验,开始撰写重要的军事历史资料。《淮海战役始末》、《辽沈战役概述》等著作,为后人研究这段历史提供了宝贵的第一手资料。 在晚年,杜聿明还积极关注祖国统一事业。他多次发表文章,呼吁台湾的旧部和友人为祖国统一作出贡献。 1978年,他当选为第五届全国人大代表、全国政协第五届常委。这些职务的获得,体现了新中国对他积极转变的肯定。 在政协工作期间,杜聿明表现出了高度的责任感。他认真参与各项工作,为国家的建设事业贡献自己的一份力量。 他特别注重军事历史资料的收集和整理工作。通过整理这些历史资料,为后人留下了宝贵的历史财富。 直到1981年去世,杜聿明始终保持着对工作的热情。