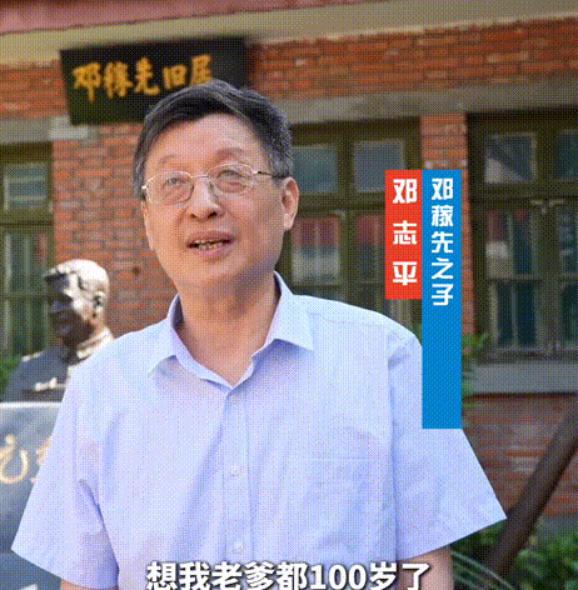

“两弹一星”元勋邓稼先百年诞辰之际,他的儿子邓志平感慨地表示:“我父亲都已经100岁了,没想到大家都还能记得他……” 1924年6月25日是邓稼先的诞辰。在当时,邓稼先尚且是一个普通的婴儿,他的家庭被局势裹挟,只能离开家乡前往北平。他从上学起就在北平,直至抗日战争爆发时,他才上初中二年级。 因为抗日战争,邓稼先没有办法上学读书,他在两年后又重归校园,那时北平已经是沦陷区了。邓稼先眼睁睁地看着日本的侵略者在自己的国土上肆意妄为,心中的怒火熊熊燃烧。 在日军逼迫学生举旗庆祝时,他再也忍受不了,把交到他手中的日本国旗扯碎,又不解气地踩了踩。 邓稼先因此被父亲安排送往昆明上学。离开时,父亲对邓稼先说:“爱国是好事,你这次出去,一定要好好学习科学,这对国家有大用。” 邓稼先将父亲的叮嘱牢牢记在心里,他没有父母照应,在四川读到高中毕业,又考取了西南联合大学的物理系,自此开始了钻研科学的道路。 他在大学毕业后还曾投身于民主革命运动,也先后在一些学校任教。然而,随着国家的现状血淋淋展现在他的面前,邓稼先深深明白一个道理,要想让自己的国家强大,就必须掌握强有力的力量。 1948年,邓稼先毅然决然选择了出国留学,他怀抱着学习先进技术、改变祖国落后水平的目标踏上了前往美国的轮船,并表示:“等我学成后一定回来,成为祖国建设需要的人才。” 邓稼先在大学获得博士学位,同时也展现出自己独特的能力。美国看到了他的才能,开出丰厚的条件来诱惑邓稼先,却从未动摇邓稼先的意志。1950年,邓稼先选择回国,在研究所进行原子核理论研究。 几年里,邓稼先从未停止过自己的步伐。在研究和进步的同时,一直等待着祖国真正需要他的时候。 终于,有一天,他接到了国家的严格保密工作。邓稼先听着那语焉不详的邀请,明白需要自己发挥所长、为祖国建设的时候到了。邓稼先当时34岁,他的家庭以后将不再出现他的身影,他的声名将埋藏在暗处不得显露,然而他毫不犹豫地答应下来。 此后,邓稼先因为自己的研究能力被委以重任,在研究院先后担任重要职位。 在他前往研究核武器不到一年的时间,苏联单方面撕毁协议,撤回了一切原子弹研究员和研究资料,邓稼先在他的研究院听着,身上的压力更大,动力也更足了。他知道,自己必须毫不停歇地投身于核武器的研究,成功之后,他的祖国将改变如今任人欺辱的境地。 当时新中国成立,国家一穷二白,不仅是搞研究要钱,生产生活各个领域都需要钱。因此,虽然邓稼先等人是举国之力做研究,也仍然无法给他们提供如美国一般的优良研究条件。 但是邓稼先并没有落差,他深知自己的目标是什么,在高端的实验室为他国研究武器,不如在土房子里给祖国搞建设。 邓稼先没有先进的仪器,也没有充足的研究经费,就连核武器相关的研究人才都很少。然而邓稼先从未说过一声苦,他拿着算盘、笔和纸,计算着核武器研究的数值;他在认识到国家青年科研人员的水平欠缺后,就自己组织培训、授课,鼓励青年人才讨论问题。 他毫无保留地燃烧自己,为科研工作的顺利开展耗尽心血。在他的带领下,我国的核武器研究不断向前推进,科研人才不断涌现,为祖国的研究事业打下了坚实的基础。 邓稼先自身热爱生活,有很多小爱好,他喜欢喝酒、听京剧、还喜欢美食。然而在大漠研究数十载,他将这些都埋藏了,因为戈壁什么人也没有,只有他们这群研究员和军队。 虽然邓稼先是核武器研究的领军人物,却从来没有认为自己的生命高人一等,尤其在核武器研究上更是如此。他对核武器的了解比任何人都深,他更是明白核辐射的危害和后果。 然而他依然在核弹偏离轨迹、未知情况的前提下选择只身上阵,抢着上去捡起原子弹碎片,放在眼前仔细检查。 没有人能够拦得住邓稼先,五十多岁的邓稼先说:“这事我不去谁去?我不上谁上?”难道要让年纪轻轻的研究员上去吗?他们之后的人生明明可以做更多的贡献。 邓稼先没有说出口的话大家都明白,正因如此,大家才更对邓稼先身先士卒的精神无比钦佩。如果说战场上的将领一马当先能够给将士以鼓舞,那么核研究就是邓稼先的战场,他就是这个领域的将领。 1986年的时候,62岁的邓稼先因为核辐射患直肠癌,就此离开了人世。他的一生就是所有科研人员的一生,是每一个先辈呕心沥血默默奉献的一生。 没有人会忘记他,他的精神永远照耀着我们,他的名字也永远在祖国的历史上熠熠生辉。