毛主席的小儿子毛岸青八十三岁生日,妹妹李敏和女儿孔东梅,小妹妹李妠和丈夫王景青一起共贺哥哥生日快乐,幸福安康! 1923年11月的长沙,毛岸青在这座革命热土上诞生。作为毛泽东与杨开慧的第二个孩子,他的童年注定与革命事业紧密相连。 那时的父亲毛泽东正在湖南各地奔波,领导工人运动和农民运动。母亲杨开慧一边照顾年幼的孩子们,一边承担着整理革命文献的工作。

1926年,一家人随着父亲的工作调动来到武汉。在这里,母亲杨开慧诞下了毛家最小的孩子毛岸龙。 1927年,国民党反动派发动"四一二"政变,革命形势急转直下。为了保护家人的安全,毛泽东不得不与妻儿分离。

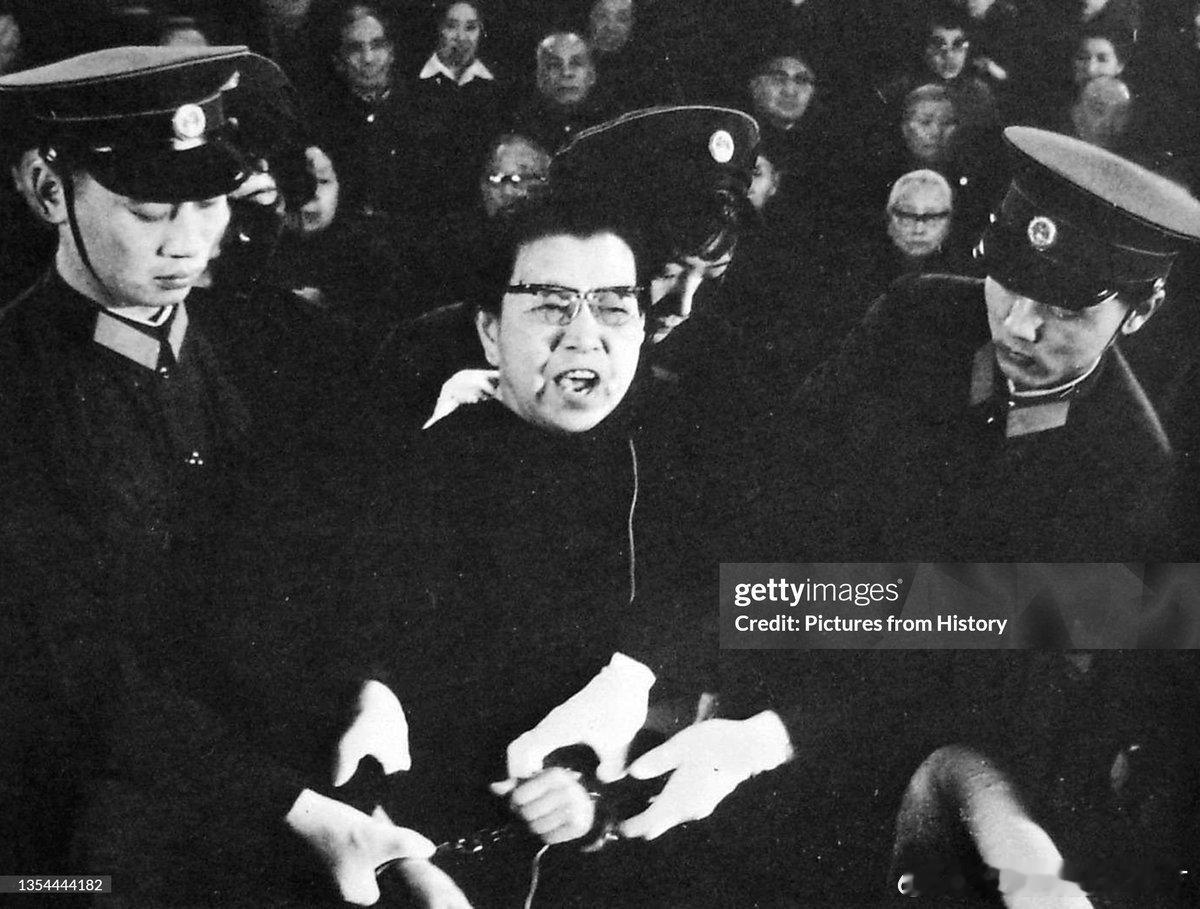

在随后的三年里,杨开慧带着三个年幼的孩子在长沙继续坚持革命斗争。 1930年的秋天,杨开慧被反动军阀何键逮捕并惨遭杀害。当时年仅七岁的毛岸青与兄弟一同被捕,经过地下党组织的营救才得以脱险。 被救出后的三兄弟辗转来到上海,在"红色牧师"董健吾的帮助下进入了大同幼稚园。然而命运依然不肯眷顾这些幼小的生命,最小的弟弟毛岸龙因病夭折。 在上海流亡期间,毛岸青曾经遭受重创,是哥哥毛岸英及时找到好心人救助,才使他转危为安。这段艰难的岁月持续了五年之久。 1936年,组织安排十三岁的毛岸青和哥哥毛岸英前往苏联学习。在异国他乡,两兄弟相依为命,共同面对新的挑战。 在苏联的求学生涯中,毛岸青认真学习,掌握了熟练的俄语。第二次世界大战爆发后,他积极参与后方支援工作,为苏联卫国战争贡献自己的力量。 战争期间,他参与了挖战壕、运送伤员、构筑防御工事等工作。虽然身体状况不佳,但他从未退缩,用实际行动展现了革命家庭子女的担当。 在苏联的十一年时光,不仅让毛岸青掌握了专业知识,更重要的是培养了他坚定的革命理想。在这片红色土地上,他深入学习马列主义理论。

1947年,毛岸青与哥哥毛岸英一同回到祖国。在组织的安排下,他来到黑龙江克山县参加土地改革试点工作。 在克山县的八个多月里,他深入农村,了解基层情况。虽然身体状况不佳,但他仍然坚持工作,用自己的方式为土地改革贡献力量。通过亲身参与,他见证了土地改革给农民带来的巨大变化。

同年,经过蔡畅和李富春的介绍,毛岸青正式加入中国共产党。 1949年7月,新中国成立前夕,毛岸青调入中共中央宣传部马列著作编译室。凭借在苏联留学期间掌握的俄语专长,他担任了俄文翻译的工作。

在编译室工作期间,毛岸青投入大量精力翻译马列主义经典著作。他陆续翻译出版了十多部马列主义理论著作和政治理论书籍。

除了翻译工作,毛岸青还致力于马列主义中国化的研究。他发表了多篇相关学术文章,成为研究马列主义中国化的第一批学者之一。 在学术研究方面,毛岸青与众多专家学者合作,参与编撰了大量历史文献。

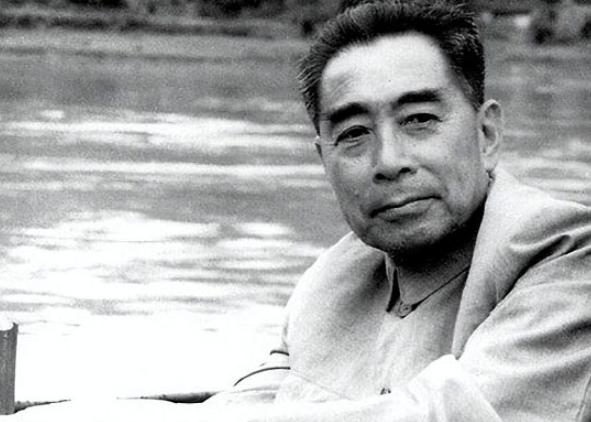

他还积极参与革命历史题材影视作品的创作。《杨开慧》等影视剧的拍摄过程中,他提供了许多珍贵的历史资料和建议。 为了让更多人了解革命历史,毛岸青与妻子邵华合作出版了多部回忆录。《我们爱韶山的红杜鹃》、《中国出了个毛泽东》等著作,记录了许多鲜为人知的历史细节。 1960年,三十六岁的毛岸青在旅大疗养时遇到了二十二岁的邵华。这次相遇成就了一段持续近半个世纪的美满姻缘。 当年五一劳动节,两人举行了简单的婚礼仪式。婚后,他们育有一子毛新宇,组建了幸福的小家庭。 毛岸青的妹妹李敏和李妠经常来探望这个大哥。作为毛泽东的子女,他们之间的手足之情弥足珍贵。 李敏和李妠各自成家后,常带着家人一起来看望毛岸青。李敏的女儿孔东梅和李妠的丈夫王景青都与毛岸青保持着亲密的关系。 每逢节假日,全家人都会聚在一起,共叙天伦之乐。这种温馨的家庭氛围,为毛岸青的晚年生活增添了许多欢乐。 父亲毛泽东虽然工作繁忙,但一直非常关心毛岸青的生活。通过书信往来,父子二人保持着密切的联系。 毛主席多次在信中询问毛岸青的身体状况和工作情况。他叮嘱儿子要注意身体,好好工作,继承革命传统。 毛岸青对母亲杨开慧的思念从未停止。每年清明节,他都会在家人的陪同下前往母亲的墓前祭扫。他经常向家人讲述母亲生前的故事,让革命精神代代相传。 在生命的最后时光,毛岸青选择与母亲长眠于同一片土地。这个决定得到了家人的理解和支持。 2007年3月,毛岸青与世长辞,享年八十四岁。第二年,他的妻子邵华也追随而去。 按照他们的遗愿,家人将他们安葬在长沙板仓杨家墓,与杨开慧烈士长眠于一处。 家庭成员之间的相互扶持,让毛家的革命精神得以传承。李敏、李妠等人都在各自的岗位上继续为国家发展贡献力量。