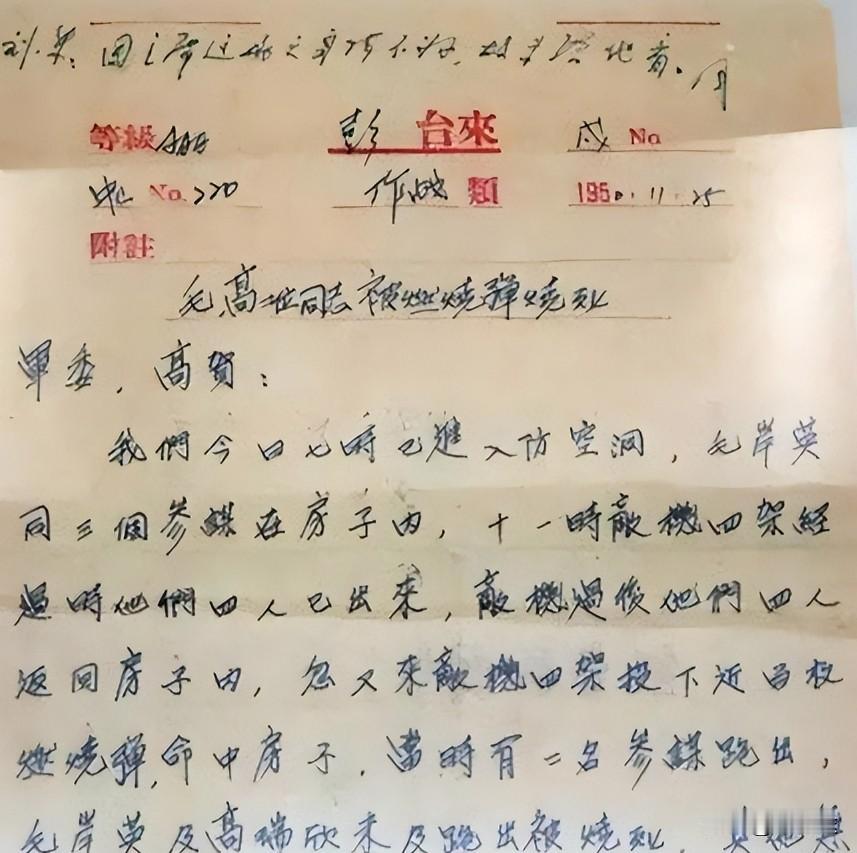

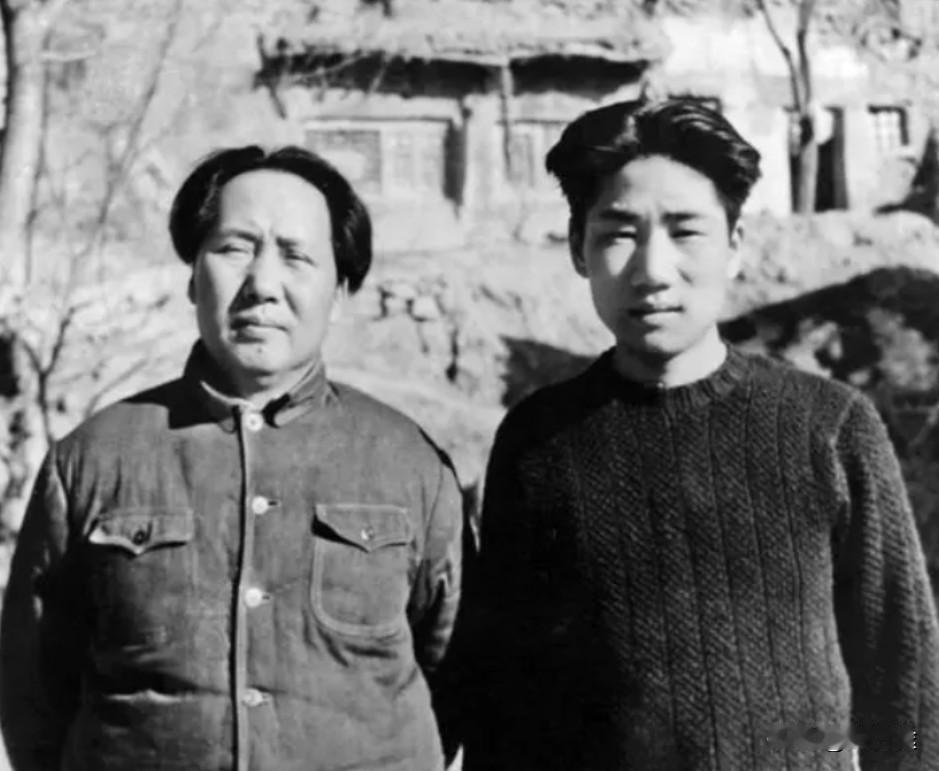

朝鲜首次公开毛岸英牺牲真相,内容简短却十分炸裂,万万没想到真凶竟并非美国,而是三个波兰人…… 信源来源:《首次公开的彭德怀绝密电报讲述毛岸英牺牲细节》——观察者网 1950年11月25日,朝鲜北部的大榆洞,空气中弥漫着战火的余烬与紧张的气息。 毛岸英作为志愿军司令部的机要秘书和俄语翻译,他与几位参谋在简陋的木屋里忙碌着,处理着各类事务,紧张的工作节奏与外面的战事紧密相连,空气中充满了隐隐的危机感。 那天的天空阴沉,战斗的气息无时无刻不在笼罩着这片土地。 突然间,几架敌机猛地出现在空中,打破了这一切的平静,它们像雷霆般撕裂了天空,带着毁灭的气息朝着大榆洞的阵地飞来。 敌机的袭击迅猛而突然,几乎没有任何预警。 几架敌机在天空中盘旋,接着投下了大量凝固汽油弹。随之而来的,是令人震耳欲聋的爆炸声,空气中弥漫着火药和燃烧的气息。 那片本已破旧的木屋,顿时成为了熊熊烈火的焦点。 火焰疯狂吞噬着屋内的一切,剧烈的爆炸震动着整个区域,木质结构在火海中发出撕裂的声音,几乎一瞬间,原本充满日常工作的屋子就变成了死亡的陷阱。 在这一刻,毛岸英与其他三名参谋迅速做出了反应,急速从屋内冲了出去。 命运似乎总喜欢在关键时刻做出无情的安排,当他们刚刚撤回屋内,准备稍作休息时,第二波敌机的攻击又突然降临。 第二波凝固汽油弹投下的瞬间,屋子再次被点燃,火焰愈发凶猛,空气的温度骤然升高,几乎让人窒息。 此时,所有的逃生希望仿佛都被这无情的火海吞噬,原本50平方米的木屋瞬间变成了不可挽回的死亡区域。 在那时,所有的生死抉择都变得无法预测,毛岸英和高瑞欣未能及时逃脱,最终被烈火吞噬,牺牲在那场突如其来的袭击中。 尽管另外两名参谋成功逃生,但毛岸英与高瑞欣的命运早已被战争的无情安排改变。 当时大家普遍认为是美军的飞机进行的轰炸,但随着后来的档案解密,真相逐渐浮出水面。 原来,袭击大榆洞的轰炸机隶属于南非空军,而造成毛岸英牺牲的飞行员利帕夫斯基,实际上是名波兰籍军人。 毛岸英的牺牲,更像是抗美援朝战争中无数战士的缩影。 在那个烽火连天的年代,所有志愿军战士都站在了同一个阵地上,为了共同的理想与目标,奋勇拼搏,每一位志愿军战士都明白,自己的生命是国家、是民族的一部分,而战争的残酷正要求他们以血与肉捍卫家园。 毛岸英的牺牲震动了整个中国,对于彭德怀来说,这一消息尤为沉重。 作为志愿军司令员,他深知战场的无情,也深刻感受到自己肩负的责任。 毛岸英不仅是毛泽东的儿子,更是一名普通的革命战士,他的牺牲,不仅是个人的痛失,更是国家和革命事业的重大损失。 在得知毛岸英牺牲的消息后,彭德怀的心情无比复杂,内心充满了悲痛和责任感。 对于彭德怀而言,毛岸英的安葬问题更是一个难以回避的政治与情感难题。 作为一位历经风雨、经验丰富的领导人,彭德怀深知,这一问题不仅关系到一个人的安葬,更关乎国家和军队的价值观,甚至影响到人民心中的革命信念与士气,毛岸英的遗体是否应送回国内安葬?这个问题萦绕在彭德怀的心头,无法轻易抉择。 虽然毛岸英是毛泽东的亲生儿子,但在彭德怀眼中,毛岸英与其他志愿军烈士并无区别,所有为了革命事业英勇牺牲的英雄,应该得到同样的尊敬与纪念。 考虑到当时中国正处于特殊的历史时刻,战争对社会和国家的影响深远,彭德怀感到,如果特别为毛岸英举行葬礼并将其遗体送回北京,可能会引发过多的政治纷争,这不仅可能导致人们对牺牲烈士待遇的不公,更可能滋生政治上的不稳定因素,打破革命的集体主义精神。 毕竟,抗美援朝战争中,许多志愿军战士都在异国他乡英勇牺牲,他们的遗体并没有被送回故土安葬,是否因此就应为毛岸英享有特殊待遇?彭德怀深知,这样的决定关乎整个国家的面貌与价值观。 彭德怀不止一次思考这个问题,在自己的内心挣扎了很久。 他明白,这个问题不仅是对毛岸英个人的纪念,更关乎全体革命烈士的尊严和国家革命精神的体现。 最终,彭德怀决定,毛岸英与所有英勇牺牲的志愿军战士一样,应该安葬在他为之流血的土地——朝鲜。 他坚信,这样的选择不仅能够弘扬中国革命的精神,也能深化中朝两国人民之间的友谊。 彭德怀用理性与革命情怀,做出了这一决定。 于是,他写下了长达几页的信,向周恩来表明自己的立场,并主张将毛岸英安葬在朝鲜,而非北京,且不举行任何特殊葬礼。 周恩来在看到彭德怀的信后,迅速将其转交给毛泽东,毛泽东经过一番深思熟虑后,做出了决定:“不必,死哪埋哪吧!” 毛泽东坚决认为,毛岸英的遗体应该和其他烈士一样,埋葬在他为之献身的朝鲜,而不是在北京举行特殊的葬礼,他强调,毛岸英的牺牲不应被特殊化,更不应将其从众多牺牲者中拔出来,赋予过多的个人情感和荣誉。 就这样,毛岸英与成千上万在朝鲜战场上英勇牺牲的志愿军烈士一同,永远安息在那片他曾浴血奋战、为之献身的朝鲜土地上。