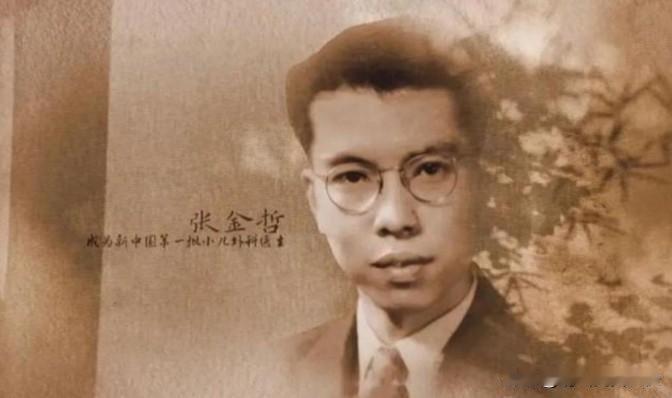

1948年,男子坚持要给刚出生3天的女儿开刀放血,他割开女儿后背溃烂处,挤出黑血块,看着奄奄一息的孩子,妻子吓得瘫软在地,他却因此攻克了致死率100%的皮下坏疽症。 1920年,张金哲出生在河北宁河县的一个盐业世家。从小生活在盐场附近的他,常常在家族经营的制盐工具修理厂里玩耍,对各种机械工具产生了浓厚的兴趣。 这份对机械的热爱,在日后帮助他改良了多项医疗器械。而真正改变他人生轨迹的,是一本讲述医者仁心的书籍,书中"宁为良医,不为良将"的古训深深打动了年轻的张金哲。 1937年,抗日战争全面爆发,17岁的张金哲在硝烟弥漫中踏上了求学路。为了躲避日本人的控制,他放弃了多所名校,最终选择了当时仅存的三所独立院校之一——燕京大学。 在燕京大学预科就读期间,张金哲亲眼目睹了底层民众的疾苦,这更加坚定了他学医救人的决心。然而1941年,太平洋战争爆发,协和医学院被迫关闭。 为了不向日本侵略者低头,张金哲辗转多所学校继续求学。在颠沛流离中,他对医学的热爱不减反增,将所有精力都投入到了专业知识的学习中。 1945年抗战胜利后,张金哲来到北京中央医院(现北京大学人民医院)担任实习医师。凭借在求学期间积累的扎实知识和临床经验,他很快就从实习医师晋升为外科住院医师。 在医院工作期间,张金哲亲眼目睹了许多患儿因无法得到及时有效的治疗而失去生命。这些经历让他深刻认识到,中国儿科医疗水平的落后,以及开展儿科专业研究的迫切性。 1948年初,一种名为婴儿皮下坏疽的传染病开始在全国蔓延。这种疾病主要侵袭新生儿,一旦感染,婴儿的皮肤下就会形成脓肿,短短几天内就会夺去幼小的生命。 在当时的医疗条件下,这种疾病几乎等同于死亡通知书。全国各地的医院都对此束手无策,眼睁睁地看着一个个新生儿离开人世。 张金哲通过观察大量病例,发现这种疾病的特点是在皮下形成脓血。他提出了一个大胆的设想:通过手术切开感染部位,及时排出脓血,或许能阻止病情的恶化。 这个想法在当时的医学界引起了轩然大波。许多经验丰富的老医生都认为,对脆弱的新生儿进行手术风险太大,一旦出现意外,后果不堪设想。 面对质疑,张金哲并没有放弃自己的医学判断。他继续研究病例,完善手术方案,等待一个能够验证这个治疗方法的机会。 命运弄人,就在这个时候,张金哲刚出生三天的女儿也感染了皮下坏疽。面对这个残酷的现实,张金哲不得不作出一个艰难的决定。 他向医院申请,要亲自为女儿实施手术。这个决定不仅需要专业的医术,更需要巨大的勇气,因为一旦失败,他将永远失去自己的孩子。 在手术室里,张金哲小心地在女儿后背的溃烂处切开一个口子。随着切口的扩大,黑色的脓血开始往外流出。 手术过程中,他的妻子在手术室外等待,当看到女儿奄奄一息的样子,吓得瘫软在地。但张金哲必须保持镇定,继续完成这个可能改变医学历史的手术。 手术结束后的几天里,张金哲的女儿情况逐渐好转。伤口开始愈合,体温降到正常,脸色也渐渐红润起来。 这台手术的成功,不仅挽救了他女儿的生命,更为治疗婴儿皮下坏疽开创了先例。从此以后,这种曾经被认为是绝症的疾病,终于有了治愈的希望。 张金哲的治疗方法很快在医学界传开。越来越多的医生开始采用这种方法,挽救了无数婴儿的生命,将这种疾病的死亡率从100%大幅降低。 1950年,新中国成立后的医疗体系改革中,北京大学医学院决定设立小儿外科。张金哲凭借在婴儿皮下坏疽治疗上的突出成就,成为了这个新科室的核心人物。 当时的小儿外科几乎是从零开始,很多医疗器械都是为成年人设计的,无法用于儿童患者。这让张金哲想起了儿时在盐场修理厂的经历,开始着手改良各种医疗器械。 张金哲设计的"张氏钳"成为了小儿外科手术中不可或缺的工具。这种专门针对儿童设计的手术钳,大大提高了手术的精确度和安全性。 他还研制出了中国第一台儿童心电监护仪,解决了手术中监测儿童生命体征的难题。随后,他独创的"基加局"、"扎头皮"、"摸肚皮"三种手术技法,因其独特的创新性和实用价值,被医学界称为"北京三绝"。 在教学方面,张金哲始终坚持亲力亲为。即使到了96岁高龄,他仍然坚持站在讲台上为医学生授课。 他的最后一次授课发生在妻子去世的当天,但他仍然按照约定完成了教学任务。这种对医学教育的执着精神,感动了无数学生。 99岁时,张金哲依然活跃在医院门诊第一线。直到2020年因为疫情防控需要,医院才不得不请这位百岁老人暂时离开门诊。 即便如此,102岁高龄的他仍然坚持参与医院的日常查房工作。每天清晨,都能看到这位老人家穿梭在病房之间,为患者检查病情。 他的杰出贡献得到了广泛认可,1997年当选为中国工程院院士。2000年,他又获得了被誉为小儿外科界"诺贝尔奖"的丹尼斯布朗奖。