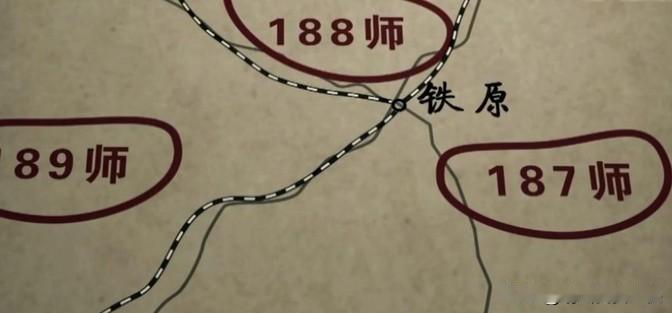

1951年,抗美援朝战役,彭德怀命蔡长元以死抗敌,谁知蔡长元转头就下令解散军队,却“出色”完成了任务,怎么回事? 1951年,抗美援朝战役中,一场被历史遗忘的战斗激烈上演。长津湖战役的名声震撼人心,但"铁原阻击战"更是展现了中国军队的英勇与智慧。 在朝鲜半岛的战场上,铁原地区是一个至关重要的战略要地。这里不仅是连接朝鲜南北的铁路交通枢纽,更是志愿军向前线运送补给的生命线。 1951年5月,第五次战役接近尾声,志愿军部队在连续作战后普遍出现弹药不足、给养紧缺的情况。为了调整部队状态,彭德怀决定将部队撤至三八线以北。 美军司令李奇微敏锐地发现了这一战机,他制定了一个"釜底抽薪"的进攻计划。美军打算通过夺取铁原,切断志愿军的后勤补给线,让前线部队陷入孤立无援的境地。 为实现这一目标,李奇微调集了数量庞大的作战力量。七万多名美军精锐,配备了一千多门重型火炮,一千多辆坦克,还有大量的战机提供空中支援。 面对如此悬殊的力量对比,彭德怀将这个艰巨的防御任务交给了63军。他命令傅崇碧率领的63军必须在铁原坚守15天,为其他部队调整创造时间。 而在63军中,189师成为了抵挡美军第一波进攻的关键部队。彭德怀对189师师长蔡长元下达了死命令:必须在铁原前沿阵地阻击美军三天。 这个任务看似简单,实则几乎不可能完成。当时的189师仅有9400多人,是一支轻装部队,重武器极其有限。面对美军的重装集群,这支部队就像是以卵击石。 面对这场看似不可能完成的任务,蔡长元没有选择按照常规战术死守阵地。他仔细分析了美军的作战特点,发现美军最依赖的就是其强大的火力优势和装甲优势。 这种优势在面对集中的防御阵地时,能够发挥出最大的杀伤力。但如果找不到明确的打击目标,这些优势就会大打折扣。 经过深思熟虑,蔡长元作出了一个令人意外的决定。他下令将189师的9400多名战士就地解散,改变传统的集中防御方式。 这个命令立即在全师上下引起了轩然大波。按照常理,部队越是面临强敌,越要团结一心,集中力量。而蔡长元却反其道而行之,这种做法在当时看来无异于自寻死路。 但蔡长元的这个决定其实暗含深意。他将全师官兵分成了200多个作战小组,每组30到40人,分散部署在铁原地区20公里宽、25公里深的防御区域内。 这些小规模作战单位各自为战,但又相互配合。他们像是编织了一张大网,每个战斗小组就是网上的一个结点,彼此呼应,互为犄角。 这种战术安排完全打乱了美军的进攻节奏。美军的重炮和坦克面对分散的小股部队,就像是用大锤砸蚊子,既打不准,又费力不讨好。 更重要的是,这些分散的战斗小组就像是藏在美军进攻路线上的"地雷"。美军不得不放慢进攻速度,小心翼翼地清除这些威胁。 如果美军选择无视这些小股部队直接向前推进,就会面临被切断补给线的风险。这些游击式的作战小组随时可能从侧翼或后方发起攻击,给美军造成致命威胁。 这种战术还有一个意想不到的效果。美军的情报系统难以准确掌握志愿军的实际兵力,无法判断这些分散的部队背后是否还有更大的主力在支援。 每个战斗小组都充分利用地形优势,采取灵活机动的战术。他们或是设伏、或是佯攻、或是骚扰,让美军疲于应付,始终无法形成有效的进攻态势。 在这场持续三天的阻击战中,189师付出了极其惨重的代价。从最初的9400多人,到战斗结束时仅剩800多人,4500多名勇士永远长眠在了铁原的土地上。 这些分散作战的小组虽然没有获得最终的胜利,但他们成功完成了延缓美军进攻的任务。这三天的时间,为志愿军主力部队构建防御工事创造了宝贵的机会。 在战斗最激烈的时候,蔡长元始终坚持在前线指挥。当美军发起最后的猛攻时,他带领剩余的战士与敌人展开殊死搏斗,最终身中多弹,壮烈牺牲。 验尸时发现,蔡长元的身上还留着11片弹片,这些未能取出的弹片见证了这位指挥官的英勇无畏。他用生命实践了"以死卫国"的誓言,践行了军人的使命。 铁原阻击战的胜利意义远远超出了战术层面。这场战役不仅挫败了美军切断志愿军补给线的企图,更重要的是展现了中国军队在面对强敌时的智慧与勇气。 189师创造的分散防御战术,成为了以弱胜强的经典范例。这种战术充分发挥了中国军队灵活机动的特点,有效克服了装备劣势,为后续作战提供了宝贵经验。 从军事理论的角度看,铁原阻击战打破了传统的作战定式。它证明了在现代战争中,有时候"化整为零"比"集中优势"更有效,战术创新可以弥补武器装备的差距。

彬彬有丽

向最可爱的人致敬!!!