1938年一天夜里,日本特务葛海禄在追击东北抗日联军时突然性瘾大发,便偷偷从样子沟下屯来到上屯想抢几名村妇作乐。途中,他看到西山河谷中闪烁着微微的火光,凭着自己多年“扫荡”经验,判定这必然是抗联队伍在此歇息整顿。

1938年的东北,正值抗日战争打得最凶的时候。东北抗日联军第五军第一师活跃在这一带,跟日军拼得你死我活。这支队伍里,有个特别的小分队,由八个女战士组成。她们是冷云、胡秀芝、杨贵珍、郭桂琴、黄桂清、王惠民、李凤善和安顺福,年纪最大的23岁,最小的才13岁。别看她们年轻,可个个都是从战火里滚出来的硬骨头,用命在跟侵略者干。

冷云是这八个人的头儿,23岁,经验老到。她带队打过不少硬仗,擅长组织突围,手底下功夫扎实。胡秀芝和杨贵珍是近战能手,一个动作快准狠,一个力气大招招致命。郭桂琴和黄桂清年纪小,胆子却不小,枪法准,能在关键时候顶上去。王惠民和李凤善跑侦查,腿脚利索,眼力好,常在敌人鼻子底下摸情报。安顺福才13岁,个头小却硬扛着大包弹药和干粮,战斗中从不掉链子。这八个人配合默契,靠着这股子韧劲在战场上撑了下来。

那天晚上,抗联第五军第一师刚在乌斯浑河边停下来歇口气。连着几天跑路打仗,人都快累垮了。她们在柳丛里点了小堆火取暖,吃点冻得邦硬的窝头垫肚子。主力部队也在附近休整,大家都绷着根弦,防着日军追上来。而这时候,葛海禄这家伙带着一队日军正好在附近转悠。

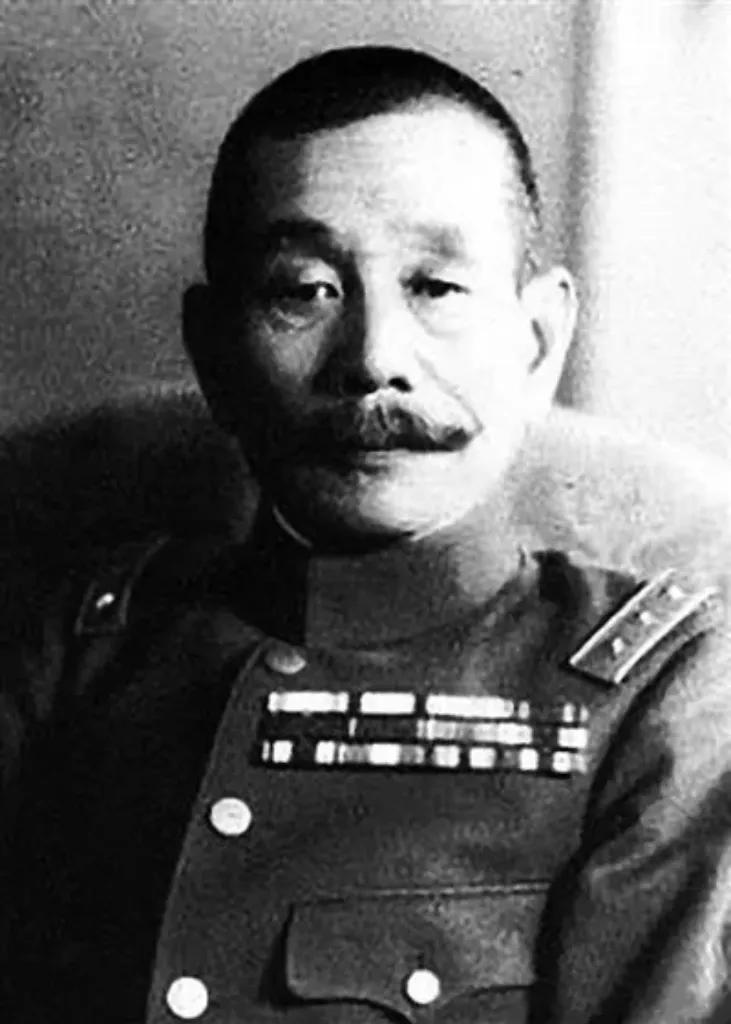

葛海禄是个日本特务,名声烂得不能再烂。这人干过不少缺德事,替日军卖命“扫荡”抗联,坑了不少人。他本来带着队伍追击抗联第五军第一师,走到样子沟下屯附近,却突然起了歹心。他丢下队伍,一个人摸到上屯,想抢几个村妇作乐。这种事他不是头一回干,仗着日军的势力,他在当地恶名远扬。可他没想到,这趟歪路没走成,反倒撞上了大事。

半路上,葛海禄瞅见西山河谷里有火光一闪一闪的。东北的冬天黑得早,那点光在雪地里特别显眼。他干“扫荡”这些年,鼻子比狗还灵,一下就猜到那是抗联的营地。原本他满脑子龌龊想法,这下子却觉得立功的机会来了。他赶紧掉头回去召集队伍,带着日军直奔河谷扑过去,想把抗联一网打尽。

抗联这边刚扎下营没多久,日军就摸上来了。天还没亮,枪声就响了。日军兵力占优,分几路包抄过来,火力压得抗联喘不过气。指挥官吹哨组织反击,可敌众我寡,形势很快就崩了。冷云带着七个姐妹分散开,打算从侧面顶住敌人。她们手里的家伙不多,子弹也快打光了,但还是硬着头皮拼。

这八个女战士真不是盖的。杨贵珍靠着石头掩护,干掉了一个冲在前头的日军军官。胡秀芝趁乱近身,拿刺刀捅倒一个敌人。郭桂琴和黄桂清子弹没了,就捡石头砸,硬是拖住几个日军。王惠民和李凤善跑去侧翼骚扰敌人,安顺福冒着枪子儿给伤员送补给。她们这么豁出去,愣是给主力部队争取到了撤退的时间。可代价是,她们自己被逼到了绝路上。

战斗打到最后,日军把她们围到了乌斯浑河边。主力部队已经突围出去,留下的八个女战士却退无可退。脚下是染红的雪,身后是冰冷的河水,子弹也用光了。冷云带头站出来,带着姐妹们手拉手,唱着歌一步步走进河里。她们没打算活着回去,也不肯让敌人抓住。这一下,日军傻眼了,葛海禄站在远处看着,啥也没干成。

主力部队撤到安全地方后,听说这事,个个眼眶都红了。她们的故事在队伍里传开了,成了激励大伙儿接着干的动力。第二天雪停了,河面上漂着几片破布条,是她们军装的碎片。抗联后来打仗更拼命,每次冲锋都带着对这八个姐妹的念想和对日军的恨。

葛海禄这人呢,后来咋样没人说得准。有传言说他没多久就在另一场仗里被流弹崩了,尸体扔野地里没人管;也有人说他拿了日军的赏钱跑了,躲起来苟活。不管咋样,他的名字在历史上就是个臭招牌,跟八个女战士的高光一比,差得不是一星半点。

多年后,当地人在乌斯浑河边立了块碑,上头写着“八女英魂,光照千秋”。碑不高,就两米左右,可立在那儿特别显眼。每到秋天,村民们会带点自家种的花放碑前,河水哗哗地流,跟这段历史一块儿留了下来。小孩儿也常跑来听老人讲这故事,风一吹,气氛挺沉的。