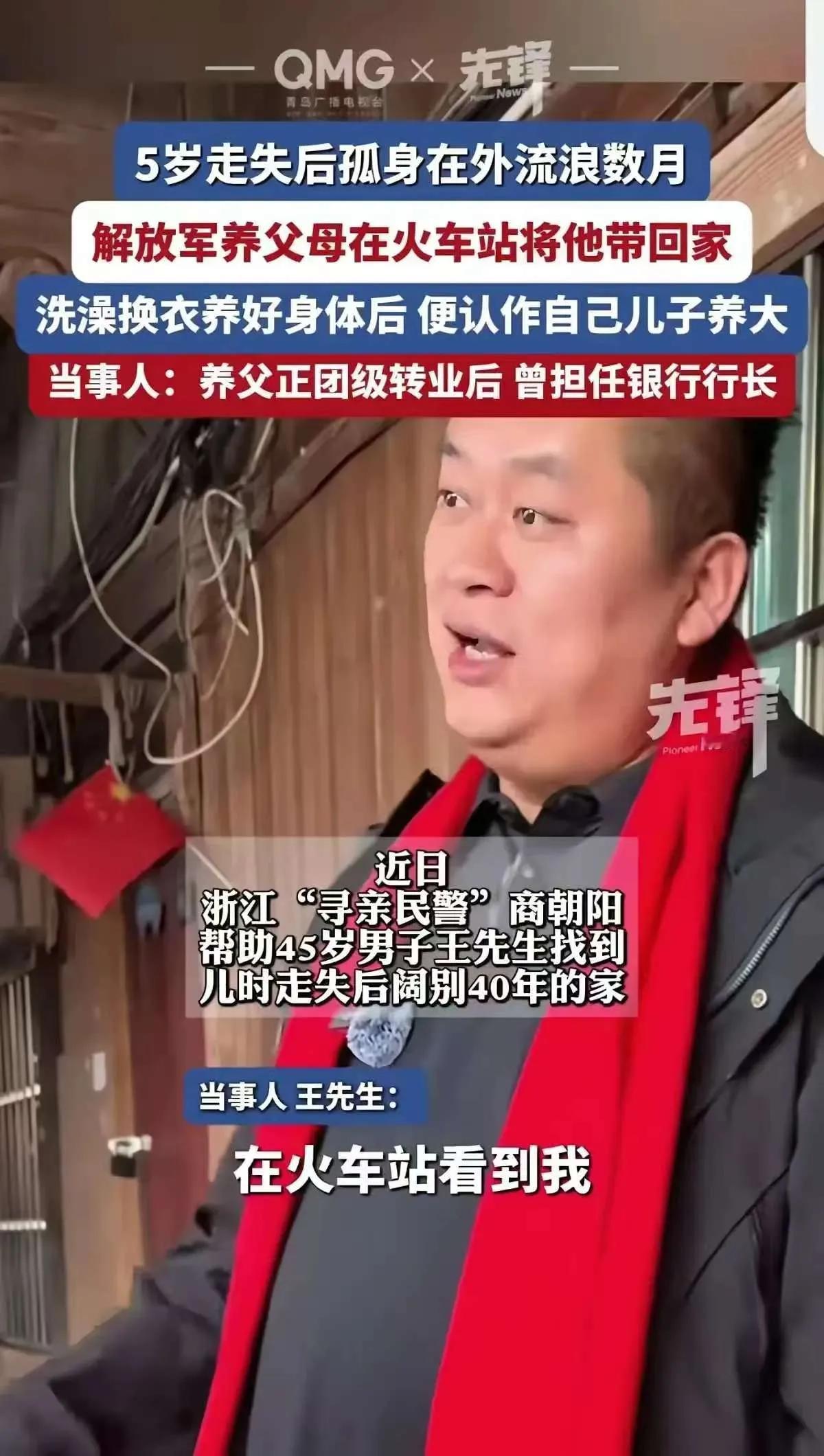

江西孤儿靠乞讨长大,23岁中央来人找他:你亲妈是个大首长! 井冈山脚下,1951年的一个阴雨天,街角蹲着一个衣衫褴褛的年轻人,破碗里叮当作响几枚铜板,雨水顺着他的脸淌下来,混着泥污,显得更加狼狈。突然,几双锃亮的皮鞋停在他面前,抬头一看,一群穿制服的人正盯着他瞧。 那年轻人吓得一哆嗦,手里的碗差点摔了,心想:我就是个要饭的,犯了啥事要这么多人围着我?他刚要开口辩解,却听见领头的人语气和蔼地说:“你是石来发吧?”他愣住了,点点头,脑子里却炸开了锅 这些人是谁?怎么知道他的名字?更离奇的是,那人接着说:“我们是奉你母亲的命令来找你的,她可是个大首长!” 石来发傻眼了,母亲?大首长?他从小跟着外婆讨饭,八岁时外婆去世,他靠捡破烂、要饭活到23岁,哪来的母亲,更别提什么首长了!这事儿透着蹊跷,他半信半疑地跟着这些人上了车,心里七上八下:是骗局,还是天上掉馅饼? 可接下来发生的事,却让他从此告别了街头的破碗,也揭开了一个尘封多年的革命传奇。 石来发的身世,得从他的母亲曾志说起。曾志,原名曾昭学,1911年出生在湖南宜章一个破落地主家庭。她从小聪慧过人,父亲虽家道中落,仍咬牙供她读书。13岁那年,她考入衡阳省立第三女子师范学校,正赶上革命思潮席卷全国,年轻气盛的她被点燃了热血,决心投身革命。 1926年,她考入湖南农民运动讲习所,加入中国共产党,从此走上了一条刀尖舔血的道路。 革命岁月里,婚姻和家庭对曾志来说像是过眼云烟。她先是被组织安排与夏明震结婚,那是个温柔的农民运动骨干,可惜1927年任务暴露,夏明震被敌人残忍杀害。悲痛未平,她又被派往井冈山,在那里遇到了蔡协民——红四军第七师的政委。 两人因共同的信仰和苦难走到一起,1928年11月,曾志在大井村生下了一个男孩。孩子落地没多久,战火逼近,夫妇俩忙于作战,根本顾不上襁褓中的婴儿。曾志咬着牙做出了一个艰难的决定:把孩子托付给战友石礼保夫妇抚养。 石礼保是红军32团副连长,夫妻俩膝下无子,对这孩子视如己出,取名石来发。 送走儿子那天,阴云压顶,曾志站在山坡上,风吹乱了她的短发,她强忍泪水,转身投入战斗。她不知道,这一别就是20多年,也不知道石来发后来会经历怎样的苦难——养父母在战乱中双亡,外婆带着他四处乞讨,熬到新中国成立,他才靠分到的土地勉强糊口,却依旧摆脱不了要饭的日子。 1951年,新中国成立两年,曾志已是中南局的高级干部,忙于工业建设和拨乱反正。她坐在广州的办公室里,窗外车水马龙,可她的眼神却时常飘向远方——那些送出去的孩子,如今过得怎样了? 她派人四处打听,终于在井冈山找到了石来发的下落。消息传来,她心跳加速,既欣喜又愧疚。手下的人风尘仆仆赶到井冈山,看到街头那个蓬头垢面的乞丐时,几乎不敢相信这就是首长的儿子。 重逢那天,广州的会客厅里,石来发局促地站在地毯上,粗糙的手指攥着衣角,低头不敢看对面的曾志。曾志却一眼认出了他,眼眶湿润,颤声喊了句:“来发……”母子俩对视良久,血脉的呼唤冲破了多年的隔阂。 石来发问:“为啥当初不要我?”曾志叹了口气,缓缓道出当年的无奈:革命如火如荼,她和蔡协民连命都保不住,哪有条件养儿育女?送走他,是为了让他活下去,也是为了她能继续战斗。 可就在众人以为曾志会把儿子留在身边、给他一份体面工作时,她却做出了惊人决定——让石来发回井冈山做农民。她语重心长地说:“你是井冈山养大的孩子,那里的先烈精神需要你传承,国家建设靠的是千千万万普通人,不是靠我开后门。” 石来发愣住了,带着不解回了山里,但他后来渐渐明白母亲的苦心,开始默默守护那片红色土地,当了半辈子的护林员。 曾志一生三段婚姻,三个孩子,却都因革命而分离。她与蔡协民离婚后,又嫁给陶铸,生下女儿陶斯亮,但她始终把个人情感压在心底,把青春和热血献给了国家。 新中国成立后,她历任中组部副部长,协助平反冤案,鞠躬尽瘁,直到1998年去世,骨灰一半洒在井冈山,一半伴着陶铸长眠广州。她留下的遗嘱简单却震撼:“死后不开追悼会,遗体解剖,有用的留下,没用的火化。” 石来发的故事,只是曾志传奇人生的一角。联网搜索资料显示,她在井冈山被称为“红军三女杰”之一,与贺子珍、伍若兰齐名。 她不仅参与黄洋界保卫战,还在土地改革中冲锋陷阵,是无数革命者中的缩影。而石来发后来改名蔡石红,守护井冈山直到晚年,他的儿孙也在红色教育中传承着这份精神。 从街头乞丐到革命后代,石来发的命运转折令人唏嘘,却也让人感慨:一个母亲的牺牲,换来的是一个国家的新生。这份亲情,隔着烽火与岁月,最终在井冈山的松涛声中找到了归宿。