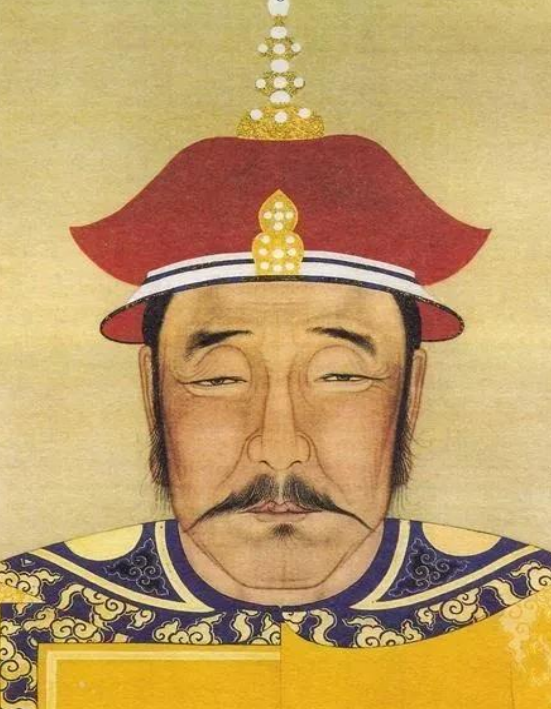

1601年,12岁的阿巴亥,嫁给43岁努尔哈赤,从此在8个妃子中获独宠。 瑷鸡堡的天空阴沉得像要塌下来,阿巴亥站在丈夫的灵前,风吹乱了她的发髻,她还没来得及哀悼,就听见有人低声说:“大妃,汗王让你陪他走。” 她猛地转头,眼神里满是惊恐和不解,68岁的努尔哈赤走了,留给她的是三个尚未成年的儿子和一个风雨飘摇的后金,可这句轻飘飘的话,却像一块巨石压得她喘不过气。 她不知道,这一切背后,是一场早已酝酿的权力风暴,而她,将成为风暴的第一个牺牲品。 阿巴亥的手指轻轻抚过努尔哈赤冰冷的脸,25年前,她还是个12岁的少女,被叔父送进这座王府时,满眼都是陌生和恐惧。那时的努尔哈赤43岁,满头黑发,眼神锐利如鹰,带着一股不容置疑的威严。 他有七个妻妾,可偏偏对这个小丫头动了心。1603年,大妃孟古哲哲去世,丧期刚过,14岁的阿巴亥就被扶上大妃之位。后宫里那些年长的妃子咬牙切齿,可谁也撼动不了努尔哈赤的偏爱。她用柔弱的身躯和聪慧的头脑,在这片虎狼之地站稳了脚跟,生下阿济格、多尔衮、多铎三个儿子,成了努尔哈赤晚年最倚重的女人。 可如今,灵前的她却感到前所未有的孤单——那个护着她的人走了,接下来会发生什么? 几天前,努尔哈赤还在病榻上拉着她的手,气息微弱地说:“我走后,汗位传给多尔衮,代善辅政,你要看好他们。”阿巴亥点头,眼泪止不住地流,她知道丈夫疼爱这个14岁的儿子,也知道自己这三个孩子是后金未来的希望。 可她还没来得及细想,努尔哈赤就咽了气。她匆匆赶到瑷鸡堡,却只来得及见到一具冰冷的遗体。就在她悲痛欲绝时,四道身影闯进了营帐——大贝勒代善、二贝勒阿敏、三贝勒莽古尔泰、四贝勒皇太极,他们的目光冷得像冬天的冰湖。 皇太极上前一步,声音低沉:“父汗临终说了什么?”阿巴亥擦干眼泪,尽量让自己镇定:“汗位传给多尔衮,代善辅政。”话音刚落,四人脸色骤变,空气里弥漫着一股杀气。 代善皱了皱眉,他是努尔哈赤的次子,早就被父亲看好,可这些年因为私生活不检点,早就失了宠。阿敏和莽古尔泰对视一眼,他们一个是努尔哈赤的侄子,一个是第五子,野心勃勃却从没被列入继承人选。 而皇太极,站在最后,眼神却最深邃。他是四大贝勒里最年轻的一个,却也是最沉得住气的那个。阿巴亥心里一沉,她突然想起几年前的一件事。那时,努尔哈赤年老体衰,她担心自己和儿子们的未来,便备了些饭菜送给代善和皇太极,想拉拢关系。 代善吃了,皇太极却一口没动。后来,这事被小福晋德因扎捅到努尔哈赤面前,还添油加醋说她私藏金银。努尔哈赤大怒,搜出她娘家的财物后将她“离弃”。那段时间,她被赶出王府,风声鹤唳,直到一年后努尔哈赤需要她的家族支持,才又召她回来。如今想来,那件事或许早就埋下了皇太极对她的敌意。 四大贝勒退到帐外,低声商议。阿巴亥隐约听见“殉葬”两个字,心跳猛地加快。她知道满族有殉葬传统,《宁古塔志》里写得清楚:“男子死,必有一妾殉,当殉者必有主前定之,不容辞,不容僭也。”可她是大妃,不是妾室,还有两个未成年的儿子,按规矩根本轮不到她。 可皇太极却站了出来,手里拿着一张纸,声称是努尔哈赤的遗诏:“大妃阿巴亥当殉葬,以侍我于地下。”阿巴亥愣住了,她明明记得丈夫说的是传位多尔衮,这遗诏从何而来?她想争辩,可四大贝勒已经围了上来,代善低声说:“先帝有命,你不从也得从。” 她看向自己的三个儿子,阿济格22岁,满脸愤怒却不敢吭声,多尔衮15岁,多铎13岁,两个孩子眼里满是恐惧。她突然明白,这不是遗诏,是阴谋。 夜色渐深,营帐外的风声像野兽的低吼。阿巴亥被押回盛京,关在一间小屋里。她坐在炕上,换上最华丽的礼服,头上的珠翠在烛光下闪着冷光。她不甘心,37岁的她还有大把时光,可如今却要为一个男人的死付出生命。 她低声问身边的侍女:“他们为什么要这样对我?”侍女不敢答,只是默默垂泪。门外,皇太极的声音传来:“时间到了。”阿巴亥深吸一口气,回头望了眼远处的儿子们,低声道:“多尔衮,多铎,活下去。”然后,她拿起弓弦,套在自己脖子上,用力一拉,眼前一黑。 阿巴亥倒下的那一刻,皇太极转身离开,脸上没有一丝波澜。他登上汗位,改国号为大清,开启了新的时代。而阿巴亥的死,不过是他迈向权力顶峰的第一步。 20多年后,多尔衮掌权,为母亲追封“孝烈武皇后”,将她的牌位供入太庙,可惜好景不长,四个月后多尔衮病逝,顺治帝废除封号,神牌也被撤出。 阿巴亥的一生,从12岁的少女到37岁的殉葬者,终究逃不过权力的漩涡。历史翻过这一页,却留下一个疑问:如果她早些筹谋,结局会不会不同?

清风

多尔衮不够狠