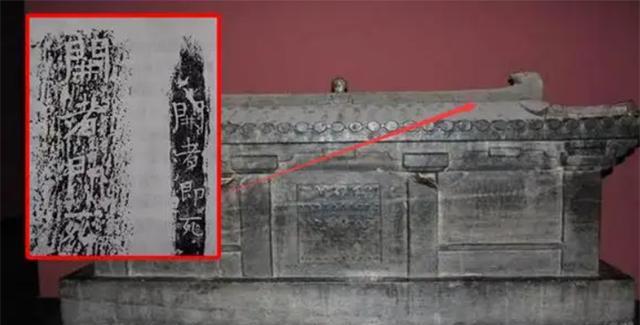

1957年,西安出土9岁女孩墓葬,棺盖上书开者即死,专家冒险打开,结果会如何? “开棺者即死?这谁敢碰啊!”1957年,西安梁家庄的工地上,一群工人围着刚挖出的石棺,面面相觑。夏日的骄阳炙烤着大地,汗水顺着他们的脸颊滑落,可没人敢上前一步。那石棺不大,长不过两米,宽不足一米,却雕得像座微型宫殿,门窗侍女一应俱全。 棺盖上四个鲜红的大字,像一道无形的屏障,让人心生寒意。工头老刘抹了把汗,低声嘀咕:“这玩意儿看着邪乎,咱还是别乱动吧。”可就在这时,一名年轻工人忍不住好奇,伸出手想摸摸那雕花的门框,旁边的人赶紧拉住他:“别找死!没看上面写的吗?” 消息很快传到了西安文物部门。一队专家风尘仆仆赶到现场,田野里弥漫着泥土的腥味,微风吹过,带来一丝凉意。带队的张教授蹲下身,眯着眼打量着石棺,喃喃道:“这规格不一般,绝不是普通人家。” 他指着那斜坡墓道说:“你们看,这路挖了足有六米,通到主墓室,布局严谨得很。”可那句“开棺者即死”还是让大家犹豫了。这到底是吓唬人的空话,还是真藏着什么致命的机关?没人说得准。僵持了半天,张教授咬咬牙,挥手道:“咱们是搞科学的,不能被这唬住。开!” 棺盖缓缓被移开,一阵尘土扑面而来,呛得人直咳嗽。众人屏住呼吸,盯着棺内。映入眼帘的是一具小小的骸骨,周围堆满了琳琅满目的随葬品——金光闪闪的手镯、晶莹剔透的玉佩,还有一条嵌着珍珠和鸡血石的金项链,静静挂在骨骸的颈间。 阳光洒进去,那些宝石反射出五彩的光,晃得人眼花缭乱。张教授愣住了,低声说:“这孩子才多大啊,怎么会有这么多宝贝陪葬?”更奇怪的是,这石棺虽小,却精致得像个艺术品,门框上的莲花纹栩栩如生,两侧的侍女仿佛随时会走出来。墓主人到底是谁,竟值得如此厚葬? 答案藏在棺旁的墓志铭里。专家们小心擦去尘土,露出刻在石板上的文字:“女郎讳静训,字小孩,陇西成纪人。”再往下看,身份逐渐清晰——她叫李静训,年仅九岁,是隋朝乐平公主杨丽华的外孙女,父亲李敏官至岐州刺史。 这下大家明白了,这孩子的墓之所以如此奢华,不光因为她爹是高官,更因为她有个疼她入骨的外祖母。可问题来了,杨丽华为何对这个小外孙女如此偏爱,甚至不惜打破隋朝的墓葬规矩,给她一场堪比公主的葬礼? 故事还得从杨丽华说起。她是隋文帝杨坚的长女,命运却坎坷得让人叹息。 年轻时,她嫁给了北周皇帝宇文赟,可这皇帝是个薄情郎,不仅不宠她,还立了另外四个妃子当皇后,把她晾在一边。后来宇文赟病死,她儿子继位,她好不容易熬成太后,却又撞上父亲杨坚篡位,北周没了,她成了隋朝的乐平公主。 深宫寂寞,她把所有的感情都寄托在了女儿宇文娥英和外孙们身上,尤其是李静训。这个小丫头生得聪慧可爱,总能逗得杨丽华开怀大笑。宫里的人都说,每次李静训进宫,杨丽华的脸上就多了几分光彩。她常抱着孩子在后花园散步,给她戴上自己珍藏的珠宝首饰,把她打扮得像个小仙女。 可天不遂人愿。大业四年(608年)的夏天,李静训突然病倒了。那几天,汾源宫里阴云密布,杨丽华守在床边,眼泪止不住地流。她找来最好的太医,可当时的医术救不了这孩子。九岁的李静训,就这么走了。杨丽华哭得昏天黑地,她不甘心就这样失去这个小天使。 她下令厚葬李静训,选了皇家御用的万善尼寺做墓地,还召来三千僧人日夜诵经。她把自己最心爱的那条金项链挂在孩子脖子上,又命工匠打造了这座宫殿般的石棺,棺盖上刻下“开棺者即死”,只盼她能在地下安宁无扰。 1957年的那次挖掘,让李静训的故事重见天日。专家们清理出230多件随葬品,每一件都诉说着杨丽华的深情。那个金项链尤为抢眼,青金石和鸡血石在灯光下熠熠生辉,仿佛还能看到杨丽华亲手为她戴上的模样。墓室里还有玉器、瓷器,甚至丝织品的残片,件件都是当时的上品。 可这些珍宝背后,是一个外祖母撕心裂肺的痛。杨丽华自己也在第二年去世,有人说,她是带着对李静训的思念走的。 这场考古没有诅咒降临,专家们安然无恙。那句“开棺者即死”,不过是杨丽华对盗墓贼的警告,也是她对李静训最后的守护。 如今,这座石棺静静躺在西安碑林博物馆,游客们看着它,总会忍不住问:“这孩子是谁啊?”而她的故事,就像那些随葬品一样,穿越千年,依然闪耀着光芒。隋朝短暂,却留下了这样的传奇——一个九岁女孩,和她外祖母不朽的爱。 李静训的墓,埋的不只是个孩子,还有杨丽华一生的寄托。1957年的发现,让我们窥见隋朝的荣华与哀愁,也提醒着后人:再珍贵的宝物,也换不回逝去的时光。