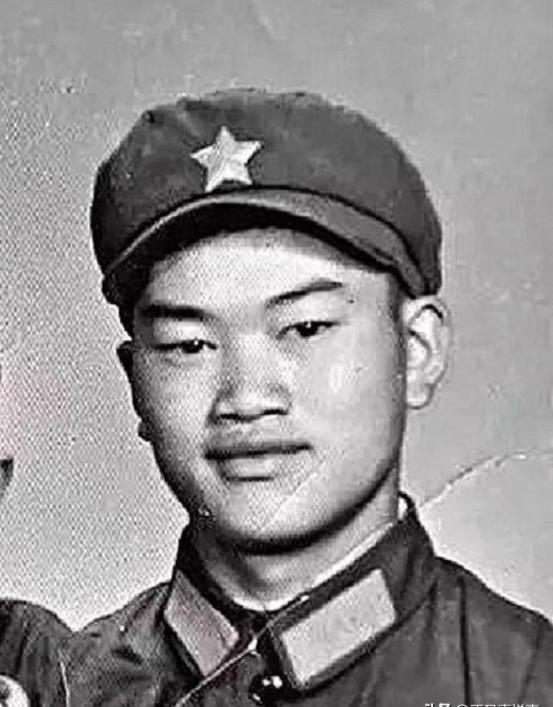

张志平第一个攻上老山主峰,为何拒领一等功,致使退役后生活艰难? 1984年4月28日,老山主峰的战斗终于画上了句号。 在这场战斗中,张志平是首批突破敌军防线的战士之一。他所在的部队,隶属于14军40师118团2营5连,参战的命令下达时,他和战友们没有多余的时间去告别家人。 出征前,师部甚至采购了200口棺材,以备不时之需。 尽管死伤惨重,张志平所在的部队最终没有用掉那200口棺材,而是凭借着坚定的信念和顽强的作战精神,成功夺回了老山主峰。 根据战后的评定,张志平因其突出的表现,被授予了“一等功”这一荣誉。然而,他的反应却出乎所有人意料。他没有接受这一荣誉,而是选择了拒绝。 那时候,军队内部有一句流行的说法:“三等功站着领,二等功躺着领,一等功家人领。”这种说法反映了“一等功”的珍贵和难得,能够获得这样的荣誉,必定是经历了生死考验,战功赫赫。 然而,张志平却拒绝了这一荣誉,背后究竟有何原因? 在他看来,战争中的每一位战士,无论生死,都是为国家和人民奉献了自己的力量。他认为,自己所获得的任何荣誉,都不应当是个人的,而是整个集体的共同成果。 尤其是在这场战斗中,他的记忆中最深刻的,便是与战友们并肩作战的点滴,而不仅仅是个人的英雄事迹。 1984年春季,老山主峰的争夺战进入了最为激烈的阶段。 118团的5连作为主力突击力量,被指派从老山西侧发起进攻。张志平和战友们在副连长张大权的带领下,借着凌晨微弱的光线悄然接近敌人的阵地。 彼时的老山主峰已成钢铁炼狱:越军5年间构筑的7层雷区、12公里堑壕与36个藏兵洞,将海拔1422米的山体改造成死亡迷宫。 就在大家为如何突破雷区感到束手无策时,9班长韩跃奎做出了惊人的举动。他毫不犹豫地冲入雷场,用自己的身体为战友们开辟了一条生死通道。 韩跃奎的壮烈牺牲激起了全体战士的愤怒与决心,大家誓言为他复仇。随之而来的,是一场快速而猛烈的反击,最终摧毁了敌人的防线,并成功占领了21号高地。 另一位对张志平影响深刻的人是副连长张大权。 张大权虽文化程度不高,但他是个技术过硬的士兵,深受战友们的尊敬。在张志平刚入伍时,张大权就曾耐心地指导过他。 在老山主峰的战斗中,张大权亲自带领突击队冲锋陷阵。 冲锋过程中,张大权受伤了,左腿被子弹击中,鲜血直流,但他仅作了简单包扎后依旧坚持带领部队前进。 尽管敌人的火力异常强大,他们仍然通过不断的火力压制,迅速掌握了敌军阵地的主动权。 然而,越军在收缩后采取了居高临下的战术,火力更加猛烈。就在距离主峰仅有40米之际,一颗火箭弹擦过张志平的头顶,几乎致命。 此时,张大权不顾伤势,带领队伍奋力冲锋,扫射敌人火力点,直接打击敌军的士气。 当第一缕晨光刺破老山雾霭,距离主峰40米的生死线上,这位右腿贯穿伤、左腕粉碎的副连长,用三角巾裹住外溢的肠体,为突击队撕开最后一道火力网。 最终,张大权倒在了主峰之下。 当硝烟散尽,第一个踏上主峰的张志平面对军委授予的一等功勋章,却做出了震动全军的决定——这份用238条生命铸就的荣誉,他选择永远封存在麻栗坡的松涛里。 "我的命是战友们用血换的,勋章该刻在他们墓碑上。" 张志平所在的部队被授予集体一等功,并被称为“老山英雄营”。张大权因其卓越的指挥与无畏的精神,被追授“一级战斗英雄”称号。 张志平说,能够平安归来,已经是一种幸运,相较于那些永远留在战场上的战友,他感到自己没有资格接受一等功。 因此,在他坚持的要求下,部队最终决定将这一荣誉授予了一名烈士,而张志平则被记上了三等功。 1985年,张志平从部队退伍,带着一身的荣誉和伤痛回到了家乡。然而,三等功并没有为他的未来铺平道路。 在那个年代,退役军人的三等功并不能带来工作分配的保障,张志平只能继续回家务农,依靠家里那仅有的几亩土地维持生计。尽管他拼命劳作,一年下来也仅能勉强支撑起一家六口的生活。 生活的重担让他不得不四处打零工,曾经在新疆的棉花地里劳动,也曾在河北的工地上做小工,甚至在广州的工厂里做普工。 尽管生活如此艰难,张志平从未向外人提起过自己的英雄事迹。 2014年,张志平的战友们特意前往四川巴中探望他,并邀请他一起去云南的烈士陵园。 2014年清明,67岁的张志平颤抖着抚摸张大权墓碑上"1984.4.28"的刻痕,30年前的血火交响在泪水中轰然复活。 当被问及是否后悔拒领军功时,他指向陵园3000余座墓碑:"比起永远19岁的他们,我能看见高铁穿山、航母下海,已是最大的军功章。" 参考资料:多彩贵州 陈俊宇