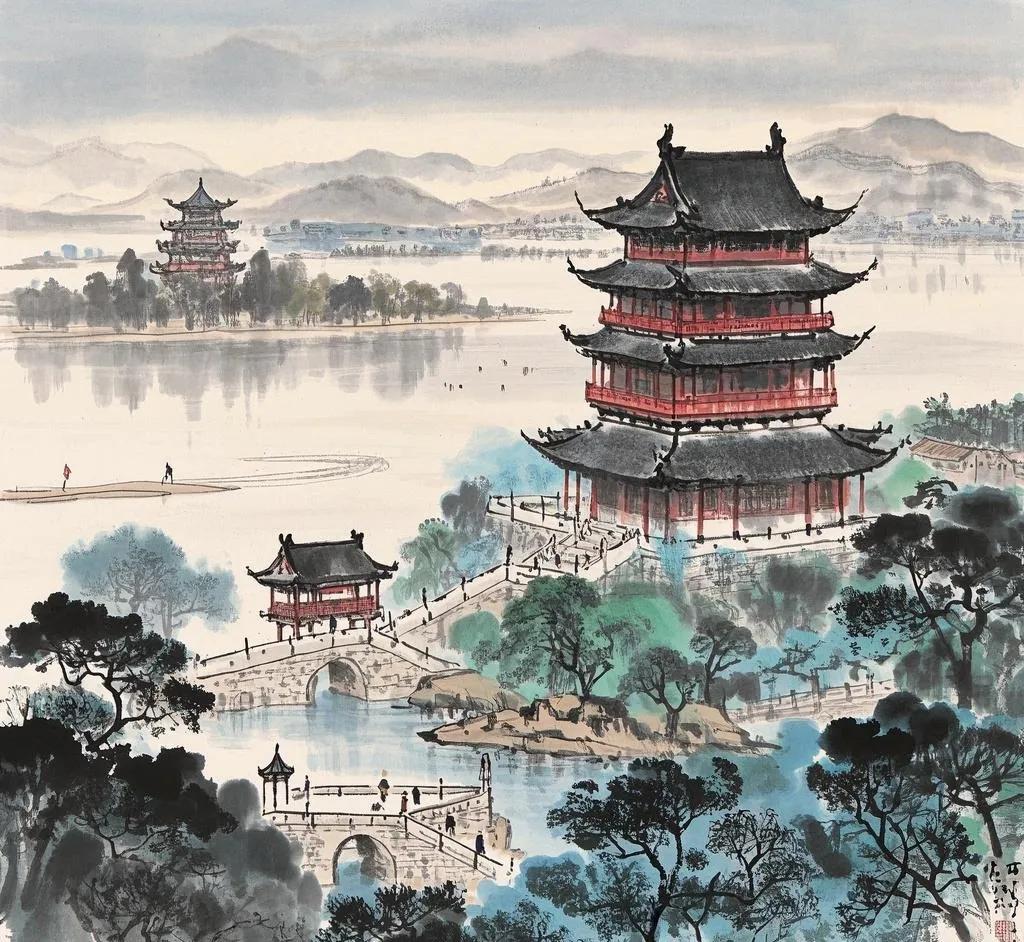

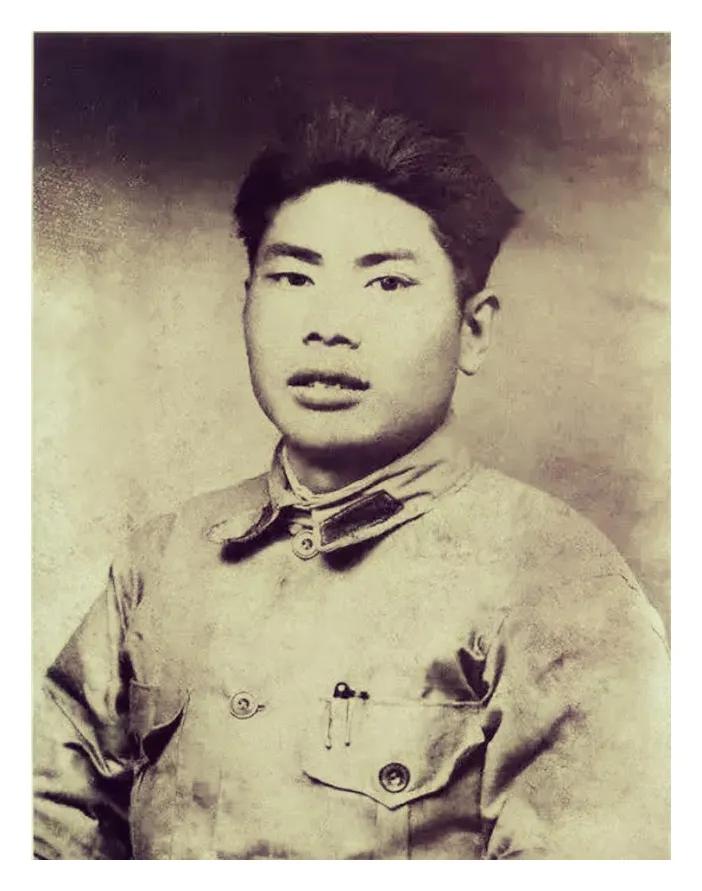

是什么成就了粟裕? 毛泽东在选拔人才方面,始终强调干部不仅要具备一定的政治觉悟和良好的品德,还需要有过硬的业务能力。 然而,毛泽东并未固守传统的选人标准,他更注重实际工作中的表现。 毛泽东常常表示,不拘一格降人才,要看到每个人的潜力,而不是单纯依赖学历、背景或资历。 1962年,毛泽东在广东主办《政治周报》时,萧楚女这一原本是跑堂的年轻人,在毛泽东的推荐下走上了更高的岗位。与此类似,田家英也从一个普通的秘书成长为毛泽东的重要助手。 田家英没有显赫的出身或高学历,但他却凭借着极强的学习能力和刻苦精神,得到了毛泽东的深厚信任。粟裕这位将军没有接受过正规的军校训练,但毛泽东相信他有能力指挥大规模的军事行动。 1940年,陈毅和粟裕受命率领新四军进入苏北。这引起了当地一些国民党顽固派的强烈反应,他们秘密要求当地的省主席韩德勤采取措施,驱逐新四军。 韩德勤是国民党元老级将领。他在台儿庄战役中的表现尤为突出。然而,在面对新四军时,韩德勤决定调集三万精兵向新四军发起进攻。 新四军面对强敌,内部士气一度低落。粟裕回忆称,连陈毅当时也没有完全把握局势,甚至开始考虑应急撤退。 尽管如此,粟裕通过分析敌情,认为韩德勤的部队并非全力出击。韩德勤计划分三路进攻,而实际能够投入主力的不过1.5万左右。粟裕决定集中兵力攻击敌人的薄弱环节。 在粟裕的指挥下,新四军迅速在营溪发起反击,成功占领了姜堰,并开始广泛进行民族大义的宣传。 大量民众主动提供物资支持,许多当地的军官和民间力量也纷纷上前劝阻韩德勤停止进攻。 在舆论压力和民众支持的双重作用下,韩德勤不得不暂时撤军,并承诺在新四军撤出姜堰后将停止攻击。 虽然党中央指示新四军撤离姜堰,但粟裕巧妙地布下了一个局。他同意让国军李长江部接管姜堰,并将一批缴获的武器装备转交给陈泰运部。 在韩德勤的部队到来之前,李长江由于不满陈泰运获利,决定不出兵,而陈泰运则由于收到新四军的装备,态度变得柔和。 此时,粟裕敏锐地发现韩德勤的左路军较为薄弱,于是故意将部队向右路方向移动,并留下撤退的假象。 韩德勤指挥右路军进行堵截,并亲自率中路军向黄桥进攻。 战斗初期,韩德勤的部队占据了上风,但粟裕在当地百姓的帮助下,获得了关于韩部第六旅的情报,决定在高桥布下埋伏。 叶飞率部在高桥成功伏击了韩部第六旅。 随着第六旅的损失,陈泰运迅速撤退。而韩德勤的中路军在得知消息后,也开始失去动力。 新四军成功突破了韩部的包围圈,最终顺利会师。 战后统计,新四军歼灭了韩部1.1万人,俘虏3800余人。韩德勤在回忆录中不得不承认,粟裕是个“不可战胜的对手”。 1948年,蒋介石将国民党王牌部队第五军交给了邱清泉指挥。 邱清泉接管第五军后,迅速调动兵力,向豫中豫东解放区发起猛烈进攻。 粟裕认为国军的兵力并不像蒋介石所宣称的那样强大。 尽管中央军委的命令要求解放军在江南地区开辟新的解放区,但粟裕坚持认为,中原战场依然有获胜的机会。 因此,他向中央军委提出了修改计划的建议,主张不应轻易放弃豫东战场。 毛泽东在回顾这一历史决策时曾指出,如果没有粟裕的坚持,后来的淮海战役可能不会如此顺利。 1948年,粟裕制定了消灭第五军的作战计划,巧妙地布下了口袋阵。然而,邱清泉意识到解放军可能会采取包围策略,遂急忙请求增援。 蒋介石决定将重兵投入鲁西南地区。 粟裕及时调整了策略,决定先夺取开封,而后再击退增援。 在这场战斗中,解放军几乎在三天内便成功占领了开封,并歼灭了城内的三万国军守军。 蒋介石急忙命令邱清泉回援,并派遣区寿年兵团支援。然而,粟裕精心布下迷惑之计,让邱清泉的增援部队陷入困境。最终,解放军成功阻止了国军的支援 邱清泉的部队逐渐陷入困境,最终在粟裕的强大攻势下,遭受了决定性的失败。 在建国初期,粟裕迅速晋升,并在1951年成为副总参谋长,后于1954年担任总参谋长一。 粟裕在动荡的年代却能够保持较为平稳的局面。他在1958年的军委扩大会议中由于工作中的疏漏,受到批评。 此后,他不再担任总参谋长,而是转任军事科学院副院长,这一职位使他逐渐退出了军委的核心事务。 粟裕避开了许多政治风波。粟裕与毛泽东的关系深厚。 在1958年的批评事件中,毛泽东为粟裕力排众议,表达了对他的支持。除了毛泽东,周恩来始终关心着所有革命老将的安全与待遇。 1958年,周恩来明确表示,无论他所面临的调动如何,自己绝不会签字同意。 1967年,周恩来进一步将粟裕调任国务院工作,并且在1970年将其安排在业务组。 参考文献:[1]王连花,张异翅.“常胜将军”粟裕[J].湘潮,2024(7):50-52