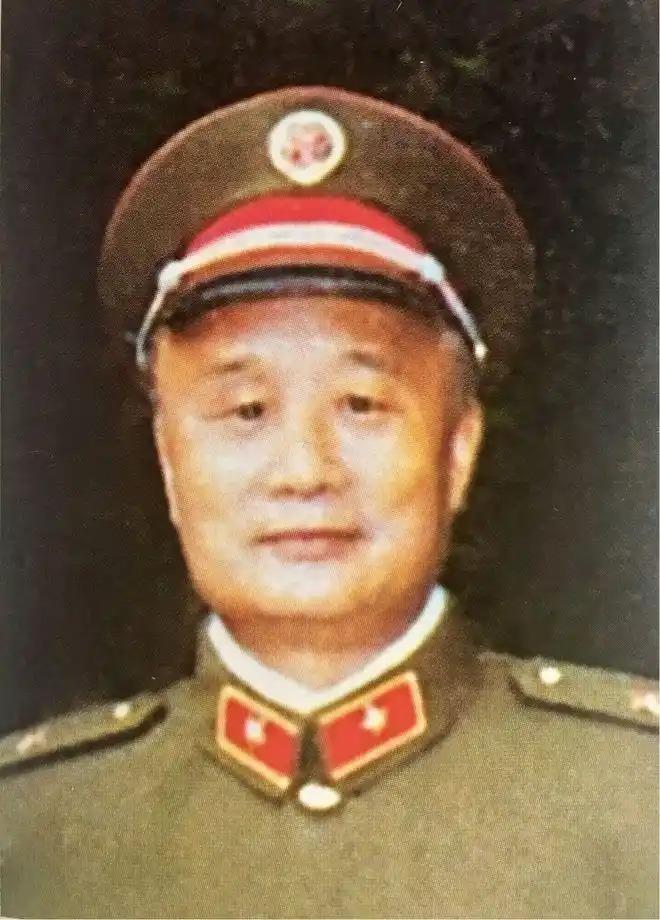

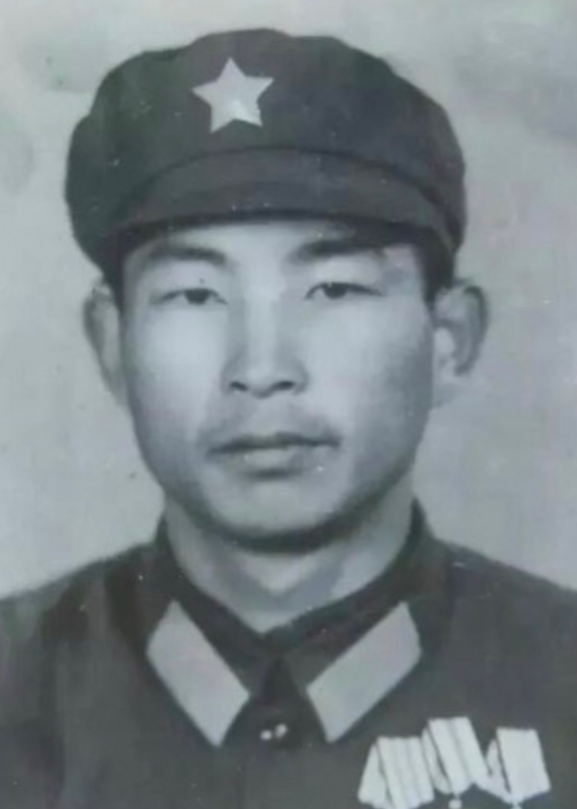

1979年2月19日,趁着夜色执行任务的何学高,突然被旁边树林窜出来的2个越军死死地控制住,双方扭打在一起,左手受伤的何学高无奈之下,拉响手榴弹,选择了与敌人同归于尽。然而结果却成为了千古之谜。 在湖北常德一个普普通通的农家小院里,1956年冬天,伴随着一声嘹亮的啼哭,何学高来到了这个世界。那时的中国刚刚开始建设,百废待兴,农村的生活环境还十分艰苦。 在这个贫困的年代里,何学高的家庭和千千万万个中国农民家庭一样,过着日出而作、日落而息的生活。他们住着泥土砌成的房子,吃着自家种的粮食,每一天都在为温饱而奋斗。 从记事起,何学高就开始跟着父母下地干活,田间地头成了他童年最熟悉的地方。他帮着犁地、播种、除草、收割,小小年纪就体会到了农民生活的艰辛。 农村的生活条件有限,营养跟不上,这直接影响了何学高的身高发育。到了青年时期,他的身高只有1米58,比同龄人矮了一大截。 1976年,国家开始在湖北常德地区进行征兵,这个消息让20岁的何学高看到了改变命运的机会。当时的征兵标准要求身高达到1米55,何学高刚好达到这个标准线。 在报名的过程中,何学高面临着严格的体检和政治审查。他的体格虽然不算强壮,但是身体素质良好,体能测试全部达标。 通过层层筛选后,何学高终于穿上了梦寐以求的军装,正式成为了365团5连五班的一名战士。从此,他告别了农村的田野,开始了军营生活。 在部队里,何学高接受了严格的军事训练。每天清晨5点起床,冬练三九、夏练三伏,队列训练、体能训练、射击训练,样样都不能落下。 1979年2月17日,《人民日报》发表了《是可忍,孰不可忍》的评论文章,中国对越自卫反击战正式打响。战火在中越边境蔓延,硝烟弥漫在祖国的南方边陲。 朔江南山地区是进军高平的重要通道,这里层层叠叠的山峦构成了天然屏障。越军在这里修建了多层堡垒工事,形成了严密的火力网,死死封锁住这条咽喉要道。 2月19日凌晨,天空中飘着细雨,寒气逼人。解放军第四十一军一二二师三六五团二营五连接到了一个重要命令:拔除朔江南山592高地上的敌军据点。 五连的作战计划是分成两路进攻,何学高所在的5班和4班分别从左右两侧包抄。战场形势瞬息万变,敌军的炮火封锁使得战场上烟雾弥漫。 在密集的炮火中,4班不慎走错了方向。何学高带领的5班却成功地迂回到了右侧阵地,他们悄悄摸到了距离越军战壕二十多米的位置。 5班战士们抓住战机,同时向敌军战壕投掷手雷。这突如其来的攻击,让战壕里的越军措手不及。 乘着敌军慌乱之际,何学高带领战友们迅速冲进战壕,与残余敌军展开近距离搏斗。一番激战过后,战壕内的敌军被全部消灭。 就在5班准备继续向主峰推进时,发现敌人在山顶架设了一挺高射机枪。这个火力点居高临下,封锁了解放军的进攻路线。 高射机枪不断向我军阵地扫射,压制了部队的前进步伐。这个强大的火力点必须尽快拔除,否则会造成更大的伤亡。 何学高凭借着在部队培养的军事素养,开始仔细观察地形。他发现在密林的掩护下,有一条可以接近机枪阵地的路线。 利用地形和植被的掩护,何学高开始独自向敌军机枪阵地匍匐前进。他一点一点地靠近,直到距离敌军不足十米的位置。 在这个关键时刻,何学高准确地将手雷投向敌军机枪阵地。手雷爆炸后,高射机枪和机枪手都被炸毁。 就在这时,从旁边的树林里突然窜出两名敌军,他们死死抱住了何学高。三个人扭打在一起,场面异常激烈。 敌军用爆破筒击打何学高的头部,他的左手在战斗中受了伤。他用仅存的力气,拉响了最后一颗手雷。两名越军当场阵亡,但何学高却奇迹般地保住了性命。 五连指导员伍贵带领战士们赶到现场时,发现何学高虽然重伤,但还有生命体征。部队立即启动应急预案,用最快的速度将何学高送往战地医院。 战地医生发现何学高的伤势严重:右手被炸断一截,左手手掌炸烂,头部也有多处伤口。但所幸重要器官都没有受到致命伤害。 医护人员为何学高进行了紧急手术,经过一系列的抢救和治疗,他的生命终于得到了保障。 这个消息传到指挥部后,引起了军队高层的高度重视。团长称赞何学高是"活着的杨根思",将他比作抗美援朝战争中与敌人同归于尽的著名英雄。 1979年9月17日,中央军委授予何学高"一级战斗英雄"称号,并颁发了"一级英雄模范"奖章。这是对他在战场上英勇表现的最高褒奖。 何学高的事迹成为部队政治教育的典型案例,他的故事被编入教材,激励着一代又一代的官兵。1982年,广州军区又授予他"社会主义精神文明建设先进个人"的荣誉称号。 伤愈后的何学高虽然失去了一只手,但他并没有被困难打倒。他积极参与部队的各项活动,用自己的经历教育和鼓舞战友们。 1984年,何学高正式退役,告别了自己深爱的军营。回到地方后,他过上了平静的生活,但那段战斗的岁月永远铭刻在他的记忆中。