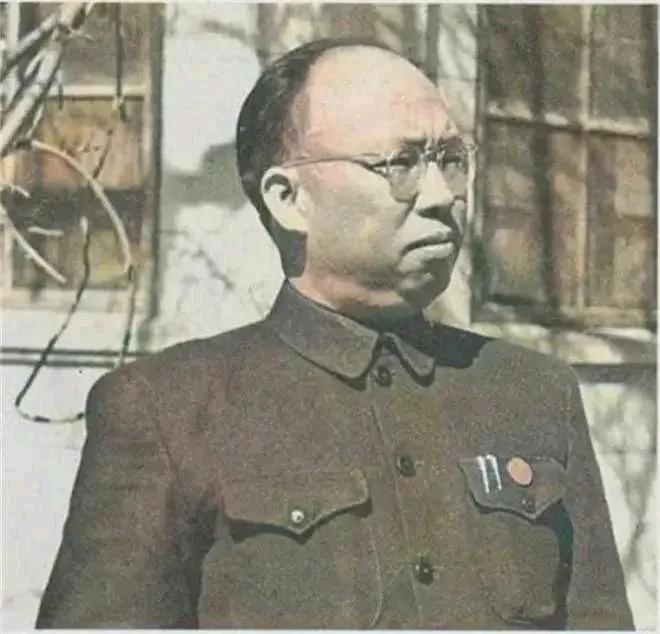

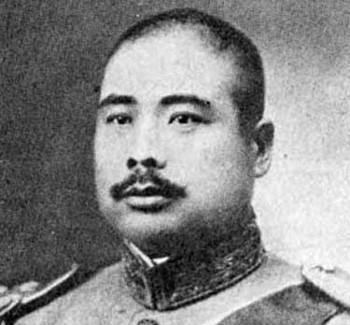

1926年10月,兵败的吴佩孚带着卫队逃到邓县,于学忠手下劝他驱逐自保,于学忠道:“如果众位坚持此意,我就自杀以谢玉帅”,吴佩孚得知此事后感动不已。 1926年的中国正处于大变革时期,北伐军的铁蹄正从南方向北方挺进。这位曾经叱咤中原的直系军阀吴佩孚,正面临着他军阅生涯中最严峻的挑战。 在武汉保卫战中,吴佩孚的部队节节败退,最终不得不放弃这座重要城市。他那威震一时的"第三军"在北伐军的猛烈进攻下,逐渐失去了往日的威风。 北伐军攻克汀泗桥后,武汉三镇的大门已经洞开。吴佩孚在仓促应战中发现,他引以为傲的军事指挥能力在新式军队面前显得捉襟见肘。 形势的发展远比吴佩孚预想的要糟糕,原本誓死效忠的部下开始动摇。许多军官看到北伐军节节胜利的态势,已经开始暗中观望。 1927年初,冯玉祥在五原誓师,这让吴佩孚的处境雪上加霜。冯玉祥的军队从西北杀出,与北伐军形成犄角之势,给吴佩孚的残部造成了巨大压力。 在河南巩县避难期间,吴佩孚不得不面对一个残酷的现实:他的势力范围在迅速萎缩。那些曾经对他唯命是从的地方官员,现在也开始躲着他走。 到了1927年5月,吴佩孚的处境更加艰难,他手下只剩下约两千人的卫队旅。这支部队虽然装备精良,但在当时的大势面前显得微不足道。 为了寻求生存空间,吴佩孚决定带领残部向四川方向转移。四川军阀割据,地形险要,或许能为他提供一线生机。 在向南转移的过程中,吴佩孚不得不面对各种困难。粮草补给困难,士兵逃亡,甚至连最基本的行军安全都无法保证。 1927年5月下旬,吴佩孚率领残部来到了河南邓县。这座位于豫南的城市,驻扎着他的老部下、第二十六师师长于学忠的部队。 于学忠和吴佩孚都是山东蓬莱人,他们之间的渊源颇深。在于学忠的军旅生涯中,吴佩孚曾经是他的引路人和伯乐。 两人相识于北洋军阀混战时期,于学忠凭借军事才能得到吴佩孚的赏识。在吴佩孚的提携下,于学忠从一个普通军官逐步升迁,最终成为一师之长。 然而,此时的局势已经发生了翻天覆地的变化。于学忠的第二十六师已经开始和张作霖的奉军接触,寻求新的政治出路。 军阀之间的政治较量从来都是残酷的,于学忠面临着严峻的选择。一方面是往日的恩师吴佩孚,另一方面是部队的生存和发展。 邓县的军营里,于学忠的部下们议论纷纷。有人主张趁机抓捕吴佩孚,以此向新势力表达投诚的诚意。 此时的于学忠部队实力远胜于吴佩孚的残部。光从军事角度来看,拿下吴佩孚并非难事。 在当时的军阀混战中,背叛和倒戈都是常见的事情。军阀之间的联盟和分化往往只在一念之间。 于学忠的部下们看到了立功的机会,纷纷向于学忠建议采取行动。这些建议都指向一个目标:驱逐或者逮捕吴佩孚。 然而,于学忠在这个关键时刻展现出了不一样的态度。他明确表示,如果大家坚持要对吴佩孚不利,他宁愿以死明志。 这个决定出人意料,但也体现了于学忠对师生之情的坚守。在那个年代,这样的情义已经十分罕见。 吴佩孚虽然此时处境艰难,但他很快察觉到了邓县的险恶局势。第二十六师中暗流涌动,已经不是他可以久留的地方。 在邓县的军营中,于学忠面临着前所未有的压力。他的部下们反复强调抓捕吴佩孚的好处,认为这是投靠奉系的最佳时机。 这种建议并非没有道理,在当时的军阀混战中,投靠新势力往往需要献上投名状。于学忠的部下们认为,吴佩孚就是最好的投名状。 在一次军事会议上,于学忠的态度出人意料。他站在众位军官面前,沉声说道:"如果众位坚持此意,我就自杀以谢玉帅。" 这番话传到吴佩孚耳中,让这位昔日的中原霸主感慨万分。在这个风云变幻的时代,还能遇到如此重情重义的旧部,实属难得。 然而,吴佩孚并没有因此而停留。他很快做出了南下的决定,这既是为了自己的安全,也是为了给于学忠减轻压力。 在离开邓县后,吴佩孚的处境更加艰难。他不得不带着残部在偏僻的山路上行军,躲避追兵的搜捕。 一路上,吴佩孚遭遇了多次危险。有时是土匪的袭扰,有时是追兵的围堵,但最危险的还是部下的动摇。 在这种情况下,于学忠的忠义之举显得尤为珍贵。这成为了吴佩孚在逃亡路上为数不多的温暖回忆。 后来的历史证明,于学忠的选择是明智的。他既保全了自己的部队,又维护了师生之情,在乱世中走出了一条独特的道路。 于学忠后来在抗日战争中发挥了重要作用,成为了著名的抗日将领。他的军事生涯远比其他军阀更加光彩。 这段师徒情谊在历史上留下了深刻的印记。它告诉后人,即便在最黑暗的时期,人性的光辉依然存在。 时过境迁,军阀混战的历史已经远去。但于学忠在邓县的抉择,却成为了那个时代少有的佳话。