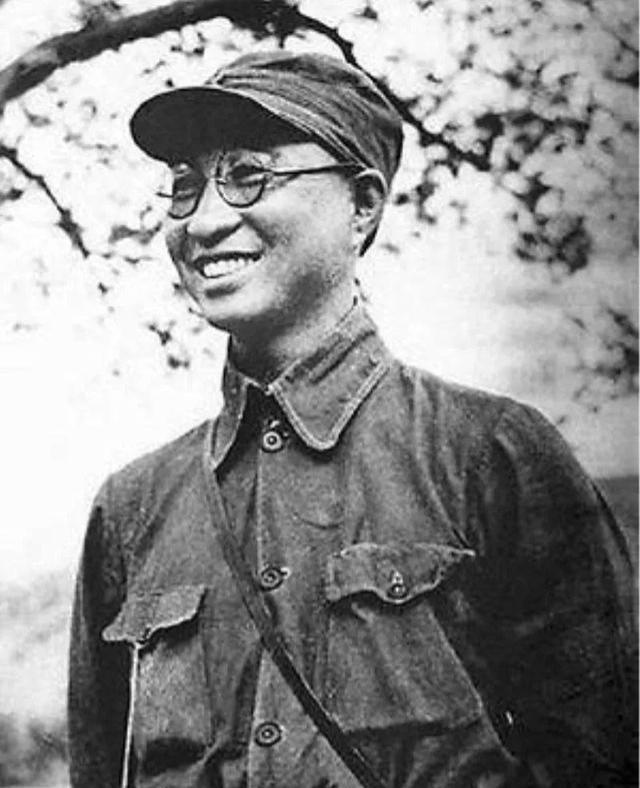

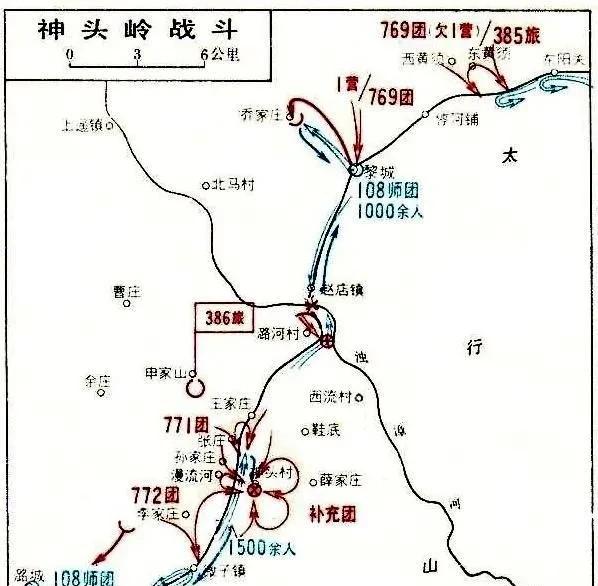

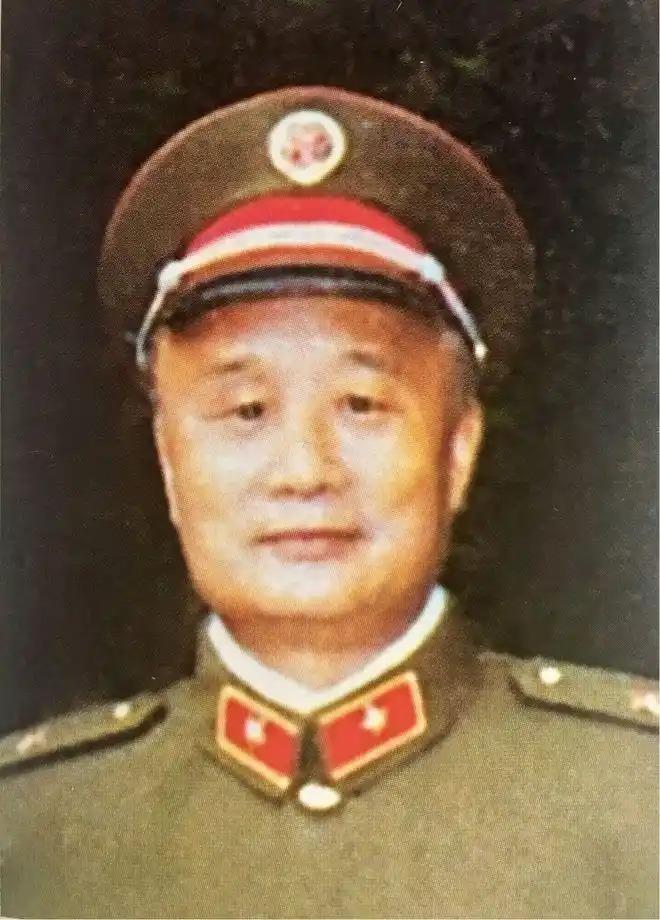

据曾任八路军386旅参谋长的开国中将周希汉回忆,在神头岭伏击战开始前,旅长陈赓带领司令部人员前往神头岭查看地形,结果发现实际地形与国民党所提供的地图上标注的不符。 在神头岭战役中,八路军386旅创造了以小博大的战争奇迹:仅用两个小时就全歼日军1500余人,自身伤亡却只有240人。然而,这场辉煌战役的背后,其实经历了一段鲜为人知的波折。在战前勘察时,386旅旅长陈赓带领司令部人员登上神头岭查看地形时,发现了一个重大问题:国民党提供的地图与实际地形大相径庭。 地图显示公路应当从山底通过,实际情况却是公路位于山梁之上。这个发现让随行的参谋人员陷入了困境。 参谋长周希汉等人在实地查看后,更加确认了这处地形的诸多不利因素:山梁上寸草不生,没有任何可以用于隐蔽的自然掩体;山势狭窄,部队难以展开;而最令人担忧的是,这样的地形会让日军占据居高临下的优势,这对计划中的伏击战极为不利。 面对这些不利条件,陈赓的反应却出人意料。他以一句幽默的话化解了众人的焦虑,表示优秀的将领总能找到适合战斗的地方。这种从容的态度源于他丰富的军事经验。作为黄埔军校第一期学员,陈赓在军事教育和实战中积累了深厚的战术素养。他善于在劣势中发现转机,这种能力在神头岭之战中得到了充分的展现。 神头岭伏击战是我军在战争史上具有重要意义的一场战役,其成功不仅彰显了军事战略的智慧,也体现了指挥员冷静应对突发情况的卓越能力。此次战役的胜利源于对敌情的精准侦察和对战术的灵活运用,展示了我军在复杂地形中作战的高超技艺。 在充分了解敌军动向和作战规律后,我军制定了攻其所必救、歼灭其救援力量的战略方针。敌军一旦在某一处受到袭击,必定会派遣援军前来支援。 基于这一判断,我军决定以一个营强行袭击黎城,制造假象,诱使潞城的援军跨越神头岭,前来增援。与此同时,主力部队则巧妙地在神头岭公路两侧埋伏,利用岭窄、地形复杂的优势,等待敌军的到来。 神头岭地区地势险峻,岭道狭窄,沟壑纵横,悬崖峭壁使得敌军的车辆和骑兵难以灵活机动。加之这里有旧工事和茂密的草丛,为我军的隐蔽提供了天然屏障。为了确保伏击的隐蔽性,指挥员严格要求各部队不动工事上的旧土,踩倒的草要顺着风向扶正,避免暴露行踪。当敌军踏入伏击圈时,陷入了我军精心布置的埋伏之中,仿佛神兵天降,瞬间将敌人打得措手不及,迅速被歼灭。 此次伏击战的成功,离不开我军对敌人心理特点和行动规律的深刻理解。指挥员在面对公路位置出乎预料的情况时,沉着冷静,迅速分析形势,发现岭上的旧工事可以加以利用和伪装,从而确保伏击计划的顺利实施。这种灵活应变的能力,使得我军在不利条件下依然能够转危为安,取得预期的战果。 此外,神头岭伏击战的胜利也彰显了我军在执行战术时的纪律性和协同作战的默契。各部队按照预定计划行事,严格执行指挥,确保了伏击行动的完美展开。敌军在遭遇伏击后,因缺乏有效的应对措施,迅速陷入混乱,被我军彻底歼灭。这不仅极大地削弱了敌军的战斗力,也极大地鼓舞了我军士气,提升了整体作战的信心。 从战略层面来看,神头岭伏击战不仅是一次成功的战术行动,更是一次对我军指挥体系和作战理念的重大考验。通过此次战役,我军总结出在复杂地形下作战的宝贵经验,进一步完善了伏击战术和指挥方法。这些经验不仅在后续战斗中得到了广泛应用,也为我军的整体作战能力提升提供了坚实基础。 总的来说,神头岭伏击战的胜利,是我军在严峻战场环境中展现出卓越战略眼光和战术执行力的典范。通过科学的侦察分析、灵活的战术运用以及严密的组织协调,我军在这场战役中实现了以少胜多、以弱胜强的壮举。这一胜利,不仅在当时极大地振奋了我军的士气,也在战争史上留下了光辉的一页,成为后人学习和借鉴的重要案例。 神头岭伏击战的成功,离不开全军官兵的英勇奋战和无私奉献。他们在复杂艰险的环境中,始终保持高度的警惕和战斗意志,用实际行动诠释了忠诚与勇敢。此次战役不仅是军事上的胜利,更是精神上的丰碑,激励着后来的将士们在面对困难和挑战时,勇往直前,不畏艰险。 通过对神头岭伏击战的深入分析,可以看到我军在战争中的战略思维和战术创新。这场战役不仅展示了我军在敌后作战的高超技巧,也体现了指挥员在危急时刻的决策能力和全军上下的团结协作。神头岭伏击战的胜利,是我军智慧与勇气的结晶,也是对敌人强大压力的有力回击,充分体现了我军在战场上的主动性和决断力。 总而言之,神头岭伏击战不仅在当时具有重要的军事意义,更在历史上留下了深刻的印记。通过对这场战役的回顾,可以更加深刻地理解战争中的战略与战术运用,以及在复杂环境中灵活应变的重要性。这一战役的成功,为我军后续的作战行动提供了宝贵的经验和有力的支持,成为战争史上的经典之战。